建大er在海外|中法联培博士科研记

编者按:当西安建大师生跨越山海,奔赴世界知名高校,一场关于学术探索与文化交融的旅程便已启程。这些海外科研经历,是个人成长的珍贵注脚,更是学校国际化办学成果的生动缩影。为让更多师生看见这份探索的力量,感受跨文化学术交流的魅力,展现我校国际化师资和人才培养成果,党委宣传部特联合国际交流合作处、人事处策划推出“建大er在海外|我的海外科研之旅”专题,分享建大师生学术探索中的挑战与突破、个人成长中的思考与蜕变,以及对中外高校合作未来的展望。

在巴黎搭建一座

“微缩建筑”的日与夜

作者简介:

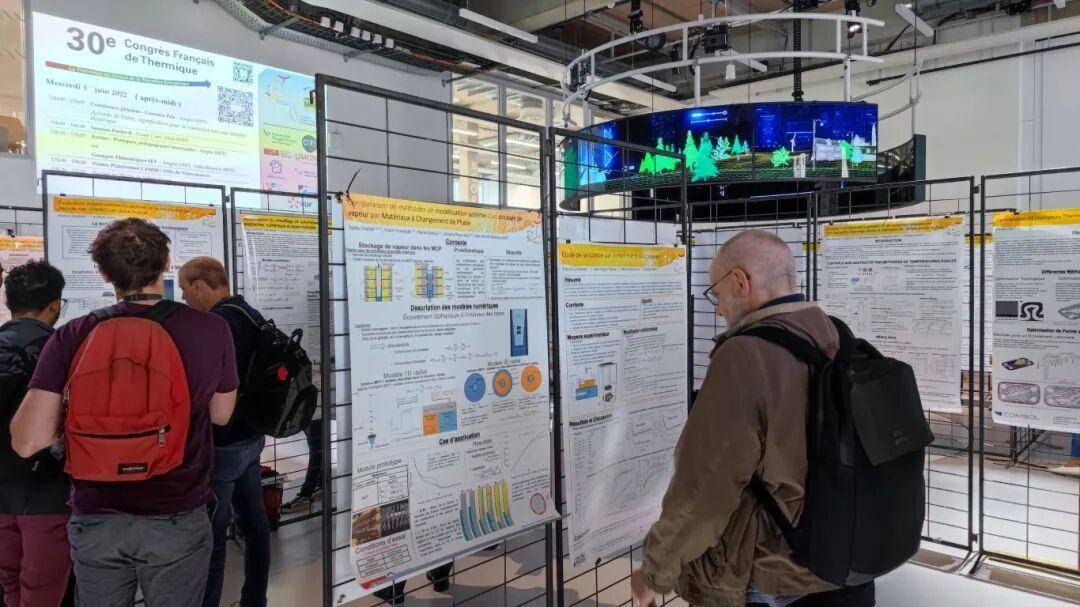

张真豪,建筑设备科学与工程学院,供热、供燃气、通风及空调工程专业博士研究生,研究方向为建筑节能及建筑热物理、室内光-热环境优化、相变储能。留学期间,发表SCI论文3篇,参与国际会议3次(获最佳论文奖1次)。

很荣幸曾以联培博士身份,前往法国巴黎东大学(Université Paris-Est Créteil Val de Marne)开展课题研究。虽回国已久,但仍会偶尔回忆起留学期间的种种小事,这段海外科研之旅是我的宝贵经历。

从零开始,亲手搭建

我的博士课题与国家的“双碳战略”同频共振,核心是研究一种新型相变节能窗,并将其应用在高大建筑中,以改善该类建筑室内光-热环境,并实现节能减排的目标。为此,我需要从零开始,亲手搭建一个高大建筑缩尺模型实验平台,这并非易事,同时也充满乐趣。

经过前期繁琐的文献查阅-理论推导-多轮方案重建后,在22年初夏,我敲定了最终实验方案。怀着兴奋与期待,我的角色首先切换为“建材采购员”。通常,我会在清晨从公寓出发,花一整天时间穿梭于巴黎各个市场中,货比三家,满载而归。最有趣的记忆,是临近暑假时,外导Mustapha教授的一个电话:“真豪,你订的又一批建材到了!”——那是我人生中收到的最大快递,我非常高兴,仿佛收到了一卡车SCI。

材料备齐,真正的挑战才刚刚开始。我必须承认,作为一个工科生,我的动手能力起初实在捉襟见肘。但作为实验平台“总设计师”,我没有退路。于是,我耗费一整个秋天,一边学习各类电工、金工、木工的基础技能,一边学习门、窗等构件的制作方法,并不断在脑中模拟操作过程。最终,在22年冬天,当看到实验平台从图纸变为现实,初具规模时,我体会到了实验的快乐。

与所有的科学研究相同,我的实验之路无法一帆风顺。当实验平台搭建在有条不紊地推进时,一条坏消息不期而至:出于安全考虑,大楼管理方拒绝为我的室外实验平台供电。在与外导紧急讨论后,我们做出了一个大胆的决定:既然不能用市电,我们就自己发电! 我们计划搭建一套光伏供电系统。这对暖通专业的我而言,是一个全新的领域,也是一次宝贵的跨界学习。

起初,由于毫无头绪,我求助了研究智能电网的Mahamadou教授。在他的指引下,我一步步向前:首先,通过数值模拟,结合巴黎的气象数据,精准计算光伏板的功率、朝向、倾角等各项参数;接着,根据实验平台用电需求,筛选、确定光伏供电系统组件;最后,便是谨慎又大胆的组装工作。我必须熟知每个设备的原理与安装方法,以确保连接万无一失,并避开所有带电操作的风险。

最终,经过波折,我完成了高大建筑缩尺模型实验平台的建设工作,并获得了支撑学位论文的核心数据。

科研之外的成长

海外留学的魅力,不局限于实验室之中。它意味着我能在科研之余,亲身感受欧洲的自然风光与人文历史;也意味着,我必须学会与孤独、压力、生活的一地鸡毛共处。留学自然有令人向往的一面,但背后就是独自解决种种问题。

面对问题,我认为第一步就是允许问题存在。我仍清晰记得,在搭建实验平台的某天,我集中遇到了多个难题。当天结束时,我焦头烂额,并沮丧地对我的外导说:“不好意思Mustapha,我今天带回来许多问题。”而他回答道:“没关系,问题就是生活的一部分!”。

结语

作为土生土长的西安人,巴黎是我待过第二久的城市。我在这里工作与生活的点滴都化为了我对这座城市深厚的感情。最后,我由衷地感谢母校西安建筑科技大学,为我提供如此机遇。同时,也望师弟师妹勇敢把握机会,积极申请,开启一段属于自己的海外科研之旅。它未必轻松,但它最终会回馈你能力、视野与回忆。

上一篇:裕安每周半天计划 | 博物馆里的敦煌课堂,让文化传承落地生根

下一篇:没有了