越容易焦虑的孩子,越需要父母的松弛

对高宇来说,前半生像行驶在确定轨道上的列车:用功读书,考入985,毕业后来上海工作,成为一名工程师,与爱人结婚——每个站点都按时抵达,从未偏离。

直到她的儿子出生后,这列火车第一次脱轨了。

他像是来自另一个星球的孩子,对秩序高度敏感,情绪极易波动,难以被安抚。她开始体会到失控的感觉,第一次产生了深刻的自我怀疑。

从饮食、睡眠到社交,她看遍了各类育儿书,结果却是越努力越糟糕。「努力就有回报」的信条,在养育这件事上彻底失效了。

2018 年,儿子被确诊为阿斯伯格。她开始系统性学习心理咨询,并在这个过程中,意外发现了另一种活法——不再执着于「解决问题」,学会与「不确定」性共处。

他们不是「一个人在拯救另一个」,而是彼此陪伴、互相疗愈、共同成长。

▼ 以下是高宇的自述:

01

我是个失败的妈妈?

和很多家长不同,儿子被确诊为阿斯伯格那天,我没有感到震惊或不知所措,只是如释重负——过去那些痛苦终于有了名字。

两岁以前,他像个天使宝宝:生理节奏非常规律,几乎不哭不闹,从不吃手......当其他妈妈因断奶和分离焦虑而焦头烂额时,我完全没有这样的困扰。

回想起来,这些让人省心的「优点」,其实是他在依恋和社会性发展上的弱项。

我还记得,他两岁生日时,我们全家录过一个视频,里面是每个人对他的祝福。当时,我只想让他成为一个乐观的人。

只是事与愿违。两岁以后,他常常游离在人群之外,对其他小朋友感兴趣的玩具毫无反应,只是沉浸在模拟地铁开关门的活动里。他几乎每天都被情绪困扰,难以预测的引爆点随时可能出现。

让我印象最深的,是每天早上和他道别的场景。

我必须站在家门口的固定角度,保持固定的姿势,用特定的语言和他告别。如果昨天说的是「宝宝再见哦」,今天换成了「妈妈上班去了」,他就完全接受不了。

一开始我总会迎合他的情绪,可三四轮过后,不管我怎么安抚他,他依旧无法平复心情。

当他「抓」得更紧,我感受到强烈的「被要求」时,我会变成一个情绪崩溃、满怀挫败的妈妈,会不自觉地流露出一些愤怒,心里有个声音不停地在说:「你到底想要什么?我已经尽力了,我真的不懂你。」

《 女人 》

这种无力,他能感受到,而这反过来加重了他的不安和恐惧。我们的情绪就这样纠缠在一起,把我拽向更深的自我怀疑。

在过去的人生里,只要我努力,就能看到成果。我害怕失控,就把工作做到无可指摘。可在养育这件事上,这种模式彻底失效了。

我其实并不在意自己是不是「好学生」「好员工」,它们对我来说更像是「不出错」的选择。可当妈妈这件事,几乎没有给到我任何正反馈。

因为得不到,我反而对它更渴望。

那段时间,我常会想:「是不是我学得不够好?做得不够多?」每天晚上,我边哭边看各种育儿书,白天再按照书上的方法去回应他,结果却是越努力越糟糕。

回过头来看,我当时一直在外围打转,完全没意识到,「对秩序敏感」才是问题的核心。无数个深夜,我的脑海里只剩一个念头在盘桓:我太失败,我不是一个称职的妈妈。

为了靠近预设中的「好妈妈」,我还去考了教师资格证和心理咨询师证书。对我来说,它们像是一个「上岗凭证」。

在那段充满挫败的日子里,学习本身成了我唯一的慰藉——至少,它是可控的。面对心理学知识时,我仿佛暂时找到了原因,能分析、能理解。

但真正的答案,其实出现在2018年5月,一次与朋友的倾诉中。

那天,她听我说完心里的无力和受挫,提到了她去参加的一个育儿讲座。老师讲到「阿斯伯格」——这类孩子常常对他人情绪不敏感,却对自身感受极其敏锐,情绪会瞬间爆发,必须被强烈地表达出来。朋友一下子就想到了我。

回家后,我开始查资料,越看越像,很快预约了 6 月就诊,9 月正式确诊。对当时那个渴望「确定性」的我来说,就像一束光照进了生活,我终于得到了一个答案。

这个答案让我感到轻松,我终于知道他为什么会这样,我开始意识到,也许不是我不够好。

确诊后的第一年,我的「自我攻击」减少了很多。过去可能三四轮我就到崩溃的边缘了,之后撑到第十轮,我还能在心里告诉自己:「没关系」。

02

在低谷,我开始学着与失控共处

2020 年,小升初的时候,我儿子再次失控了。

确诊之后,虽然他还是很难带,但一切还在「可控范围」内,我们还能一起骑车,看剧交流。但那一年,他几乎什么都做不了了。

他的「刻板」行为明显升级。过去,他就非常在意写字的「横平竖直」。低年级用铅笔还能反复擦改,可到了四年级改用中性笔后,只要觉得某个笔画竖得不够直、横得不够平,他就会崩溃。

四年级下学期,作业量突然增多。他每天耗在细节上写到深夜,第二天起不来,陷入彻底的恶性循环。

我看着特别心疼,试过各种方式:奖励、劝导,甚至去学校申请作业只交给我看。五年级时还有些效果,但到了六年级,这些办法全都失灵了。

对谱系的孩子来说,你越想「纠正」,反而是在不断强化。他常常坐半天只写两个字,一旦觉得「不够平」就开始涂改,直到纸被划破,撕掉作业大哭两三个小时。他受不了那一点「不完美」,整个人卡死在强迫里。

最让我痛苦的,是他和我互动的状态。

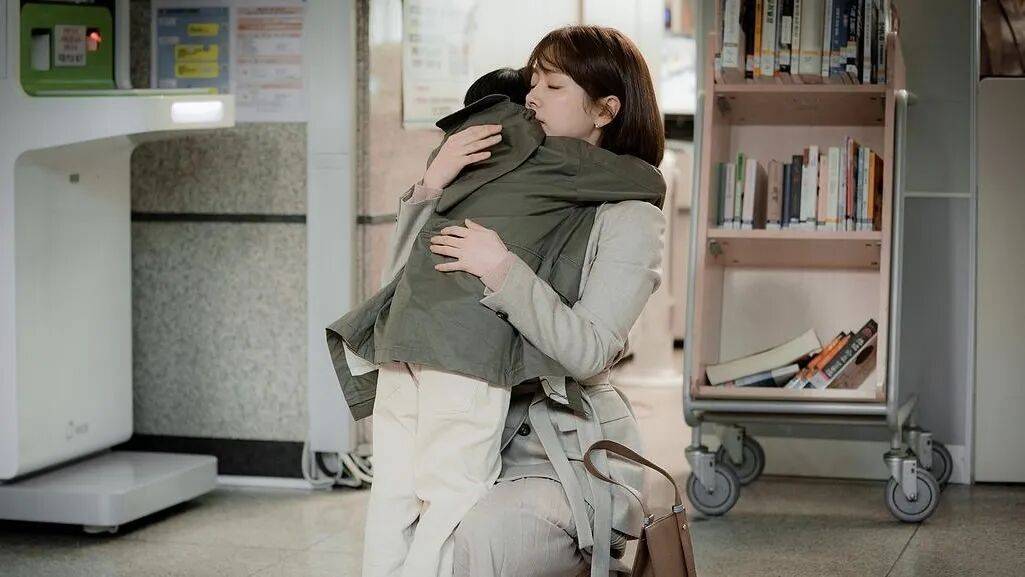

他像是「退行」到了确诊前。有时他会让我抱他,我刚抱住,他就推开;推开后又质问我:「你为什么不抱我?」再抱上,他又继续理论,如此反复。

《 女人 》

有时候我真的承受不住,他看到我哭会变得出离愤怒,甚至冲过来撞我、打我。

也是在那时,我意识到我需要帮助。于是,我和他都开始接受心理咨询。

坦白说,在当时那种高度焦虑的状态下,我感觉咨询好像帮助不是很大。每天回到家,我还是要面对同样的处境。

但现在回头看,那种「被抱持」的经验很重要。在咨询室里,我有了一个出口,可以一直哭、一直说。咨询师也会让我感觉到自己被看见——在「做妈妈」这件事上,我已经很尽力了。

除了这位偏 EFT(情绪取向治疗)的咨询师外,我还又找了一位精神分析取向的家庭治疗师。我记得她和我说:「如果你都不知道自己的边界在哪里,孩子又怎么可能知道?他也许更需要一个确定。妈妈要照顾好自己,体会自己的需要,找到自己的位置。」

在和她的工作中,我慢慢建立起「力量感」和「边界感」,也开始重新看待儿子的「失控」。

他刚好进入青春期,对我们之间的距离拿捏感到困惑和混乱。他不断试探,某种程度上,是想从我这里得到一个更清晰的「边界」,他需要有人帮他定住。

可当他看到妈妈居然也在崩溃,就会产生一种「那我怎么办?」的无措。与此同时,他心里会出现「我伤害了妈妈,是不是代表我很糟糕?」的想法。这种「自我否定」对他来说难以承受,于是转化为更冲动的攻击。

当他陷进那种「什么都做不了」的状态里,我能做的,是尽量让自己松弛下来。我不再拿「他是不是合并了精神分裂、边缘型、抑郁」来吓唬自己。

我开始学会与「失控」共存。这世上很多东西本就不在我的掌控之中,他以后书能读到几年级、能不能交到朋友、情绪会不会好一点,这些我都不确定。但我可以陪着他,共同经历这些「不确定」。

《 春夜 》

也是从那以后,我开始重新看待他的音乐天赋。

从小他就拥有绝对音感,一首歌听几遍就能弹出来。以前我总觉得:「既然你擅长又喜欢,我们就好好跟着老师学,去考级,也许将来能成为一门技能。」但在我不断这样「安排」时,他反而做不下去。

当他慢慢从 2020 年的低谷走出,一种内在主动性苏醒了。他开始自己在 B 站找和弦与伴奏的教学视频,自学写歌,组建乐队。属于他的生命活力,也在这个过程中重新生长出来。

对我来说,考级曾是一条安全的的路,也是我能想象到的唯一的路。当他走上一条我不熟悉的路时,我会觉得「不安全」,想把他拉回我认定的「轨道」,但那其实是我自己「害怕失控」的投射。

爱,应该是让一个人的选择变得更多、更广。

他的选择让我看到另一种可能:原来可以在看不清前路时,先迈出一步去探索。

其实,当我下决心认真学习心理咨询时,对于安全路径的依赖,让我转身就去考了个研,似乎只有攥着一纸文凭,心里才踏实。

可面试落榜的那一刻,我有种「梦醒了」的感觉。我开始问自己:「我是不是总要等到有了足够多的背书, 才敢相信自己能行?」

这一次,我想要勇敢一点,像我的小孩一样。

在这样的念头下,我报名了简单心理的「心理咨询师培养计划Pro」项目。我想要离实践更近,离真实的人更近。

从初阶的热线到中段的预咨询,项目的每个阶段都让你「不得不面对」某些东西。

我当然担心自己会搞砸,或者无法承接来访者的情绪,但当你真的开始去做,那些来自他人的正向反馈与全新体验,会让不安一点点消解,我也开始真正享受这个过程。

03

带着症状去生活,

允许痛苦和有限

在整个项目中,一次督导经历让我至今记忆犹新。

那是我第一次做热线实习,结束后自我感觉很良好。我喜欢积极赋能,在电话里给了对方不少鼓励和支持。督导肯定了我的表现,却也提醒我:「也许在那个过程中,你表现得有点太有力量了。」

我这才意识到,我一心想让来访者保有「好的体验」,不断强化那些被鼓励的时刻,反而挤占了他们表达痛苦的空间。那些困惑与脆弱,并没有被好好看见。

这份觉察,也改变了我的育儿方式。

小学时,他总觉得自己被同学排挤,再怎么努力也难以融入。过去的我总怕他伤心,急于盖掉痛苦。他说孤独,我就说:「一个人也很好呀,妈妈小时候也这样」。我努力寻找证据来安慰他,试图让他看见事情「好的一面」。

《 母亲 》

很多父母都一样。我们的底层逻辑是希望孩子快乐,所以我们会拼命去强化他们顺利的时刻。

但孩子很敏感,他们会察觉:「爸爸妈妈只关注我开心的样子,他们希望我一直待在那个状态里。」渐渐地,他们也就不再愿意把真正的痛苦拿到父母面前。

现在,当儿子告诉我他又被排挤了、又失败了时,我会看着他的眼睛,轻轻说:「那一定很难受。你真的很努力想融入,大家好像没看到」。我不再急着抹平他的痛苦,而是陪他一起,承认它存在。

今年,他交到了人生中第一个朋友。

那天在学校,他听见一个同学正和别人讲苹果手机。周围没人听得懂。「我心里其实很想回应,那些我都知道,可我不敢开口。」回家后,他遗憾地告诉我。他痴迷于苹果手机——各代产品、每个系统版本,他都如数家珍。

转机发生在一周后。排队时他们恰巧站在一起,那位同学又提起了手机系统。这一次,儿子接上了话。他们找到了知己。

在相处中,他的朋友和我一样,看见了他身上的闪光点。

他是个非常温暖的人。因为他经历过悲伤与孤独,所以当朋友向他倾诉与父母的矛盾时,他能很好地安慰对方。

他的症状确实给生活带来了影响,但那不是生活的全部,也不是他的全部。在那些被消耗的瞬间之外,我们也频繁地拥有着属于彼此的快乐。

《 母亲 》

我最喜欢的,是我们每周一起弹琴的时光——他弹,我唱。最近,《音乐缘计划 2》刚开播,我们会一起看综艺,再从每期歌曲里挑一首喜欢的来弹唱。曲目换来换去,我们却默契依旧。

以前我总在想:「我要怎么帮他解决问题?」但现在,我觉得我们有了更多可以分享的事情。

在我成为心理咨询师之后,对他来说,我的角色不再那么「单一」。过去,我把自己固定在「照顾者」的位置上,而谱系孩子常见的「自我中心」倾向,会让我更加压抑自己的感受。

但现在,我不只是咨询师,是妈妈,更是我自己。在和他相处时,我开始允许这些身份同时存在,也更自然地将它们带入我们的关系。

我觉得,这样的我,更像一个「全面的、活生生的」人。

作者 予警

责编 罗文

封面 《 母亲 》

首图《 母亲 》