追光的日子

《 人民日报 》( 2025年10月02日 08 版)

锦绣河山,游人如织,好戏连台,佳片不断……国庆期间,丰富的文化活动、高质量的文化供给,不断增强人们的文化获得感、幸福感。

这是文化中国的恢弘气象,更是“十四五”以来活力中国的切面。光影流转,大幕拉开,有共同富裕的故事,有绿水青山的画卷,有热气腾腾的生活。人们是剧中人,也是剧作者,用幸福的璎珞编织着时代的活剧、闪光的日子。

本版邀请几位创作者,共同书写追光的日子。

——编 者

把我们“共同富裕”的故事讲到海外(大地风华)

侯鸿亮(制片人)

图为电视剧《山海情》海报。片方供图

前不久,电视剧《山海情》在国家广播电视总局相关国际传播项目推动下,在哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦热播,受众覆盖率达九成以上,再次引发相隔千里的异国土地上的人们共情。

《山海情》讲了一个“共同富裕”的故事。宁夏西海固地区人民在福建的对口援建下摆脱贫困,有明显的地域特色,是一篇从黄土黄沙中“长”出来的人民史诗。同时,它具有鲜明的现实主义风格,在影像风格上真实朴实,在叙事手法上以小见大,力求平实。

自播出以来,《山海情》不仅在北美、东南亚部分国家、西亚部分国家、非洲部分国家实现了跨文化语境的播映,更借助全球流媒体平台扩展传播范围,以98%的观众好评率助推口碑传播。为更好地贴近不同的文化语境,该剧还完成了英语、法语、西班牙语、德语、韩语、老挝语、印尼语、阿拉伯语等多语种的译制工作。

作为主创团队,我们把“求真”作为创作的第一要务。这种真实,正是中国式现代化进程中的蓬勃生命力,感染了全球观众,让作品获得持久的传播力。

承载闽宁镇建设者、闽宁协作亲历者的嘱托,我们在接到《山海情》的创作任务后,做了近5个月的面对面采访、实地体验,终于发现,从土地里生长出来的就是故事,真实本身就足以打动人心。拍摄过程中,我们仿佛重走了一遍西海固人民的脱贫路,对他们手拉板车跨越百里的那股子干劲儿感同身受。在“地窝子”里置好的第一个家,戈壁滩上一寸寸刨开的耕地,水渠里的细流滋润了希望的种子,一根根竖起来的电线杆……每一步路,每一件事,我们都带着观众与剧中人物一起撸起袖子体验过。如此,祖国西北的壮丽晚霞,才能映照在剧中人物、剧内外主创和屏幕外观众的脸上。

剧组的拍摄驻地就在闽宁镇,拍摄期间,工作人员跟当地居民一起下馆子、逛夜市,享受着丰富而便利的日常生活,被他们对家园的自豪感所感染。这是一座戈壁上建成的现代化城镇,当干沙滩真的变成了金沙滩,这比奇幻、玄幻剧的特效更为壮观,比超级英雄电影更为震撼。这种自豪感也属于每一位剧组工作人员,我们通过这部作品的创作,收获了一笔宝贵的精神财富,也希望将其传递出去。

因为在叙事中做到了“求真”,《山海情》在对外传播中拥有了天然的优势。无论在任何时代、何种文化语境下,人们都面临着生存与发展的命题,西海固人民通过自己的脱贫经历,给出了一个共通的解法——心向美好,脚踏实地,用双手就能改变生活。《山海情》展现出朴素的唯物主义智慧,打通了不同的文化语境,熨帖着每一位观众的心灵。

无论是农耕文明还是游牧文化,不论农业、工业还是第三产业,社会的发展总会与土地产生连接。《山海情》回溯的就是这样一种与生俱来的、共通的基因。由此,《山海情》创作中的“求真”不仅是追求一种贴近真实的现实主义美学,更是对真理之“真”的靠近。

作为主旋律作品,《山海情》探讨的宏大命题,也是各国观众喜闻乐见的。人与人、人与社会、人与自然的关系,《山海情》都给出了有中国特色的、根植于中国式现代化进程的解法。通过集体协作实现共同富裕,既有人定胜天的主观能动性,又有“天人合一”的传统智慧。《山海情》恰好也为全球观众提供了解读中国智慧的范本,而不同语境下观众对文本的理解,又可以反哺我们的创作,提升我们的创作自信,鼓励我们继续讲好中国故事。

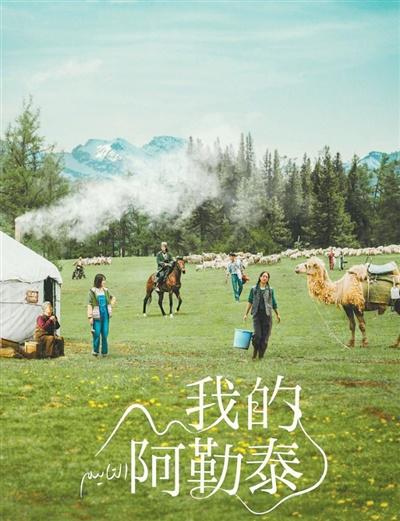

重返阿勒泰(大地风华)

滕丛丛(导演)

《我的阿勒泰》海报资料图片

我第一次去阿勒泰是2020年,为迷你剧《我的阿勒泰》采风。怎样描述那种震撼?是生长于祖国东部城市的我从未见过的山川地貌。车辆行驶在辽阔青翠的牧场、巍峨的山川和无边的沙漠中时,对自然的敬畏,对多元文化的惊奇,让我深感自己所知之有限,自我之渺小。驰骋在水草丰沛的阿勒泰,途经的牧羊人大声用简单的普通话跟我们打招呼,问我们要不要去做客。

北疆很大,我们常常要停下来问路。在富蕴县,我们遇到一个上初中的哈萨克族男孩,他平时在县城上学,周末回家帮忙放牛,会说很好的普通话。他在电商平台上花1元钱买了个卫星导航,比我们的导航精准得多。听闻我们找不到路,他的妈妈交代他不要放牛了,赶紧为我们带路,生怕我们在这片土地上有任何失望和不开心。

男孩让我们叫他“老叶”,向我们介绍这里最美的地方——“彩虹布拉克”。在“老叶”的指引下,车子载着我们驶入深山,没有路了,大家就下车步行。沿途都是松林,道路上出现一颗颗深红色的石头,那是满地的石榴石,有着漂亮的钻石般的切面,还有更多嵌在山体的页岩里,我们发出惊叹。走过铺满石榴石的路,翻过松林垭口,天色渐黑,“老叶”指着下面一大片无际的树林说,再走一会儿就是“彩虹布拉克”了。一路采风的经验让我们对西北的时间概念心存敬畏,于是我小心地问他,“一会儿”是多久。他说,“骑摩托车的话,四五个小时吧。”

实际上,直到离开阿勒泰,我们也没有找到“彩虹布拉克”。我和编剧买了市面上所有能买到的哈萨克族文化研究的书籍,又专门去咨询民族学专家,才知道并没有这个地方。“彩虹布拉克”或许是少数民族语言在转换成普通话过程中的一个美丽误会。但是大量的资料翻阅工作并没有白做,我被“在哈萨克语中‘我喜欢你’是‘我清楚地看见你’的意思”这个信息吸引,被哈萨克族文化对情感的理解打动,也把这个信息用到了剧本中,成为后来剧集的“金句”之一。

2022年,我们又进行了一次采风,交到更多的哈萨克族朋友。我们在大萨孜夏牧场遇到一个开小卖部的女孩,她给我们展示了松胶;在哈巴河遇到一个叫马军的干部,他告诉我们“羊粪蛋蛋治冻伤”的笑话。我们还拜访了男主角巴太的原型人物之一——恰拉哈尔。第一次见他时是秋天,他在特克斯县城工作,这次是春天,他已经回到伊犁的牧场,他热情邀请我们去参观牧场、跳黑走马,跟我们讲述了他的兽医生涯、他对马儿的感情。

后来我们去往巴音布鲁克草原,参加哈萨克族朋友的婚礼。繁星满天,我和编剧彭奕宁躺在草地上,第一次感受什么叫“星垂平野阔”,分享着各自的感悟。我说我开始思考拍摄这样一部剧集的真正意义:在一个与自己生活环境完全不同的地方,见识更大的世界,激发自身对生活的乐趣与热情。

剧集播出后获得了不错的成绩,带动了新疆的旅游。我也很多次重返阿勒泰,每当听到赞美,都会感到恐慌。这部剧受到那么多观众的喜爱是意料之外,我们不过是把握着时代的脉搏,与当下观众共情。整个剧集建立在作家李娟的原著对世界独特的观察角度和感知力之上,建立在哈萨克族朋友们向我们热情分享的人生故事之上。

真诚、善良是我们幸福的来源。纵然人生不如意十有八九,那都是我们生命体验的重要组成、获得智慧的必经之路。亲爱的观众,“再颠簸的生活,我们也要闪亮地过啊”。

“我眼中的活力中国”

9年前,当我在老家甘肃会宁县第一次听人说起快手直播时,正是我因面部血管瘤严重而退居幕后的低谷期,我小心翼翼地露出半张脸,直播讲述秦腔故事,却意外收获了网友们的关心与喜爱。从此,天南海北的“老铁们”成了我的网络家人。过去一年,我带着百人秦腔剧团唱到陕西、宁夏、北京、四川等地,还通过“手机舞台”开启了超1800场直播,收获超23亿次的观看量。更让我打心眼儿里高兴的是,今年我收了个8岁的小徒弟,秦腔的“老声音”成了娃娃的“新潮流”。只要认定前方有光,只管奔着光冲吧!

——安 万(快手创作者@安万)

我们从2023年开始环中国边境自驾旅行,经常使用课本作线索。这片土地诚如课文所言,“辽阔且丰富”。不同地理形态下孕育出的文化,流淌在朴素生活中,生机勃勃。在东北,我们和俄罗斯族大爷聊玉米丰收;在内蒙古,我们看锡林郭勒的牧民备草过冬;在新疆,我们参加维吾尔族新人盛大的婚礼……人们对于这个国家真实的热爱与对美好生活的向往,是我们与当地人永恒的共同话题。

——毕孝斌、马永月(抖音精选创作者@虎牙青年Plus)

26岁的我,走过了20多个国家的300多个城市,将世界这本书翻开了一页又一页。当我们走出国门,今天的中国青年会骄傲地展示我们本民族的文化。我想通过分享告诉更多人,去寻找属于自己的生活闪光点,去寻找属于这个时代的光彩。我的粉丝里有很多中学生,经常给我留言,说看了我的视频更有动力去好好学习,去实现梦想。能带给别人正能量,这感觉太酷了!

——何香蓓(抖音精选创作者@何香蓓Betty)

记录下普通人的努力与真诚(大地风华)

张嘉益(演员)

这5年,我演过不少现实题材的戏,《装台》里的刁顺子、《少年派》里的林大为、《欢乐家长群》系列中的刘向上,这些都是从生活深处、从泥土里长出来的角色。在刚拍摄完成的《主角》里,我饰演了胡三元。不论故事发生在哪里,都在讲人间烟火;不论人物是干啥的、多大年龄,身上那股子对生活的劲儿都是通的。演他们,我得让自己成为那个在时代里、生活里“扑腾”的人。拍《装台》时,我们提前回到西安,在城中村生活了一个月,天天跟“装台人”在一起,和他们一起干活,听他们对生活的期盼。这个过程,不光是搜集表演素材,更重要的是心里有了底,相信“我就是刁顺子”。

正在播出的电视剧《欢乐家长群2》和《欢乐家长群》构成一个系列,定位是“客厅喜剧”。我们从一开始就明确聚焦在“家长群”这个微观社会窗口,把寻常家庭中那些细微又充满温情的真实故事,诚恳地呈现在荧屏上。我们希望这部作品让大家在笑声中交流、在共鸣中理解——聊聊作业、谈谈沟通、说说邻里相助,让客厅不仅有剧集的声音,更能让一家人之间有更多关注彼此、沟通交流的对话。

喜剧的基础也是真实,取材于生活本身幽默智慧的细节。好的家庭剧像一面镜子,照见的是我们的生活:辅导作业时的“鸡飞狗跳”,家长群里刷屏的信息,代际沟通中“一个嫌啰嗦、一个嫌不懂”的错位……这些场景本身就带有强烈的喜剧色彩,观众会在笑声里感受到:家是讲爱的地方,试着理解,总能往前迈一步。不论讲什么故事,不管是正剧还是喜剧,“细节的真实”都是底线。没有细节,再热闹的剧情也站不住脚;有了细节,哪怕是一句简单的台词、一个微小的动作,都能让观众觉得“这就是我身边的人”。

《欢乐家长群2》播出期间,有观众评价说“没有复杂的情节,但朴素的日常就能暖到心里去”。说得多好啊!我很受触动。其实,不论《装台》还是《少年派》,不论家庭、学校还是社区、职场,朴素的日常就能暖到心里去。我们创作的初衷,就是想给观众打造一个“心灵客厅”,让大家在忙碌的生活里,能有一个地方放松下来,笑一笑,把关注外面的目光转回家里,认真看看身边的人、听听他们的困惑、快乐和那些可能被我们忽略了的生活。

演员在现实主义创作中有一份责任,就是“让观众在作品里看到自己,也看到生活其实有很多‘解法’”。“守正创新”这4个字一直提醒我:“守正”,就是守住“真实”这个根本,不管演什么角色,都要回到生活里去观察、去体验,不搞虚的、不玩套路;“创新”,就是在真实的基础上,尝试不同的题材和风格,不被自己过去的角色框住。

我希望通过角色与观众交朋友,将普通人的悲欢离合、时代的细微变迁,转化为有温度的故事,记录下新时代普通人的努力与真诚、平凡与伟大。

人鹮情缘(大地风华)

佟睿睿(编导)

舞剧《朱鹮》演出照。佟睿睿供图

朱鹮是世界珍稀鸟类,是吉祥和幸福的象征。从久远的农耕时代开始,朱鹮就与人类和谐共处。步入近代,人类快速奔向现代化生活,朱鹮种群曾经濒临绝迹。直到1981年5月,中国科学家在陕西洋县发现仅存的7只野生朱鹮,一度被宣告灭绝的“吉祥之鸟”才重新飞进人类视线。

舞剧《朱鹮》的首次采风,我们没有去洋县,而是飞往日本佐渡——那里是朱鹮“阿金”离世之地,由此,日本本土的朱鹮灭绝。对创作者来说,亲身抵达,总觉得是一种象征意味,因为我们对舞剧《朱鹮》上下场的构思,正是以此为分水岭。

当然,在博物馆中体会一个物种消失的绝望,为的是更好呵护那一丝希望。站在朱鹮“阿金”标本旁,这种希望还是会夹带一丝忧伤,美好的愿望仿佛是一厢情愿的想象。穿过时空隧道,我们看到了上世纪80年代洋县的那7只野生朱鹮在飞翔,它们展翅在历史的天空。

洋县,青山绿水,分外美丽,总能让人暂时忘掉外面的世界。有时我不禁想,这是不是地球同纬度生态最好的地区之一与世界濒危珍禽之间的一次相互成就。从个位数、百位数、千位数,朱鹮数量持续增长的背后,是我们整个国家越来越强的生态保护意识。在洋县,任何一只受伤的朱鹮都会被送到保护站,受到精心呵护。

剧中,当所有人离去,白发苍苍的“爱鹮人”凝视着玻璃罩中静止的鹮仙,将那枚象征生命之美的“鹮羽”——贯穿于两幕中的信物归还于鹮仙,将人鹮的情缘再续。因此,舞剧结尾,我们才能够重新回到梦幻般的场景,24只朱鹮再次闲庭信步,款款而来,重新鼓起双翼,迎来了本属于朱鹮的天空。

舞剧《朱鹮》在“古代、近代、现代”的时间维度中自然地承载了“美的和谐、美的毁灭、美的再生”。它无须讲述具体复杂的故事,也不必寄托于情节冲突,它以舞蹈化、心理化的叙述方式,通过舞蹈的身体和东方意蕴引发深刻的反思,唤起观众的情感,从而认真思考人与自然休戚与共、和谐共生的关系。

11年前,《朱鹮》在日本首演。去年,我们从洋县开启《朱鹮》10周年巡演,那天,我们再次来到朱鹮保护区,舞台上的“憩”“涉”“翔”,落上枝干,颠在地头,映入云霞,那不就是鹮仙和樵夫深情对视时盘桓于脑海的美好景象吗?

我的故事并未止于舞剧《朱鹮》。2020年,我把目光投向青藏高原,编创舞剧《大河之源》。作为大江大河的源头,在自然之上,我们聚焦着文明的流长。

从《朱鹮》到《大河之源》的创作,我体会到,中国式现代化是人与自然和谐共生的现代化,美丽中国的画卷在舞台上徐徐铺陈开来。欣喜之余,我隐约看到一种全新的、同样关乎人类命运的“生态”,那是人类与人工智能共同构成的“生态”。2023年,我编创了国内首部人工智能题材舞剧《深AI你》,至此,完成了我艺术创作的“生态三部曲”。

日新月异的新时代,绿水青山在我们眼前,更在每个人的心间。

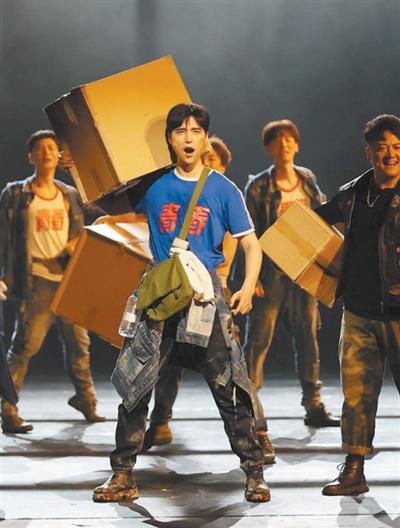

“准时送达”四个字的背后(大地风华)

阿云嘎(青年演员)

音乐剧《在远方》剧照。资料图片

在音乐剧《在远方》中扮演快递小哥姚远之前,我选择先走进快递员的生活——要讲好他们的故事,首先得了解他们的故事。现在回想起来,这部剧于我而言最珍贵的,是让我真真切切走近了一群人——那些藏在平凡岗位上的“无名英雄”。

为贴近姚远这个角色,我曾跟着北京十佳快递员杨敬山师傅“拜师学艺”。冬日的寒风里,我第一次推起快递三轮车,连转弯都磕磕绊绊。送货到老旧小区时,我对着弯曲杂乱的楼道门牌手足无措,攥着快递单的手心直冒汗——那一刻我才懂,“准时送达”4个字背后,藏着多少不为人知的认真与较真。

很快,我便被快递员们日常的细节感动:为让独居老人及时收到救命药,师傅宁愿绕路先送,再回头赶自己的配送时效;赶上饭点,永远攥着手机站在路边扒饭,生怕错过客户的取件电话。有位从农村来的快递小哥,在北京送了8年快递,他不仅记熟了片区每栋楼的单元号,更摸清了哪家老人行动不便要帮忙搬东西、哪家上班族习惯下班后取件……这些都不是剧本设计的情节,是每个快递员身上的“本能”,是他们最动人的责任感:他们运送的包裹,承载着热气腾腾的烟火气,他们行进的轨迹,勾勒出多少人生活的多彩图谱。

与他们接触越多,我越能看清一个真相:中国快递业从过去的手推车、自行车送货,到如今的自动化分拣、无人机配送,这样的飞速发展是无数人拼出来的。早出晚归的奔波里,旺季通宵分拣的灯光下,映照着他们不落下、不服输的韧劲儿。

音乐剧《在远方》首演时,我们邀请杨敬山师傅等快递员到现场观演。那真挚专注的眼神让我明白:他们或许没站在聚光灯下,名字不会被太多人记住,但正是他们坚守、奔波的步履,让物流更通畅、生活更便捷。

2021年7月16日,《在远方》演出当天,现场来了6名快递员观众。散场后,他们和我说,剧中分拣到凌晨的场景,让他们想起自己熬通宵贴面单的日子;有穿工服的师傅说,“你抬手擦汗那下,跟我们站长一模一样”;还有人带刚入行的徒弟来看,徒弟哭着说“原来咱干的事这么有分量”。这些话比任何评价都珍贵,我们通过《在远方》,让更多人“看见”了身边这些默默付出的人。

演这部剧,我最大的收获是完成了一次“认知的重塑”。对我而言,充满活力的中国不再是宏大叙事,而是由无数像快递员这样的新就业群体、像车间里奋战的工人们、像走街串巷记民情的网格员们组成,是在各自岗位上“认真活着、使劲干着”的奋斗者们的样子。

如今,当我在街上看见穿工服的快递员,我总会多望一眼,心底多了一份感激和敬佩。而我也始终记得,作为文艺工作者,我们的责任就是多向生活深处看、多往生活深处走,把我们生活中“无名英雄”的故事讲好,让更多人知道:活力中国的底气,在每一个认真生活的人身上。这个时代该被看见、该被聚光灯聚焦的,永远是他们。

《 人民日报 》( 2025年10月02日 08 版)

下一篇:内娱顶流的“超市”战场