麦浚龙任贤齐这事,跟导演的伦理有关

Nose

最近《风林火山》上映,麦浚龙被骂惨了,片子口碑不佳就算了,他和任贤齐、金城武、熊欣欣闹翻的事,都上了几个热搜。

任贤齐这事是因为,他演的卧底角色被吊死。麦浚龙要求他亲身上阵玩真的,因为他咨询过医生,说真吊颈10秒钟问题不大。任贤齐解决了,最后由替身埋位。结果替身被吊了远超10秒,可能有1分钟,痛苦挣扎,进了医院。

新闻说,好脾气的任贤齐气得想打麦浚龙。

另外熊欣欣也是直接发帖骂变态。

以上是来自新闻,未有麦浚龙一方回应,我就不具体评论了。

这件事倒是让我想到过去一直很感兴趣的一个问题,也是电影创作中一个永恒的核心问题:导演为追求艺术目标而采取极端手段,将剧组同仁置于危险或痛苦境地,这算不算滥用权力?或者说,界限究竟在哪里?

很多片场的疯狂故事,早已成为「传奇」,成为「神话」。但传奇和神话之下,存在真实的人身伤害、精神创伤和职业生涯的断送。

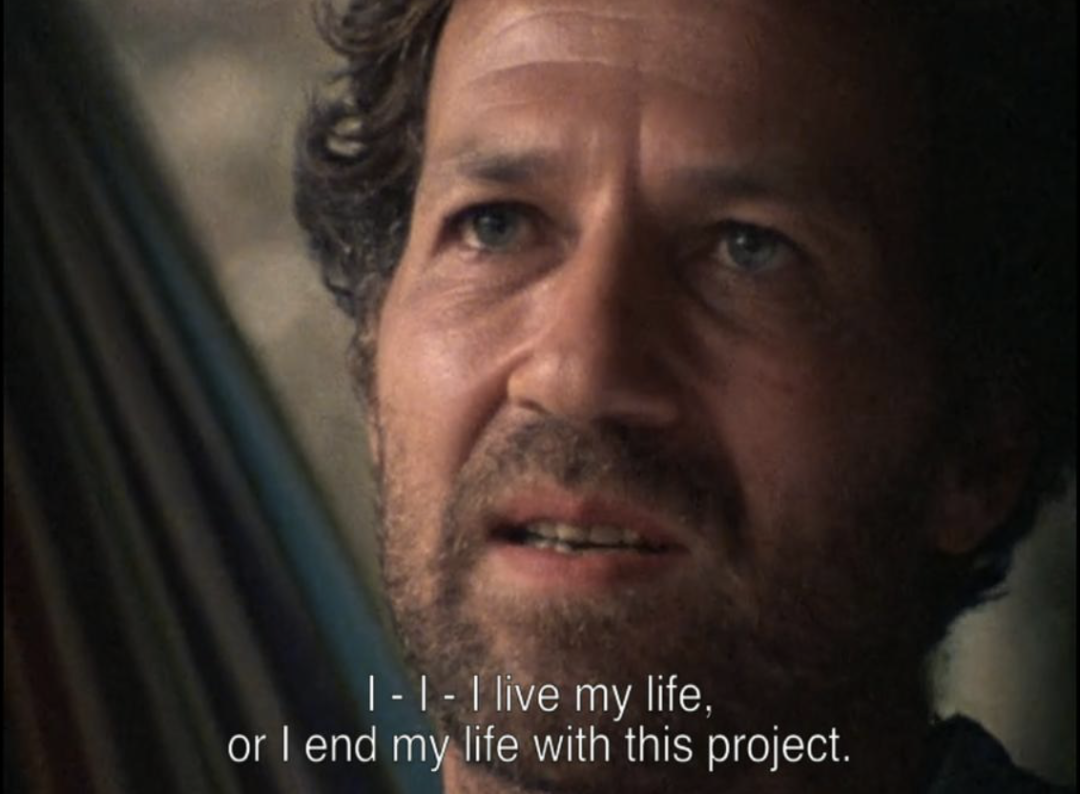

电影史上最著名的例子是赫尔佐格在拍摄《陆上行舟》时,坚持要在没有特效的帮助下,于亚马逊丛林中用真实的人力,将一艘重达320吨的真实蒸汽船,拖过一座陡峭的山坡。

《陆上行舟》

这个行为是一种刻意的艺术夸张。历史上,真实原型菲茨卡拉德搬运的是一艘小得多且被拆解的船只。所以赫尔佐格的目标并非为了历史的精确性,而是想达到他所谓的「狂喜的真实」——一种通过原始的、肉身体验的挣扎,所达到的更深层次的诗意真实。

他因此自诩为「无用之物的征服者」,也就是将人的潜力发挥到生命的极限,去做一件无用的事。

这个近乎偏执的追求导致了剧组多起严重事故,包括数名当地原住民临时演员的死亡,还有一个伐木工人被毒蛇咬伤后,为了阻止毒液扩散,用电锯截掉了自己的脚,事后赫尔佐格遭受了剥削原住民的严厉指控。整个磨难过程,被记录在莱斯·布兰克的纪录片《梦想的负担》中。

《梦想的负担》

赫尔佐格与主演克劳斯·金斯基之间充满暴力的关系是另一条冲突主线。金斯基在片场的狂怒是如此极端,以至于一位当地部落酋长曾严肃地向赫尔佐格提议,可以为他杀死金斯基。赫尔佐格承认,他甚至利用了金斯基与原住民群众之间真实的仇恨,来激发一场戏中的紧张气氛。

赫尔佐格的方法论超越了单纯追求视觉效果的范畴,他强迫剧组人员亲身实践影片主角那项不可能完成的任务,是有意在模糊电影叙事与创作现实之间的界限。

剧组成员的挣扎本身就是影片的核心。电影因此成为了一部关于其自身创作过程的纪录片。

《梦想的负担》

这种处理方式创造了一个元文本层面,观众对制作过程艰难(即「梦想的负担」)的了解,变得与他们对影片中关于偏执与疯狂主题的解读密不可分。

这里的冲突并非艺术创作的副产品,而是导演有意为之的、构成其艺术方法论的核心要素。

唯一的问题是,这是否超越了艺术伦理的界限?

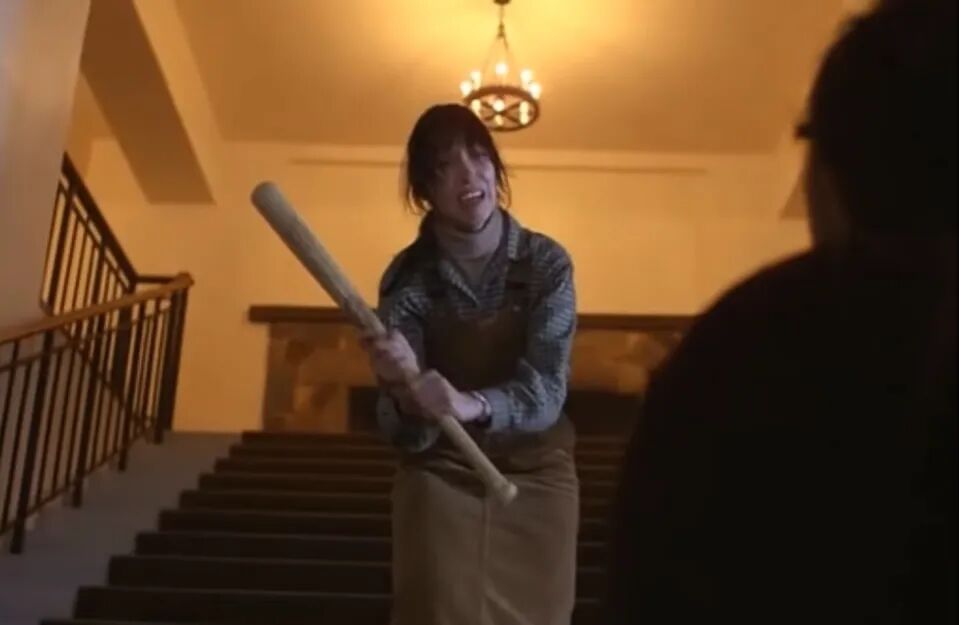

斯坦利·库布里克在拍摄《闪灵》期间,对女演员谢莉·杜瓦尔施加了系统性的、无情的心理折磨,目的是捕捉她角色歇斯底里的状态。

《闪灵》

库布里克以完美主义闻名,要求无休止地重拍。著名的棒球棒场景据称拍摄了127次。他还在片场孤立杜瓦尔,指示其他演职人员不要同情她,并在众人面前斥责她的表演。

其实这种用场外因素调动演员情绪的手法极为常见,杨德昌也用过,但一般来说,程度都非常轻微,不至于给演员带来很大的心理问题。

不过《闪灵》这次有点超过限度,杜瓦尔将这段经历形容为「地狱」。据说她被迫连续数月每天哭泣12个小时,导致了严重的精神压力、身体疾病,甚至头发成撮地脱落。

杜瓦尔日后的反思极为复杂。她承认当时的痛苦和对库布里克的怨恨,但似乎后来也将这合理化为一种为达到表演效果而必要的混乱,并最终表示她尊敬和喜欢库布里克。从这也能看出,片场复杂的权力关系会造成的心理驯化。

但遗憾的是,杜瓦尔付出如此巨大努力的表演在当时被忽视,甚至为她赢得了金酸莓奖最差女主角的提名(该提名后于2022年,因库布里克的虐待行为被曝光而撤销)。她的演艺生涯也再未能完全从这次创伤中恢复。

库布里克的行为迫使我们去审视导演技巧与虐待行为之间的界限。他并非简单地要求再来一条,而是在主动营造一个充满敌意的环境,以诱发特定的情绪状态。

杜瓦尔充满矛盾的证词,展示了在这种权力关系下的受害者,如何将对其自身痛苦的辩护内化。这个案例或许可以让我们意识到,当「方法派」表演的「方法」是由导演强加而非演员自选的时候,所产生的伦理问题。

威廉·弗莱德金在拍摄《驱魔人》时,也使用了一些危险和攻击性的手段,为了激发演员们真实的震惊和痛苦反应。

比如他会在片场无预警地掌掴演员或鸣响真枪,以使他们受到惊吓。他将片中卧室场景搭建在一个巨大的冷冻室中,将温度降至零下20多度,只为拍到演员呼出的白气,并让他们真实地感受到寒冷。

艾伦·伯斯汀在一场被猛地拽倒的戏中,被绳索系住。在向导演抱怨拉力过强后,弗莱德金对特技人员说:「这次给她来点狠的。」下一次她被更加狠狠地拽倒,导致了永久性的脊椎损伤。

《驱魔人》

琳达·布莱尔同样因为被绑在剧烈摇晃的机械床上,遭受了严重的、长期的背部损伤。

弗莱德金的目标是为观众创造一种发自内心的、几乎无法忍受的观影体验,他成功了,影片上映时有观众在影院里昏厥和呕吐。

他相信,通过对演员施加真实的痛苦和恐惧,能将这种真实感透过镜头传递给观众。演员们遭受的永久性伤害,并非不幸的意外,而是他所选择的方法论所导致的直接且可预见的后果。

那么,观众强烈的反应(这巩固了影片的传奇地位),就能为对演员造成的真实伤害提供正当性?

影史上最严重的一个例子,是诺埃尔·马歇尔在制作电影《咆哮》时,他和妻子蒂皮·赫德伦让超过100只未经训练的狮子、老虎和其他大型猫科动物,与他们的家人包括孩子一起生活并「表演」。

《咆哮》

影片是为了传达保护野生动物以及人与动物和谐共存的理念,这样的工作方式肯定无法得到好莱坞主流工作体系的保护,因此这是一部非工会电影,也没有得到任何安全协议的保护。

结果制作过程导致了超过70名演职人员严重受伤。诺埃尔·马歇尔被咬至少11次,因血液中毒住院,并被诊断出坏疽。蒂皮·赫德伦腿部骨折并患上坏疽。他们的女儿梅兰妮·格里菲斯(达科塔·约翰逊的妈妈)被狮子袭击后,面部接受了整形手术。而儿子约翰·马歇尔头部被咬,缝了56针。

这部影片长达11年的制作周期,充满了各种灾难,耗资高达1700万美元,大部分为自筹资金,但全球票房仅为200万美元,最终导致这个家庭破产。

《咆哮》是一个终极的警示故事。与赫尔佐格或库布里克不同,后两者的危险操作最终产生了备受赞誉的艺术品,而马歇尔的疯狂只留下了一部饱受劣评、情节混乱的电影,如今人们观看它主要是出于一种病态的好奇心。

还有一个很有名的例子,是黑泽明在拍摄《蜘蛛巢城》时,为了捕捉主演三船敏郎真实的恐惧表情,坚持使用弓箭手向他发射真实的箭矢。

《蜘蛛巢城》

虽然三船敏郎在戏服下穿了保护板,但射向他周围墙壁和身体附近的箭都是真的,三船在拍摄时感到了真的恐惧。

最近几年还有一个例子,是伊纳里图坚持在偏远的零度以下地区,仅使用自然光按时间顺序拍摄《荒野猎人》,剧组人员说他们的工作环境是「人间地狱」。

伊纳里图为自己的方法辩护,认为这是追求真实感和抵制现代电影制作中的舒适。他相信严酷的环境有助于演员的表演,并且这种挣扎是一种有效的艺术形式的一部分。

《荒野猎人》

可能因为他的严酷还没有超过多数人的忍耐极限,影片的幕后制作故事成了它市场营销和颁奖季宣传的关键部分。迪卡普里奥生吃野牛肝、忍受严寒成为了他赢得奥斯卡奖叙事的核心。

所以,如果幸运的话,片场的冲突和艰辛,是可以作为一种策略,整合到电影的公关流程和艺术价值中的。

在拍摄《黑暗中的舞者》期间,导演拉斯·冯·提尔与音乐人比约克之间动荡的关系,也是一起著名的案例。这件事最初被报道为创作分歧,但多年后升级为性骚扰指控。

《黑暗中的舞者》

电影拍摄的时候就有媒体报道,说比约克从片场消失了四天,有传言称她为了抗议而吃掉了部分戏服。这个冲突被描绘为两个强势人物之间关于创作控制权,尤其是音乐控制权的斗争。

结果在2017年,比约克站出来指控一位未点名的丹麦导演对她进行反复的性骚扰,并表示当她拒绝他后,他开始惩罚我,向其他人诬陷我是一个难相处的人。

冯·提尔否认了这些指控。

这部电影的确为冯·提尔赢得了戛纳金棕榈奖,也为比约克赢得了最佳女演员奖,但或许是这次经历对她造成了巨大的创伤,以至于她发誓再也不演戏了。

在以上这些案例中,片场的动荡与最终的艺术成品之间,似乎经常存在着一种正向的联系。当演员的痛苦真的被呈现在银幕上时,好像真的给一些影片加分了。

这就提出了一个伦理困境:一部诞生于苦难的杰作,是否能使这种强加的苦难变得合理?

另外,如今的电影行业已经发生了巨大的变化。一些国家有更严格的工会规定、安全协议、保险责任,以及社交媒体,使得像《陆上行舟》或《闪灵》那样的片场环境,几乎不可能重现。

那种「疯狂导演」的原型,或许只是一个问责制尚不健全的旧时代的遗物。

最后我想到的一个问题是,既然我们知道了这些电影背后有人真的付出过巨大的代价,我们能够,或者说我们应该,将艺术与艺术家、杰作与创造它的疯狂,分离开来看待吗?

这些经典电影的遗产,不仅在于它们的成就,更在于我们要去面对上面这个问题。