原创 对美港务费生效后,美财长也嘴软了,100%对华关税不一定要发生

在中方采取了一系列反制措施之后,特朗普再次挥舞着加税的大棒,对中国施加压力。然而,这一威胁不仅没有奏效,反而让美国股市出现了剧烈波动,华尔街出现了恐慌。美国随后试图与中国沟通,但却被中方拒绝。就在中国对美国船舶开始收取港务费的前一天,美国财长意外地放软了语气,显示出美国政策上的不确定性。

中美贸易摩擦的根源可以追溯到多年前,然而,直到2025年,双方的对抗才进入了一个新的高峰。美国总统特朗普多次公开表示,将继续加大对中国的贸易压力。特别是在10月11日,特朗普威胁说,可能会对中国的商品加征高达100%的关税。这一声明引发了全球金融市场的剧烈反应,标普500指数当天下跌超过2%,创下了自4月以来的最大单日跌幅。

特朗普的强硬态度很快遭到了美国商界的广泛反对,特别是那些与中国有着密切贸易关系的行业。美国农业界的农民们担心,关税一旦加重,像大豆等农产品可能会滞销,无法继续出口到中国。而航运业同样承受着巨大的压力,一些中小型船公司开始游说政府,要求撤回加税威胁。外界的强烈反应使特朗普政府不得不重新考虑策略。

尽管美国国内出现了要求与中国达成协议的声音,特朗普却似乎并不急于放弃他那把关税“利剑”。与此同时,中国也开始采取了回应措施。10月14日,正是中方对美船舶收取特别港务费的生效日。这项措施是中国经过深思熟虑后制定的反制手段,收费对象仅针对美国企业拥有或运营的船舶,排除了与中国无关的船只。港务费标准也分阶段递增,第一年每净吨收费400元,三年内逐步提高至1120元。

这一政策看似直接,却隐藏着深刻的战略意图:既要展示反制决心,又要给美方留出谈判空间。中国的策略并不是一开始就全面打压美方的航运活动,而是采取灵活的豁免措施,只有与中国有直接联系的美方船舶才会受影响,空载船舶则不在收费范围内。这种“斗而不破”的智慧,显示了中国在贸易博弈中的战略深度。

与此同时,中国还加强了对稀土等重要资源的管制,逐渐对美国产生了影响。随着美国在贸易摩擦中的姿态愈发强硬,特朗普政府意识到,中国不仅能够用经济手段进行回应,还能通过限制重要资源的出口,进一步加剧美国的困境。

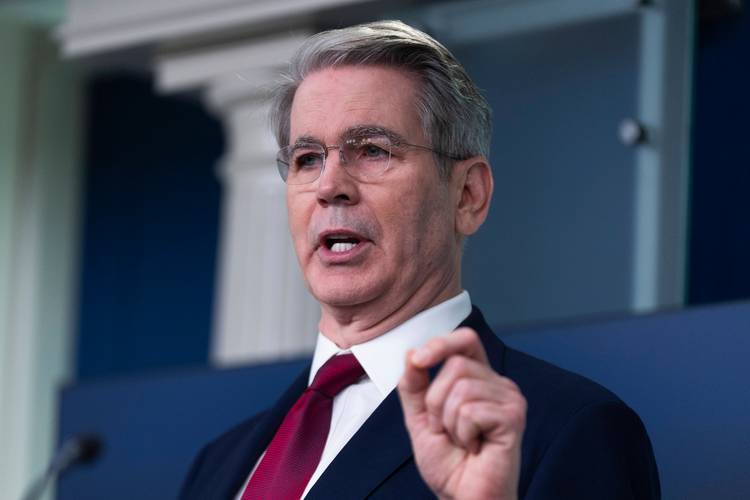

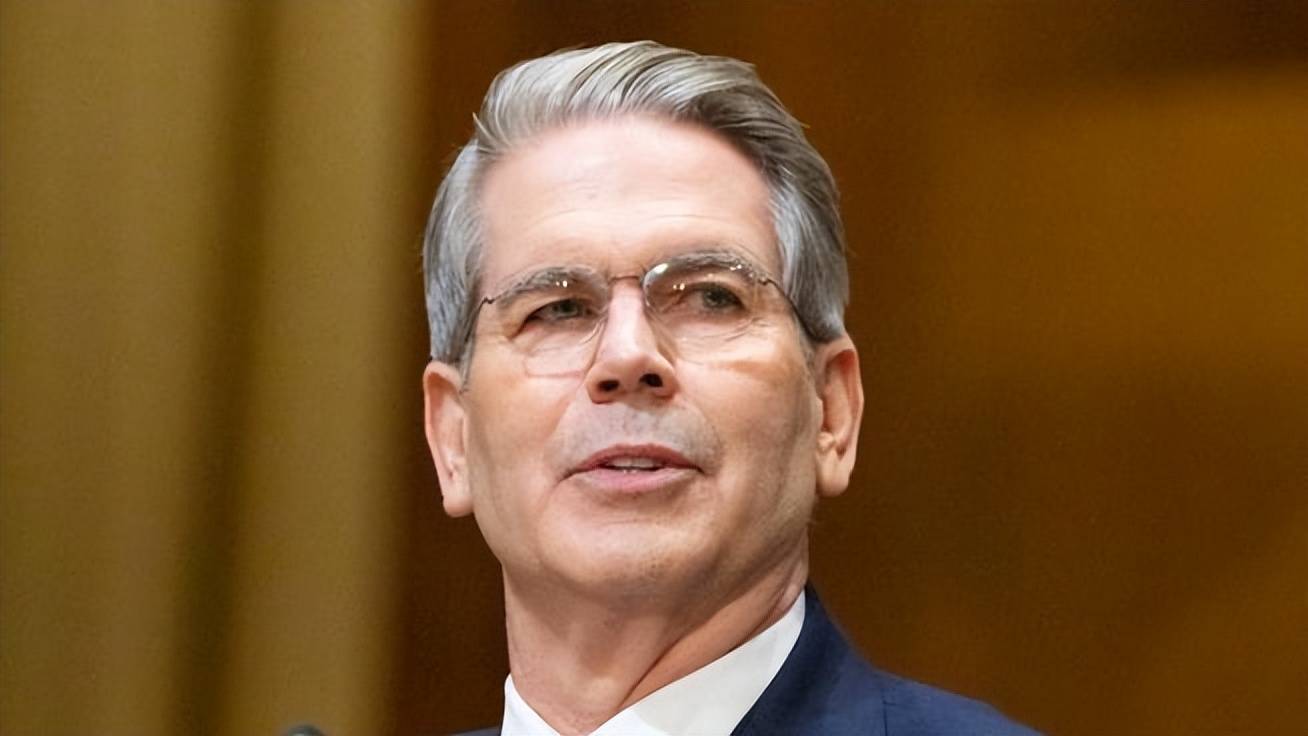

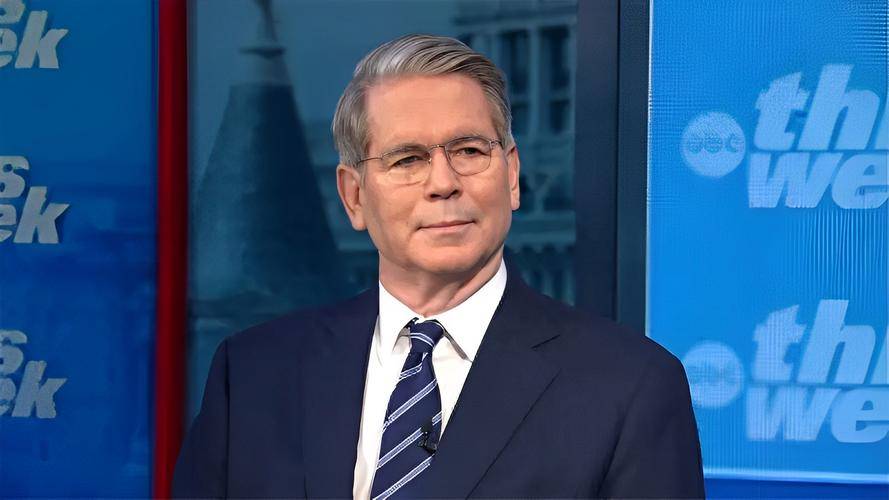

在此时,特朗普政府内部的声音开始发生变化。10月13日,贝森特在接受采访时表示,关于100%关税的威胁不一定会付诸实践。这一转变令不少观察者感到意外。此前,特朗普政府一直态度强硬,甚至公开表示将加重对华施压。然而,美国商界的压力越来越大,许多企业担心关税会导致自身成本上升,削弱国际竞争力。特别是一些依赖中国市场的产业,如农业、航运等,纷纷发出警告,表示如果关税继续增加,可能会导致巨大的经济损失。

面对内外压力,贝森特等美国官员开始表示愿意与中方进行更多对话,并表示美国并不急于加税。特朗普总统也表示希望与中国达成协议,解决现有分歧。这些表态显示出美国政策的转变,似乎开始寻求更加务实的路径。

尽管美方态度发生了变化,但中国始终坚持自己的立场。中国外交部发言人明确表示,中方不欢迎高关税,也不愿意屈服于美国的压力。中国的立场始终很明确:通过对话解决分歧,而不是通过单方面的关税威胁推动谈判。

中国的每一项反制措施,都在向美方传递一个清晰的信号:即便面对美方的强硬姿态,中国也不会轻易退让。从稀土资源的管制到港务费政策的实施,所有举措的背后都在回应美方的单边主义。许多分析人士认为,中国已经摸透了特朗普政府的“底牌”。美国一方面打压中国,另一方面又依赖中国作为重要的贸易伙伴,这种矛盾让美国无法轻易放弃与中国的经济联系。

尽管美国语气有所松动,但中美之间的矛盾依然没有根本解决,双方的博弈仍充满不确定性。从长远来看,这场博弈可能会持续多年。美国是否会放弃加税,依然是一个未知数;而中国是否会进一步加强反制,也将取决于美国的下一步政策。

虽然两国的矛盾尚未完全消除,但从目前的局势来看,双方通过对话解决分歧的可能性正逐渐增大。中国的反制措施表明,面对外部压力,中国不仅能够自我保护,还有足够的智慧与耐心,等待美方做出妥协。中美贸易战的结局仍不明朗,双方的博弈将继续。如何在这场贸易博弈中找到平衡点,将是未来谈判和对话的关键。

这场博弈背后充满了智慧与耐力的较量,注定不会轻易结束。最终,谁掌握了更多筹码,谁就能够在这场国际贸易的棋局中占据主导地位。