傅国涌去世:教育不应只追求成功,而追求成全人

你可能有一些误解,傅国涌并未去世。

傅国涌是一位知名的学者、作家等,在教育等领域有着重要的影响力和贡献。他强调教育不应仅仅聚焦于追求外在的成功,如功成名就等,而更应注重成全一个人,让其在品德、思维、情感等多方面得到全面的发展和提升。他的理念提醒着教育者和社会要关注人的内在成长,培养出有温度、有情怀、有担当的个体,为社会的进步和人类的发展奠定坚实的基础。他的思想和实践持续激励着人们对教育本质的思考和探索。

编者按:据多方证实,傅国涌先生于今日(7月7日)凌晨辞世,享年五十九岁。1967年,傅国涌生于浙江乐清,历史学者,自由撰稿人。多年来,先生多关注中国近代史(特别是百年言论史和知识分子)、青少年教育等问题。出版包括《金庸传》《百年寻梦》《叶公超传》《追寻失去的传统》《寻找中国之美》等多部作品。

你了解傅国涌吗?

1967年,傅国涌出生在大山深处,童年和少年正处上世纪七十年代的他,几乎无书可读。所幸,在宁波教育局和中科院数学研究所工作的两个舅舅让他知道还有一个山外的世界。

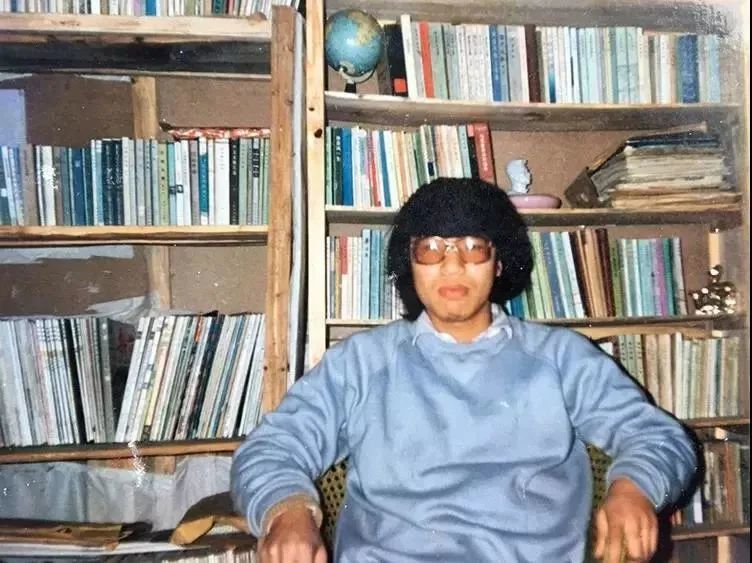

▲上世纪八十年代,傅国涌在他的第一间书房

对于傅国涌来说,“历史”早已是生命中不可分割的一部分。在日常简单的慢生活中,他每天大部分时间都在读史料,思考中国百年来的命运沉浮,“我就活在历史当中,也以历史为业”。

从单位的废旧报纸、杂志,《水浒传》《三国演义》等古典小说,到中国现代文学和世界文学,美学,再到哲学、政治学、社会学和历史学的阅读。

“他们将我带进一个更深沉辽阔的世界,我对山外世界的想象不再停留在秦皇汉武、水浒三国,也不再停留在郁达夫、沈从文或拜伦、雪莱,我开始为古希腊以来一代代智者的思考所折磨,我渴望融入他们的阵营中,与他们站在一起。”

也因此,作为独立学者的傅国涌长期关注中国现代教育。

傅国涌在《新学记》一书中批判了传统教育的固化、狭隘与落后,但也不失对历史的“温情与敬意”。

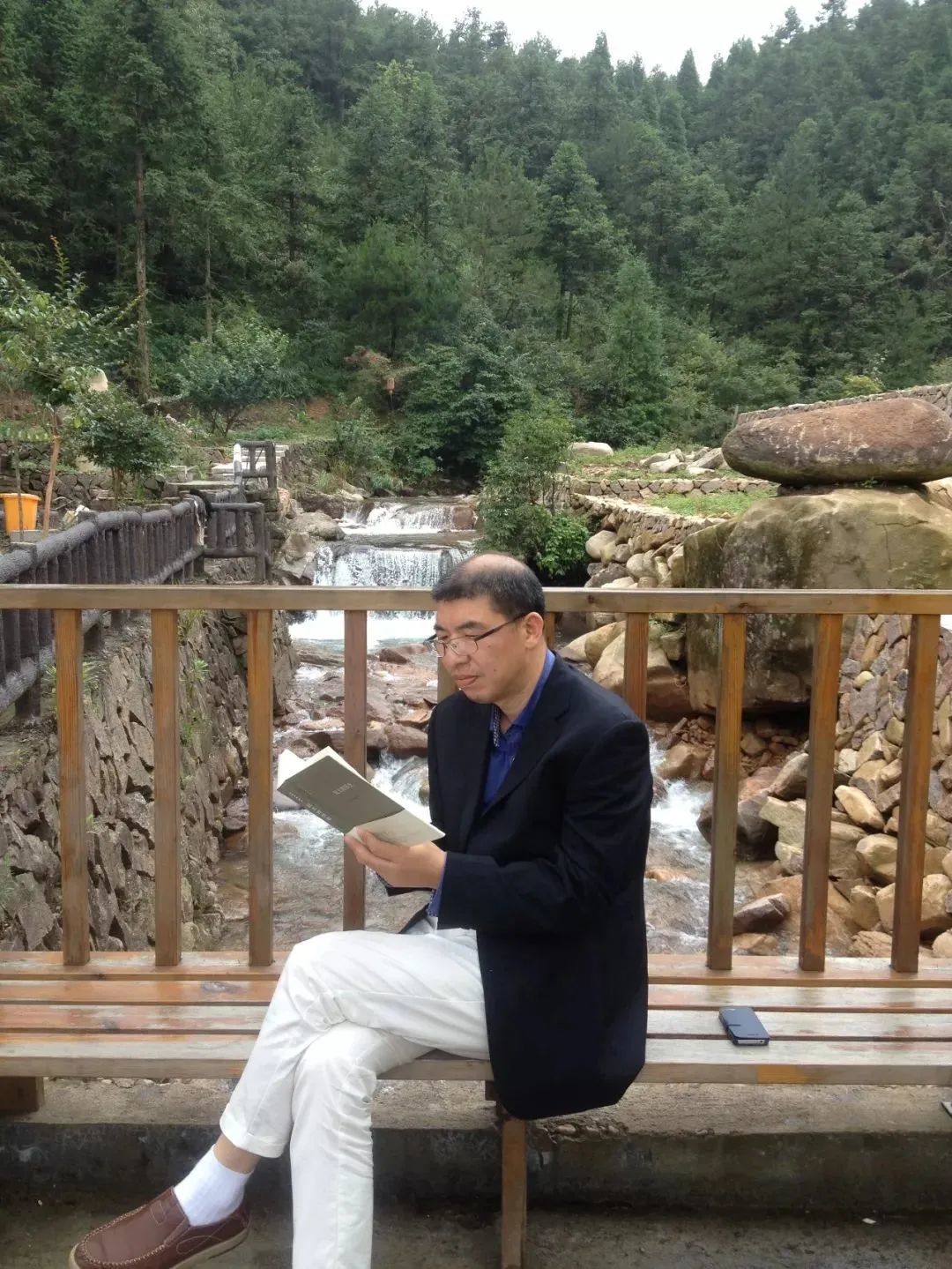

▲傅国涌,已出版的主要著作有《金庸传》、《百年寻梦》、《叶公超传》、《追寻失去的传统》、《1949年:中国知识分子的私人记录》、《发现廿八都》等

不太为公众所知的是,这位当下中国颇具影响力的民间历史学者,在早年亦曾有过短暂的乡村中学教师的经历。

1987年9月到1989年1月,20岁出头的傅国涌在浙江温州任教,担任语文和历史老师。这段经历让傅国涌有机会深切感受到20年来中学历史教育的“变”与“不变”——形式上变化很大,课本华丽了,教学更花里胡哨了,但本质上,仍然是按照政治标准而不是教育本身来进行的。

彼时,在傅国涌的历史课堂上,虽然仍是按照教材的脉络,但并没有照本宣科。注重史料的他,以讲史实为主,将大篇幅的讲述放在了时代背景、社会环境上,以更宽的人文视野引导学生去探寻历史的真相。多年以后,当傅国涌再次与当年的学生聚首时,对于当年的授课,不少学生都直言“受益匪浅”。

在傅国涌的印象中,那时的学生还很淳朴,不急功近利,有着对知识纯粹的渴望。到了今天,整个时代已经变得非常功利,许多人读书精于算计,义无反顾地奔着实用的东西去,有着明显的功利性,人成了考试的机器,而历史并不能带来直接的利益。

“在重应用、重技术的时代潮流中,历史是一门边缘化的学科,包括历史在内的整个人文学科都不被关注和重视,这是教育制度设计和整个社会环境导致的。”

近年来,傅国涌不时会到一些中学讲学交流,在与各地学生的接触中,他发现,一方面,有些学生对历史的了解比他想象的要深入很多;另一方面,有的学生所提的问题会让他啼笑皆非,“他们问的只是后面的部分,却并不知道前提是什么”。

“总体而言,现在仍然是人文匮乏的时代,在我们这个有着很深的历史传统的国家中,现在的人们不了解历史,大部分资讯来自零碎的片段的大众媒体,比如讲求娱乐化的电视,它是要好玩的有趣的,这就与准确、客观、完整相背离。大部分人还没有形成建立在历史事实上的健全价值观。”

在傅国涌看来,在随波逐流中,只有极少数人能跳出来,远离封闭的精神状态。

在中国,成功成了一种毒药,它被功利地定义成了“做大官发大财”,而教育有它本身的逻辑和规律,只有回到教育自身,从它自身出发,而不是从它以外的“成功”出发,教育才真正实现了“教化育人”的作用。

说到“读书过程中无意的副产品”,傅国涌自己就经历过不少。在长期读史料的过程中,傅国涌无意中接触了很多人对过去中小学的回忆,他由此汇编了后来引起教育界和新闻界关注的《过去的中学》、《过去的小学》。这两本反映晚清到民国50年间中小学教育的著作,通过整理大量回忆录,借由几十位过去的校长、老师、学生之口,其中不乏胡适、赵元任、钱穆等名家大师,打捞过去鲜活的中小学记忆,进一步体认那个时代的中小学教育。

上一篇:普京:金砖国家GDP超越G7

下一篇:美国总统到底有无征收关税的权力