“5个家庭只幸存了1个女孩”,被忽视的露营风险

张黎家住内蒙古巴彦淖尔市乌拉特中旗,她记得8月16日这天的雨很“狂”,一直下到夜里。

这场雨,在次日成了一条新闻。8月17日一早,张黎在新闻上看到,昨晚乌拉特后旗东乌盖沟出事了。根据央视新闻报道,8月16日22时左右,巴彦淖尔市乌拉特后旗乌盖苏木东乌盖沟突发山洪,造成野外露营的12人遇难。

救援现场。@内蒙古蓝天救援协会会长李海峰

去年夏天,张黎还曾和家人到过那里,人们叫它“棺材山”,这是当地人夏天玩水纳凉的地方。如今,旅游的地方成了事故现场。

田风是乌拉特后旗一个户外探险公司的领队。在他印象中,从前年起,青睐“微度假”和户外活动的人明显增多。同年,棺材山成了当地人野餐的热门选项之一。这个地方在G242国道旁边,“非常好找”,许多从后旗前往巴彦淖尔城区的人,都会经过此地。

据央视新闻报道,8月22日上午8时左右,最后1名人员的遗体已被找到。至此,遭遇这场山洪灾害的13人中,只有1人获救。

@央视新闻

这场历时数天的搜救极其艰难。王振光是巴彦淖尔市蓝天救援队队长,他向我回忆道,8月20日,救援人员在沙坑里找到了一名20岁出头的男性遗体,淤在了泥沙之中,8个消防战士花了3个小时才将其抬出。

据中央电视台、《新京报》等媒体报道,他们来自5个家庭,在巴彦淖尔临河区一家医院工作。唯一幸存的女孩19岁,她被发现时,拿着手机,左膝盖有明显伤口,出现脱水、失温症状。今年,她刚刚参加了高考。

@央视新闻

01

山洪到来前,

一次平常的夏日野炊

张黎是从朋友口中得知棺材山的,路过此地时特意留意过。她对河槽印象深刻,100多米宽“像平滩一样”。她看见很多人在那里玩水,小孩穿着雨靴,在溪水里捞鱼。

“棺材山”又名“石棺材”,是当地一个野景点。水,是驱使大部分居民前往这里“微度假”的理由。阴山山地基本上为干草原、荒漠草原景观。山上植被并不茂密,附近都是戈壁滩,但这里可以玩水。

2020年后,野外露营热度持续上升,尤其是城市近郊的“微度假”,成为很多年轻家庭的出游方式。在“露营热”带动下,一些“野景点”、未开发的“景区”成为热门“打卡地”。但由于出行者安全意识不够,意外也不时发生。

据《人民日报》报道,2022年8月,四川省彭州市龙门山镇龙漕沟突发山洪,致多人死伤。龙漕沟本属于地质灾害点位,易发生泥石流、山洪等自然灾害,却在一些平台被标注为“景点”,成为不少人眼中的“网红露营打卡地”。

@《人民日报》

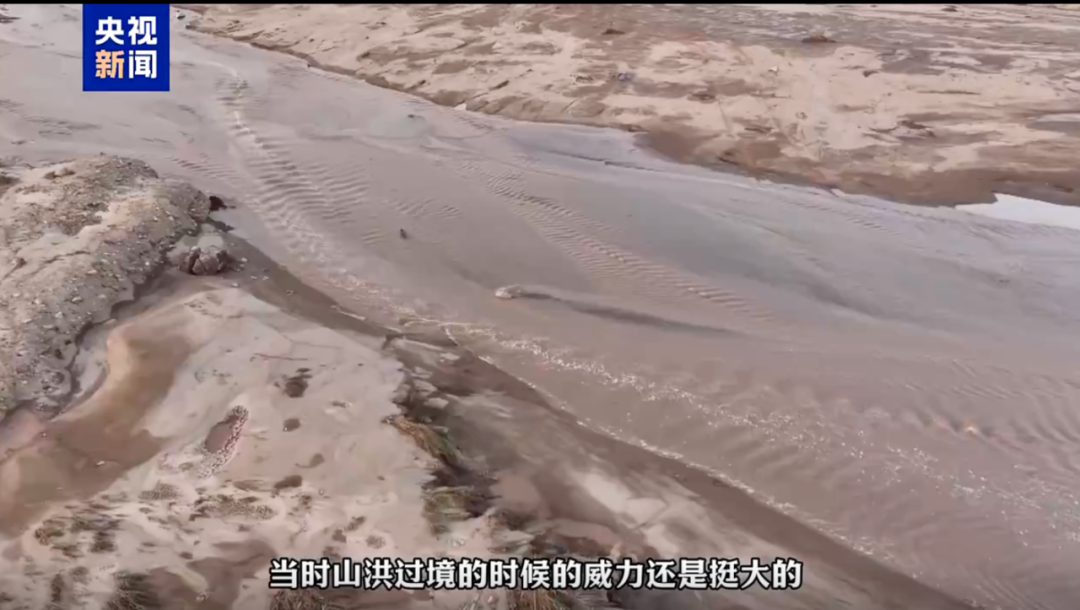

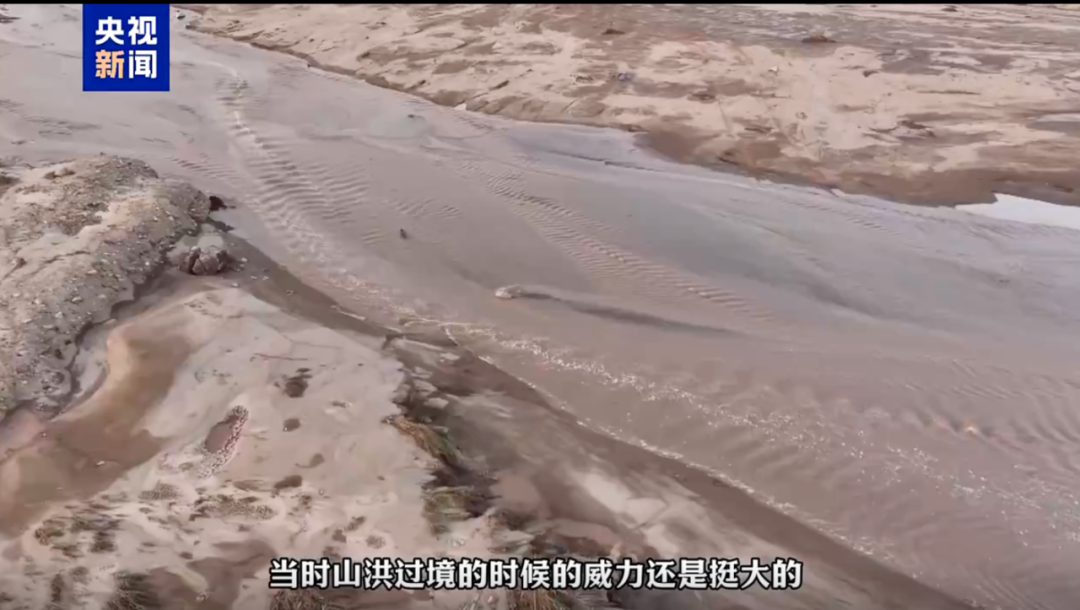

这一次,在巴彦淖尔,人们露营时喜欢靠近的水,再一次成了灾难的直接原因。内蒙古蓝天救援协会会长李海峰告诉我,棺材山旁的水道位于出山口,正好处在本次洪水下游。

另一位当地居民李思也提到,哪怕是方圆几十公里的局部降雨,因为植被和土壤不存水,水很容易顺着沟渠汇聚到河槽里。“在山前你看着还是繁星漫天,可能50公里以外的一场雨,已经引发山洪,朝着这边过来了。”

@央视新闻

城市生态学者、北京环境科学学会科普工作委员会成员马庆宇认为,巴彦淖尔市境内的阴山山脉,其草原为荒漠化草原,植被稀疏,土壤以棕钙土为主。“一旦有大水来,地表的沙土会被全部卷起,和泥石流非常类似。”

但张黎不解,为何他们要在山中露营过夜?正逢雨季,“当地人都知道山洪风险,不会在阴雨天气去那里。”

同样的困惑,李思也有,在他看来,雨季不进山已成为常识。每年七八月份,正是当地雨量最充沛的时期。此前,这里曾发生过山洪。一名农民告诉前来搜救的王振光,几十年前的一场山洪中,昔日高地被冲刷成洼地,从前的低洼处则淤积成了高坡。

救援现场。@李海峰供图

巴彦淖尔市水利局官方微信公众号的文章中,对这场山洪的记载是,东乌盖沟于1975年8月6日发生大洪水,在乌拉特后旗的巴音宝力格镇阿拉腾哈拉嘎查,调查洪峰流量1350立方米/秒。

作为户外领队,田风已经对山洪见怪不怪了。他回忆道,今年上个月、去年和前些年,中旗和后旗都发生过山洪,还冲走了越野车。张黎也印证了这个说法。因此当地人通常选择晴天前往棺材山。

张黎告诉我,这次事故后,当地居民“不怎么去了,开始警惕了”。

@央视新闻

02

“山洪就像粉碎机”

8月18日至8月19日,王振光曾沿着事发后遇难者可能的逃生路线仔细地走了一遍,寻找可能的幸存者。他眼前皆是山洪肆虐之后的景象,淤泥里,散落着汽车零部件、帐篷架、烧烤炊具、衣服鞋子,还有几只山羊的尸体。一趟走下来,王振光身上满是泥和羊粪。

许多人认为山洪只是将人冲走,但实际上“山洪就像一个大的粉碎机”,王振光敬畏地说道,山洪往往卷着泥沙和石头,破坏力很强,即便是铁皮卡车,被迅猛的山洪冲过之后,也可能只剩一堆零配件。“在山洪面前车都跟纸片似的,更别说人了”。

洪灾过后的现场。@李海峰供图

8月17日凌晨3点5分,王振光接到救援电话后,迅速带着队员赶往棺材山。他们抵达时,主河道里还有1米左右的积水,沿途的沙坑积水则约有6米深。

王振光说,因为事发深夜,没有目击者,山洪流向不能确定,只能先“广撒网”式大面积排查,而后再对重点区域进行搜救。事发后24小时是黄金救援时间,救援人员连夜展开搜救。

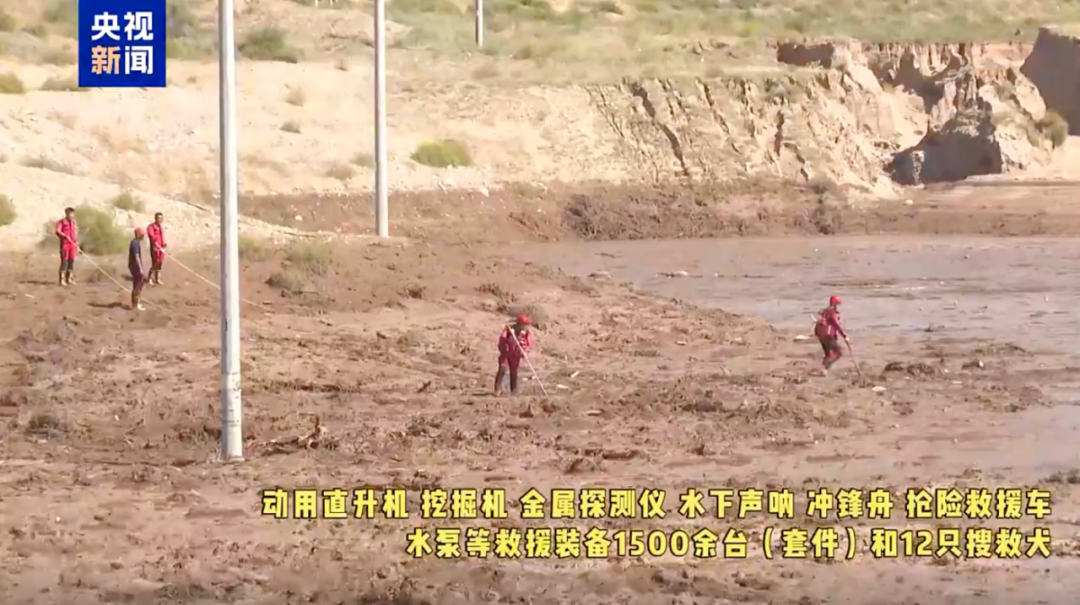

8月17日清晨,更多搜救力量抵达现场。据新华社报道,灾害发生后,当地组织应急管理、公安、消防、自然资源、水利、卫生健康等部门700余人,各搜救队伍携带机械设备沿着事发山洪沟道及下游周边展开地毯式搜救。

李海峰表示,山洪过水面积大、距离长、水质浑浊、沙坑遭到淤泥掩埋构成此次搜救行动的难点。他向我解释道,搜救时,排查沙坑非常困难,因为其中好几米被泥沙填埋,声呐很难检测。

大部分遇难者是在主河道及棺材山南面的玉米地边缘被发现的。最后两名遇难者,在主河道西侧的沙坑里被找到。唯一幸存的女孩,在8月17日凌晨获救。

@央视新闻

03

湿热共振,不只内蒙古

李海峰明显感到,今年雨水又增多了。据他观察,往年阴山上光秃秃的,今年开始长草了,肉眼可见的绿了起来。王振光也有同样的感受,原来2年至3年才碰到一次山洪引发的小事故,但这已经是他今年第二次因山洪事故外出救援了。

@央视新闻

近年来,这样的灾害正在增多。2021年郑州7·20特大暴雨灾害;2022年青海大通8·17强降雨引发山洪;2023年北京房山爆发特大山洪;2024年新疆塔克拉玛干沙漠遭遇罕见强降雨;2025年6月贵州黔东南多地遭遇特大暴雨,洪水淹没村庄……

@新华社

这与气候变化有关。随着气候变暖,地表和海洋蒸发加剧,更多水汽被“泵”入大气中,极端强降雨也因此变得愈加频繁。

原本属于温带干旱和半干旱气候的内蒙古,也身处极端气候的影响范围之中。据内蒙古自治区人民政府网站刊登的信息,2024年全区平均气温较常年偏高1.1℃,为1961年以来同期第一高;四季降水量均偏多,冬、秋季降水量均为1961年以来第一多。

李海峰说,当地蓝天救援队今年的第一次内涝救援,从7月10日就开始了,比往年提前了10天左右,而后就“源源不断”。

洪灾过后,被冲刷的汽车。@李海峰供图

“工作量很大,救援人员几乎没歇过”,李海峰说,以前北方地区很少见如此大的降雨,应对强降雨的承载能力和基础设施相对较弱。他预判,往后强降雨会成为常态,明年他们预计要从6月份就开始进行防洪准备。

变得湿润的北方地区不只内蒙古。今年北方地区进入汛期后,华北、东北、西北地区开始出现高频次降雨。西北太平洋副热带高压的增强与西移,是驱动这些地区降水与湿度增强的关键气候因子之一。

它改变了北方的降水格局与水汽输送路径,令原本干燥的夏季出现更多高湿度叠加高温的极端天气。副热带高压的西伸,就像一道巨大的气候闸门被推开,暖湿气流顺势北上,与滞留的高温热量叠加,使北方夏季的空气逐渐转向一种“湿热共振”的状态。

在这样的背景下,人们要学着与极端天气相处。而且,不只是要面对降雨问题。要知道,短时强降雨下到山区会引发山洪,下到城市就可能引发内涝。

救援现场图。@李海峰供图

04

坏天气,怎么扛?

“不硬扛坏天气,撤退才是真勇士。”这是一则网上流传的户外保命口诀。

它的前提是,要识别山洪前兆。田风遇到过山洪,他认为,山洪是有迹可循的。如果水流开始变急,颜色开始变浑,就要提高警觉,留意山谷里是否有树枝折断、石头摩擦的声音。“在山谷窄的地方,山洪会发出‘轰隆隆’的声音。”

山洪一浪叠着一浪,最终汇聚成凶猛的力量。田风回忆,山洪在开始时水势并不算大,但后浪推着前浪,水流就越发汹涌起来。在他看来,8月16日那个夜晚,天色漆黑,人们渐渐入睡,在棺材山露营的人很难察觉到洪水的先兆。再加上河道宽阔,紧邻公路,经过的车辆声,也许掩盖了洪水起势时的响动。等到人们真正意识到危险时,洪水已经“长大”了。

@央视新闻

识别山洪,要往“远”看。马庆宇指出,当人们进入山谷时,除了留意当地当时的天气,还应密切关注上游地区的天气状况。“不少山洪和内涝灾害是由上游天气异常引发的;然而下游地区的人们往往因缺乏对上游天气的关注,而错过了宝贵的防范时机。”

在这样的背景下,西北大学公共管理学院(应急管理学院)兼职教授、原《灾害学》杂志常务副主编袁志祥告诉我,以前处于干旱、半干旱的山区等地,现在应着重提升对洪水的防范意识与应变能力,进而完善社会的应急响应机制。另外,家庭作为社会最小单元,也可建立系统且有针对性的“家庭应急预案”。或可涵盖地震、暴雨、洪水、火灾、爆炸等多种突发事件的应对流程。袁志祥的家里提前三个月储备好了粮油,这是他们家“不成文的预案”。

“很多人总觉得这些事离自己非常遥远。”袁志祥表示,在全球气候变暖的背景下,极端天气事件正变得越来越频繁,甚至将成为一种常态。人们必须学会如何适应极端天气,并做好与之长期共处的准备。

(文中张黎、李思、田风为化名)