十一堵车你“智驾”了没?“智驾”出问题是你不会用还是本身不安全?

据凤凰卫视报道,现在的街头巷尾,出现了越来越多配备“智能驾驶”功能的新车型,也有越来越多人关注智能驾驶的方方面面。

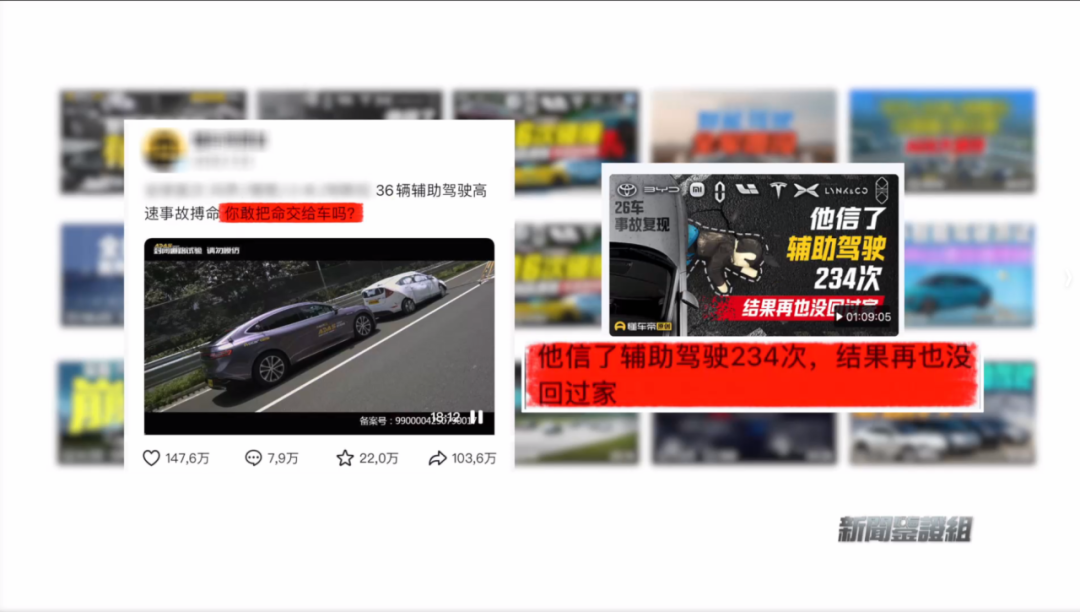

今年7月底、8月初,一系列关于智驾车的测试视频刷爆了各大互联网平台,引起了轩然大波。

(一)辅助驾驶测试视频引发轩然大波

这些视频都用到了“你敢把命交给车吗?”“谁能安全回家”等题目,引发了网友的广泛关注。

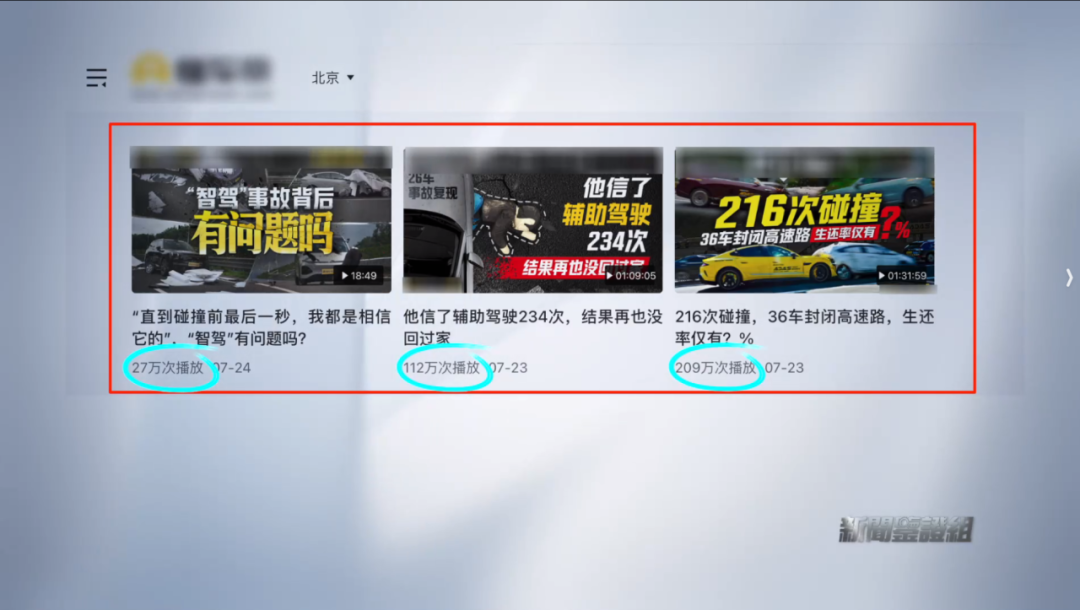

这一系列的网络视频切片,均出自一家评测汽车的大型自媒体网站,视频共有三条,累计播放量和转发量高达数百万次,显示的均是市面上比较主流的智驾车型在高速和城区两个环境中展开的遇到紧急情况或复杂路面时候的表现测试。

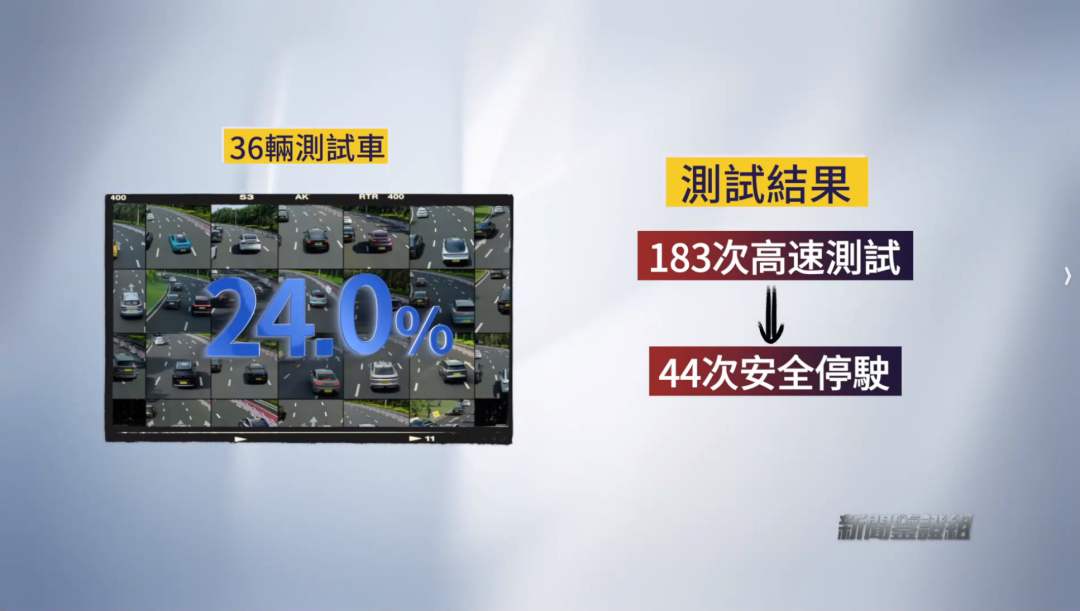

测试团队在对高速环境的测试中,选取了36款车,测试内容包括4种白天场景以及两种夜间场景。

城市测试中,测试团队选取了26款适合测试的车辆,分别考察了车辆在“转盘路”和“斧头路”上的表现,两条路面,能看见有“过马路的小学生”、“停止的故障车”以及“突然出现的电瓶车”等9种情况。

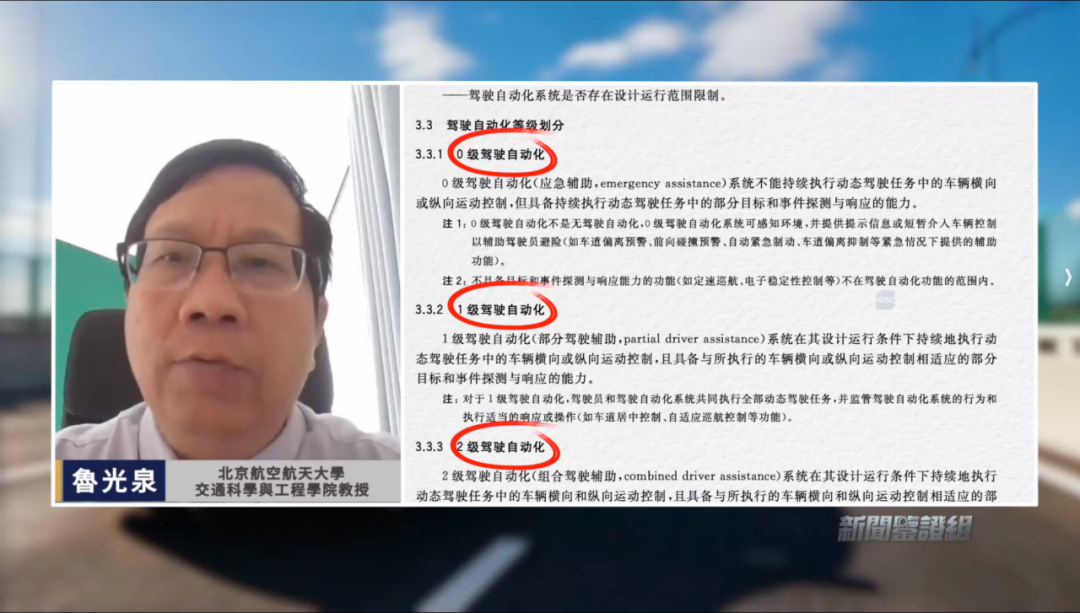

这是一场围绕车辆“驾驶辅助”功能展开的测试,那么何为“驾驶辅助”呢?

鲁光泉(北京航空航天大学交通科学与工程学院教授):“我们国家有个国家标准叫《汽车驾驶自动化分级》,这是2021年公布的,它规定了汽车驾驶自动化功能的分级。根据这个标准,自动化系统分了L0到L5六个级别。一般我们将 L0、L1和L2级都称为‘辅助驾驶’。它主要通过一些辅助的自动化手段来帮助驾驶人减轻驾驶疲劳的情况。同时,它能够配合驾驶员做一些驾驶工作,使安全性有很显著的提升。L2级以下,需要驾驶员的参与。它的所有功能都要在驾驶人不离手、不离眼、全程监管的情况下使用。同时,驾驶员需要随时判断周围驾驶环境并随时接管。一般来说,我们目前市面上所有的智驾车基本都是L0到L2级,所以都叫‘辅助驾驶’。”

这场测试,针对的是目前达到L1和L2级别的智驾车所配备的“驾驶辅助”系统进行的。那么测试中呈现了怎样的过程和结果呢?

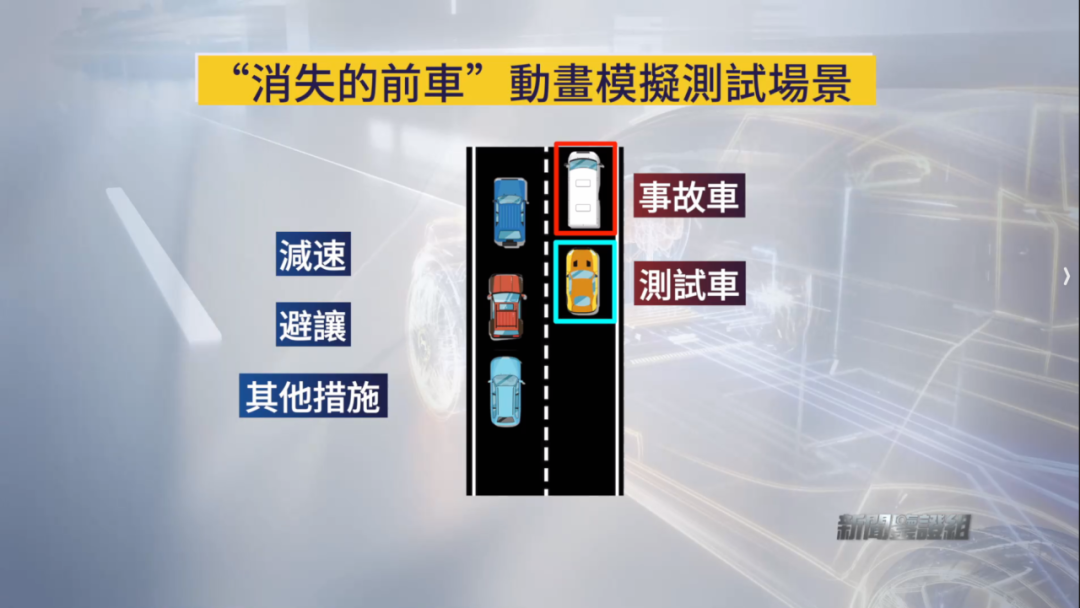

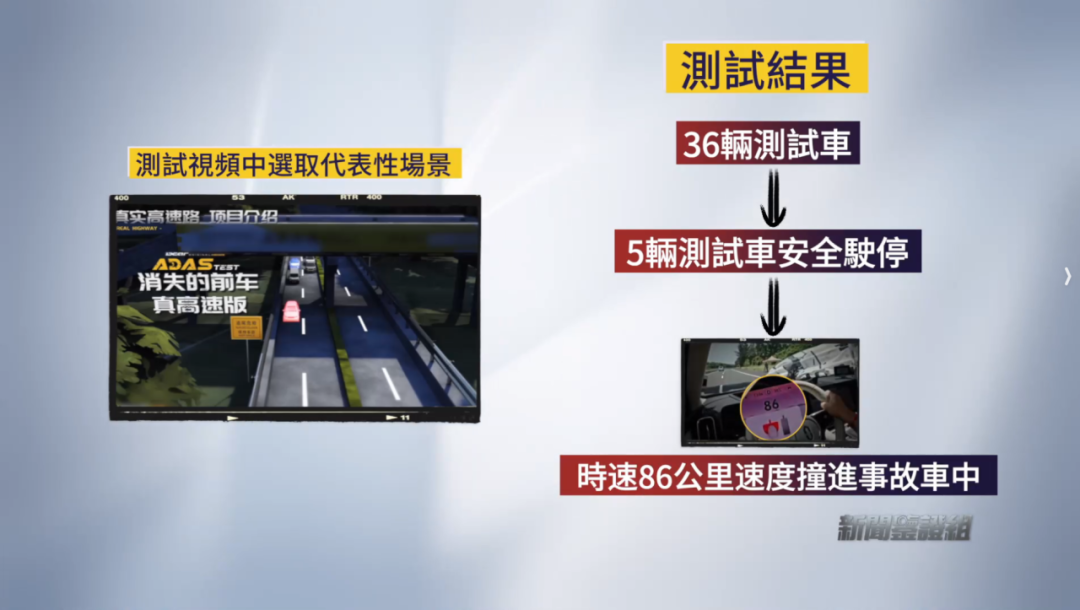

鉴证组挑选了其中的“消失的前车”这个场景来做展示。在此场景中,车辆高速行驶时,前车突然并线,避让车道上停住的事故车,留下慢车道开“辅助驾驶”的测试车跟在事故车车后,同时快车道还有一大排社会车辆。辅助驾驶系统需对此迅速做出判断,车辆会减速避让还是采取其他措施以避免发生二次事故呢?

然而,在这个场景当中,36辆智驾车只有5辆安全停了下来,甚至有一辆车以时速86公里,径直撞上了事故车。

除了这个场景之外,其他场景的测试中,智驾车的表现也都不太尽如人意。最终36辆车共进行了183次高速测试,仅有44次安全通过,通过率为24%。

综合以上,这些测试结果可以说是不太乐观的,车企广告当中提到的“300公里完全不用接管一次”、“可以一边开车一边开会”,甚至是“无需司机”等等宣传词看起来有些“名不副实”。

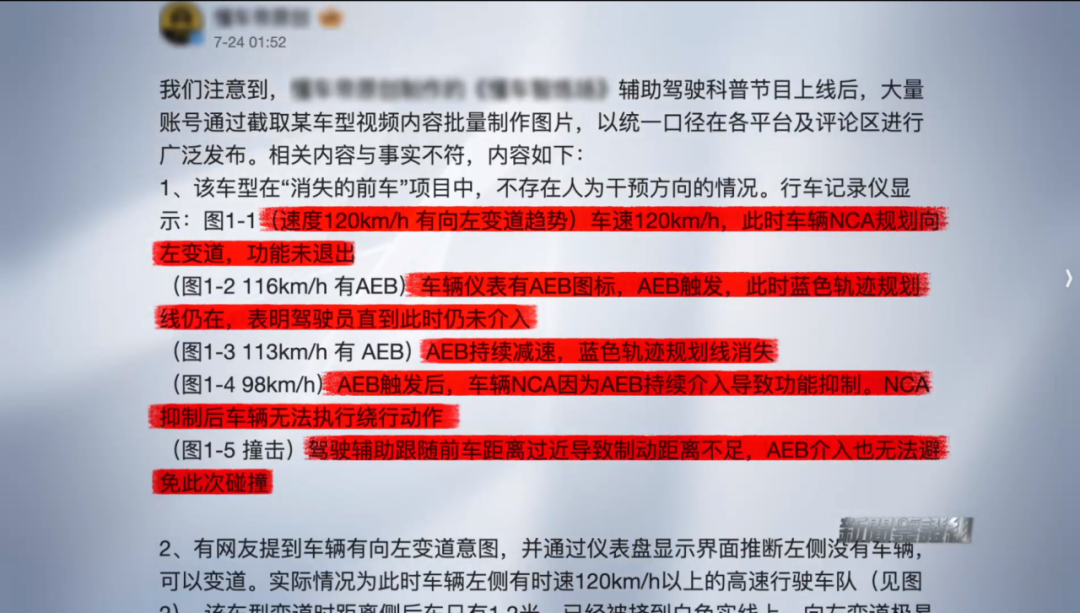

这个测试的视频一经发布,就迅速在网络当中掀起了轩然大波。多家车企做出回应,网友们的意见也两级分化。一部分的支持者认为,这是“智驾”安全的教科书,能让消费者更加清楚的了解到现在智能驾驶的真实水平。另外一部分人则认为这场测试其实存在着很多问题。

7月24日,测试团队在社交平台上发布贴文,针对网友的质疑做了两点回应。他们的回应总结为,参与测试的驾驶员没有进行人为干预,所有的不统一情况都是车辆本身的“辅助驾驶功能”导致的。这场测试只是希望通过节目科普告诉消费者,辅助驾驶存在安全边界,自己才是生命的第一责任人。

那么,我们应该如何理性客观地看待这场测试呢?

鲁光泉(北京航空航天大学交通科学与工程学院教授):“实际上,我们测试的这些车都是L2包括L2级以下的车,但是这个测试,它所采用的标准是L3、L4级这种要求,所以会给大家带来不一样的感觉。这就类似于我们让一个初三的学生去参加高考,学生不合格也是正常的。我们其实不必去纠结于这次测试的结果是什么样,而是我们现在通过这个测试能够发现我们现在的车还是L2级的车,大家在开车的时候一定不能脱眼脱手,一定要把安全把握在自己手里,我觉得这才是这次测试最大的意义。在整个出产之前,我认为各个厂商实际上都做了大量的包括封闭场景等各种场景下的测试,这是无需质疑的。但是,交通场景是非常复杂和随机多变的,所以我们的测试不可能涵盖所有能遇到的场景。”

(二)用户不会使用智能驾驶?

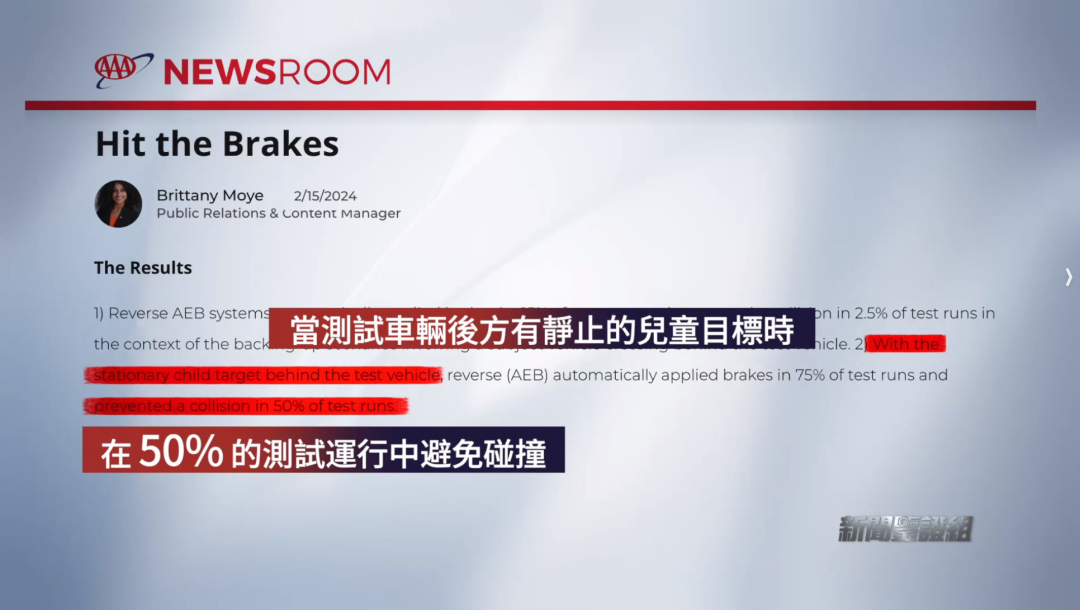

2024年2月,美国汽车协会进行了一场关于辅助驾驶的测试,参与测试的有4款车型。结果显示,当测试车辆后方有车辆穿过时,成功避免碰撞的概率仅有2.5%,当测试车辆后方有静止的儿童时,成功避免碰撞的概率为50%。

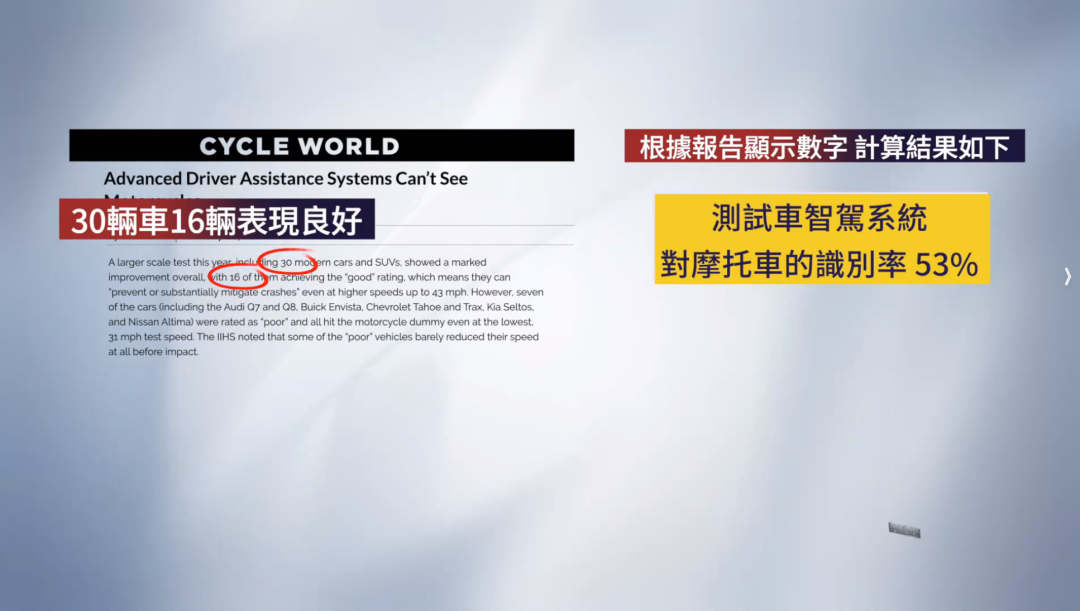

2025年初,美国公路安全保险协会的一项测试显示,“智驾系统”对摩托车的识别率仅53%,在70公里时速下,30款测试车型中有14款未能及时刹停,23%的测试车辆在50公里时速下撞上了摩托车假人。

光看测试结果,这些智驾车的表现似乎都不尽人意。大家不禁产生疑问,到底是“智能驾驶”不够“智能”,还是用户不会用?

搜索相关资料后,大家可以发现,其实很多用户并不清楚车企宣传中的智驾车、智能驾驶系统具体包含了什么,“智能”到什么程度,甚至有些用户交了上万元的智驾包费用后,发现系统连“变道避让”都不能自主完成。

2022年美国的一项调查显示,将近一半的智能车车主认为自己的车是能“完全自主驾驶”的。

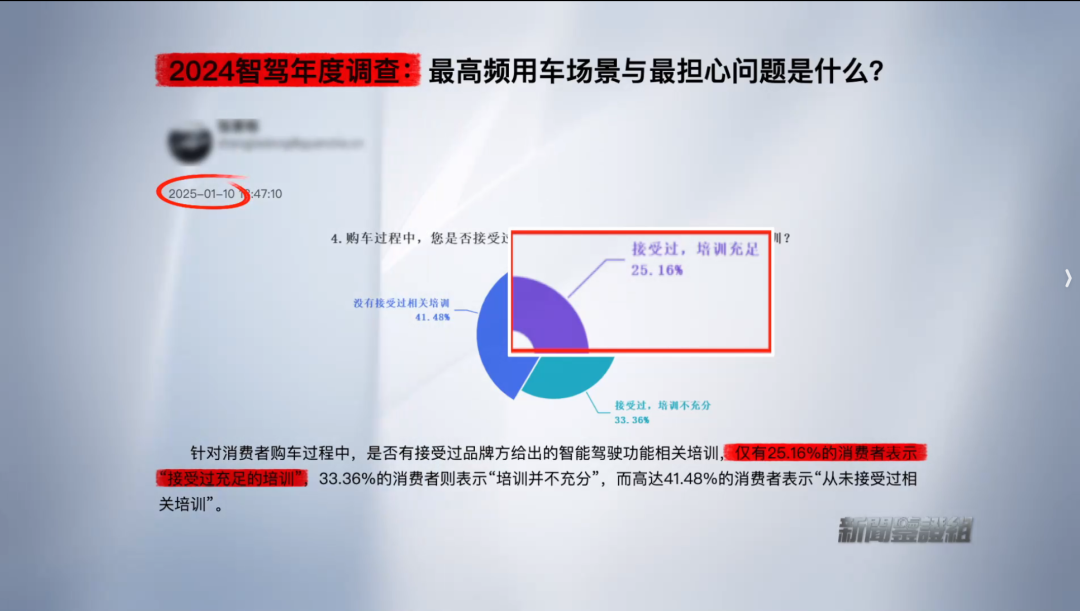

今年年初,根据一家中文网站发布的智能驾驶技术网络调查问卷上的数据可以看出,仅有25.16%的消费者在购车过程中接受过品牌方“充足的智能驾驶培训”。

除此之外,多家中文媒体引用了这样一个机构数据:73%的消费者仍认为“自动驾驶完全无需人工接管”。

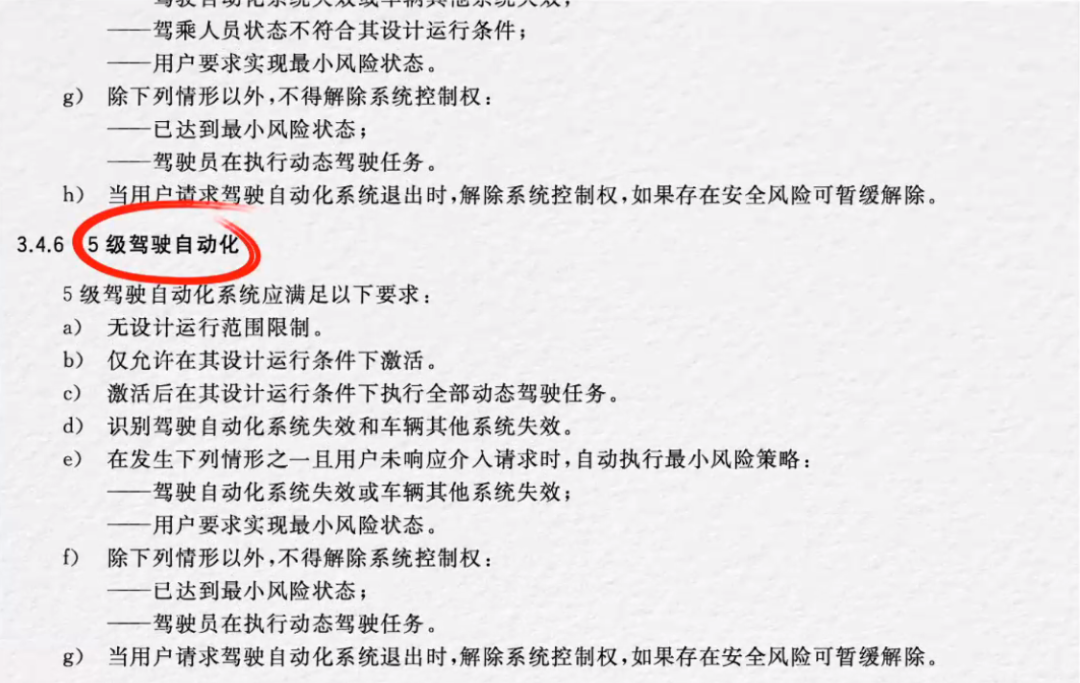

鲁光泉(北京航空航天大学交通科学与工程学院教授):“目前,‘辅助驾驶’出的一些事情很多可能跟我们过度宣传或者是用户不太理解正确使用的方式有关系。我们市面上大家在用的产品基本上都是L2级以下的,没有到达L3级的产品。L3级,在一定条件下,它可以离手离眼,但是,如果这个‘驾驶综合系统’发觉有一些环境它处理不了的话,它会提示驾驶人接管。L4级的话,就是在规定的一些场景内,基本上不用驾驶人接管,全部由汽车的‘驾驶自动化系统’来完成驾驶功能。到L5级,就是我们实际上理想的,到最后完全不需要人参与的一个自动驾驶级别。但是目前我们还没有出台L3级,至少国内我们现在没有正式认证的可以上市销售使用的L3级‘驾驶自动化系统’。”

(三)智能驾驶技术仍在逐渐完善中

尽管目前智驾车的技术水平还停留在需要驾驶员监督的“辅助驾驶”级别上,但“完全自主驾驶”始终是人类对智驾车未来的一种美好愿景。

追溯“智驾车”的来时路,从1888年卡尔·本茨建造的世界上第一辆汽车驶上街头开始,人类就对这种交通工具有了无限的畅想。仅仅半个世纪之后,在1939年纽约世博会上,一辆有着流线型车身、能够由无线电控制的概念车出现了,从此汽车科技界埋下了一颗希望的种子,人们开启了对智能驾驶的探索之旅。

2004 年,美国举办了首届无人驾驶车公路赛,参赛车辆都配备了当时最先进的雷达技术。然而,这场原本预计10小时的比赛,15辆汽车在最初4个小时内就全部抛锚或退出,最顽强的车在142英里的赛道上也只跑了7.4英里。

这场比赛暴露出了当时的技术瓶颈。但是这些不足也为研究团队找到了更加清晰的研究方向,那就是车辆要想畅通无阻地进行“自动驾驶”就要熟悉路并且“看清”路。

2014年,谷歌发布了首款无人驾驶原型车“萤火虫”。“萤火虫”上配备了安全驾驶员、可拆卸方向盘、油门和刹车踏板,以备需要人工干预时使用。

2016年,通用汽车公司花费10亿收购了一家自动驾驶技术公司。

2017年,福特也宣布计划投资10亿美元给了一家新兴的人工智能公司,用于研发自动驾驶。

2021年,丰田用5.5亿美元入局智驾赛道。

与此同时,智驾的风也吹到了中国。2015年,百度无人车开始进入公众视野,进行了相关的测试和研发工作,成为中国智驾领域的早期探索者之一。

可随之而来的是不成熟的技术引发的众多事故。2016年,特斯拉发生了首例自动驾驶死亡事故,一名驾驶员在使用了“辅助驾驶”功能时,车辆没识别到横穿马路的卡车,导致了悲剧的发生。

2018年,Uber的一辆开启了自动驾驶功能的车辆在亚利桑那州与行人相撞,导致一名女子死亡。这一事故引发了轩然大波,丰田等车企因此暂停了自动驾驶道路测试。谷歌的“萤火虫”,也由于时速仅有40公里,最终不得不退役。

2022年,福特和大众联合的自动驾驶项目Argo AI宣布倒闭,原因在于“自动驾驶汽车大规模盈利商业化的时间比预期要晚”。

同年,连 ChatGPT 母公司投资的一家自动驾驶初创公司也宣布关闭。苹果的智驾项目也遭遇挫折,最终破产。彭博社发文感叹,在花费一千亿后,自动驾驶的发展仍前途未卜。

热度褪去,车企们在一次次技术碰壁与安全事故中清醒。智能驾驶的技术瓶颈是什么?又应该做哪方面的努力?除了要突破技术瓶颈,还有一个绕不开的关键问题,就是责任划分。比如,当车辆开启辅助驾驶功能时,实际是 “人” 和 “车” 在共同参与操作。这种情况下,如果发生事故,又该怎么界定责任呢?

鲁光泉(北京航空航天大学交通科学与工程学院教授):“有两个方面大家需要做努力,一个方面,感知系统还在、用户还在,有两种方案可以解决,一种是使用包括雷达,视觉传感器等这种组合的感知路线。另外一种,是使用纯视觉感知的路线,这两种方案,都各有优缺点,大家要选择各自合适的赛道上进行改善。第二个,在算法层面上,以前的智能驾驶算法,主要是从模型感知决策的控制、模型驱动来完成制作,现在随着深度学习的发展,模型逐渐变成了以学习为主的控制模型。在发生事故的方面,我们以前的法律法规都是以人开车为主,将来在自动驾驶或者是说向自动化驾驶发展之后,这个法律法规的问题,特别是事故责任的认定问题,它需要有一定的法律法规的这种支持。”

据统计,2024年中国超过50%的新车配备了驾驶辅助系统,全球智能汽车市场占比已经达到了65.6%。这组数字不仅是行业的里程碑,更在诉说着智能出行的必然趋势。未来某天,我们或许真能放下方向盘,在自动驾驶的座舱里享受从容时光,抵达每一个目的地。

制片人:梁茵

编导:杨新烨

编辑:于二丫 曾令晋