中年戏骨,被迫霸屏

前段时间,四大名著被下令翻拍的消息引发了坊间关注,据说郑晓龙团队负责《红楼梦》、正午阳光负责《三国演义》、柠萌影视负责《西游记》、新丽传媒负责《水浒传》[1]。

网友很快发现,里面最难拍的应该是《水浒传》——因为既会演戏、又长得像梁山好汉、还不容易塌房的男演员,如今恐怕凑不齐105个(有3位是女性)。

玩笑归玩笑,一桩摆在观众面前的现实是:当下的影视热门题材,男演员基本离不开雷佳音、张译、于和伟、沈腾这几个人,即便加上黄渤、秦昊、张颂文为代表的第二梯队,别说凑齐三位数了,连前面的36天罡都排不出来。

但就是这么几位素来不以容貌见长的熟脸,近年却包揽了国内除偶像、古偶之外的其他全部类型,在打造《狂飙》《满江红》《觉醒年代》《隐秘的角落》等爆款名作的同时,在大小银幕也形成了显著的“霸屏”效果。

中年戏骨们扎堆接单、高频亮相的副作用,便是批评角度的接踵而至——有表演专业层面的“角色单一、风格同质”;有观众感性层面的“审美疲劳、见着就腻”;还有社会公平层面的“妨害机会均等、资源咖多吃多占”。

在这一点上,被网友吐槽“现在演啥都一样”的张译无疑是典型。客观上看,这一评价不算公允,但确实代表了相当程度的群众意见。

这个《士兵突击》《我的团长我的团》中走出的国民演员,过往标签是朴实真诚接地气,现在却变成了主旋律流水线上的“苦情轴男”[2]:始终鬓角斑白,永远薄唇紧闭,一直负重前行。除了少数角色还能供他探索一点复杂性,大部分派给他的类型,都是不同年代背景、类似职业身份、相近人物性格的表演公式。

《狂飙》中张译饰演的安欣

为了避免在“自我重复”中过度消耗,年初凭借《三大队》二封华表影帝的张译,在领奖台上当众宣布息影一段时间。无独有偶,雷佳音近日接受媒体采访时也表示,早就意识到了“作品霸屏”的问题,因此有小半年没拍新戏,年内播的均是存货。

当局者都这么“听劝”,既体现了自知之明,也实属无奈之举。

然而,银幕上只剩下这么几个选项,并不是所剩选项的问题。中年戏骨阶段性霸屏的表象背后,其实隐含着影视产业的一场结构性危机,而霸屏现象不是形成危机的原因,恰恰是危机造成的结果。

01. 霸屏的戏骨

雷佳音既是这批少壮派戏骨的代表,也是业内S级影视项目的风向标。

盘点他近年的代表作,除去已经播出的《人世间》《热辣滚烫》《长安的荔枝》等爆款,后续还有冯小刚导演的电影《抓特务》、张艺谋导演的电影《惊蛰无声》、陈可辛导演的电影《酱园弄·下》和曹盾导演的电影《敦煌英雄》等,可谓存在感拉满。

雷佳音现在火得发烫

先说结论,雷佳音是个很职业也很敬业的演员,仅仅因为片约多就被吐槽,未免流于“只许鲜肉放火,不许戏骨点灯”的双标。这个道理,放在张译、黄渤、于和伟等人身上也一样。

首先,密集接戏,本身就考验演员对不同角色的诠释。如果真是“演啥都一样”的水平,一定会被市场淘汰。

仍以雷佳音为例,从《我的前半生》里可怜可恨的负心汉,到《长安十二时辰》里侠肝义胆的老兵,从《人世间》里平凡坚韧的工人子弟,到《超时空同居》里呆萌纯良的宅男,他均能演出差异。甚至在名噪一时的女性电影《热辣滚烫》里,他都能通过演一个健身私教,把底层渣男的烟火气和迷惑性表现得淋漓尽致。

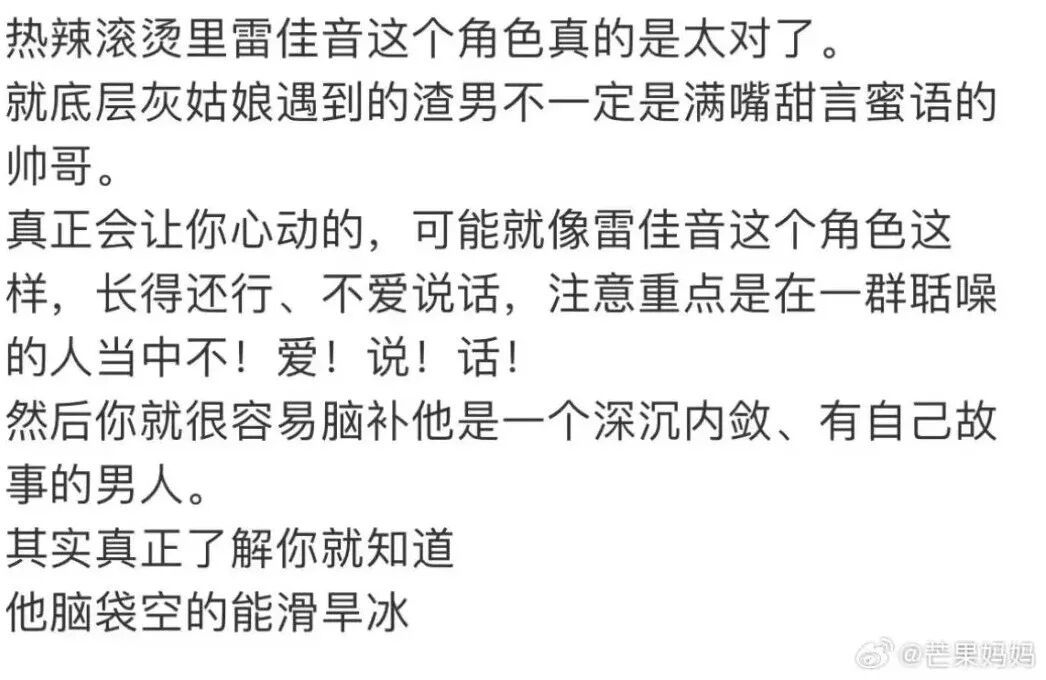

网友锐评《热辣滚烫》里雷佳音的角色塑造

相对于那些只能本色出演校园偶像剧的哥哥,雷佳音横跨喜剧、悲剧、正剧的不同类型,既能承接主旋律与古装剧,又可出任年代戏与女性题材,诠释形象十分多元,表演路子非常广阔。

其次,职业演员出演影视剧属于本职工作,一个演员可以因为挣快钱被质疑,但不应该因为兢兢业业被诟病。

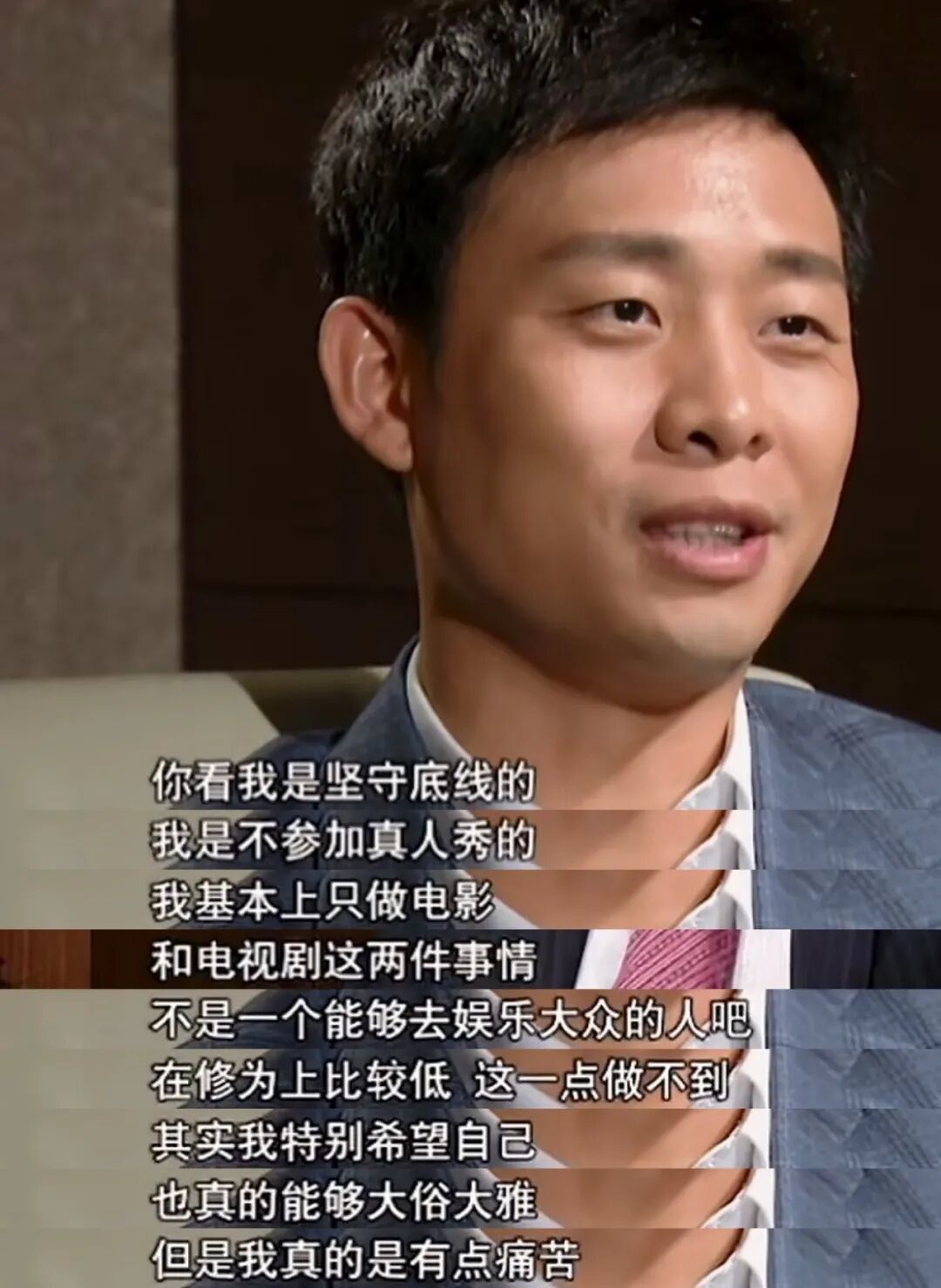

这批实力派卷王除了沈腾,其余很少上综艺,基本是靠作品和观众见面。张译在2016年接受曹可凡专访时,就提到自己从来不上综艺,给钱再多也不去,因此在演员中挣钱很少。曹可凡听后专门提示“真人秀赚钱很多的,都可以上千万”,张译笑着回答:“对啊,我推过好几个的,觉得自己不适合[3]。”

张译不愿不上综艺

最后,认为霸屏演员多吃多占,是典型的计划经济思维,不明白机会是可以创造的,而不是只能平均分配。

其他演员是否有足够多的就业机会,归根结底是靠做大蛋糕,而不是靠零和博弈,彷佛有人下去才能有人上来。

其实在雷佳音们之前,集中使用当红演员是一个再正常不过的行业惯例。如00世代-10世代前期的孙红雷、2009年-2014年的黄海波(已涉案)、2013-2018年的吴秀波(已涉案),以及2003年之后的邓超。这批演员赶上各自的事业大年,人均影、视、综三栖,也为观众奉献了一批脍炙人口的作品。

《征服》之后,如日中天的孙红雷

那么问题来了,为什么当时大家不觉得孙红雷们霸屏?原因在于,同时代还有更多其他类型的艺人和作品,整体性的供给更加充足,也更加多元。

比如在历史正剧、革命大剧之外,还有以《蜗居》《天道》《大宋提刑官》为代表的现实题材;在本土题材之外,还有琳琅满目的台湾偶像剧与香港TVB;在国产内容之外,韩国影视还能随脚出入,好莱坞大片也没有动辄得咎;即便看腻了这些,域外的偶像团体、流行音乐也能包罗一方热点,形成有效的观看调剂。

内容品类与娱乐属性的多样性,足以稀释几个职业演员的当红一时,不至于在大众心中形成刷屏效果。

影视行业所谓的寒冬,其实不是内容品质的寒冬,而是产业环境的寒冬。换句话说,任何时候都会涌现好作品,只是因为上游供给收缩,才显得下游内容同质。好比以前有100部剧,现在只有10部,就显得翻来覆去都是头部那几个人。

对此,产业前端的新剧拍摄数据和产业后端的获准发行数据均能从旁佐证。

2025年第一季度,国产长剧开机数量仅25部,过往三年同比分别是53部、26部和55部[4]。2024年共开机长剧213部,全年维度亦有9%的降幅。与此同时,广电总局颁发发行许可证的数量也连续三年下跌,2022年尚有160部,2023年降至156部,2024年降至115部。

115部什么概念?在十年前的2014年,同期数字是429部[5]。

今年4月,靠多档综艺暂时栖身的演员刘涛,就在一次直播中大吐苦水,回应自己好久不拍戏,是因为新项目经常聊着聊着就没了:剧本、阵容、场地都谈好,可一到关键环节,不是剧组资金链断裂,就是投资方突然撤资,或是导演被人截胡——“现在接戏就像追公交车,眼看着要上了,司机一脚油门又开走了。”

连昔日“大女主”都吃不上肉,腰部演员自然是喝不上汤。但这并非是某几个人抢了其他人的蛋糕,而是行业整体的机会在急剧缩减。

桌子上的菜一旦少了,就会显得菜品单一。

02. 逆袭的良币

相比小鲜肉霸屏,戏骨上桌其实是个新现象,在影视产业的寒冬之际,少数实力派演员却意外迎来春天。结合几位演员的自身属性,原因可归结为以下几点。

其一,配适度高。雷佳音、张译、黄渤等人都不是狭义上“靠脸吃饭”的类型,而这恰恰导致他们能演的角色很多。

选角上的高配适度,类似小品《主角与配角》中朱时茂对陈佩斯的形容:“像你这样的形象,小偷小摸啊,不法商贩啊,地痞流氓啊,不用演,往那一戳就行了。”虽然话说得比较损,但也凸显了陈佩斯的戏台格外宽广。

陈佩斯、朱时茂小品《主角与配角》

其二:风险性低。无论是客观条件,还是主观意愿,戏骨们生活作风出状况的概率都低于流量明星,塌房风险可防可控。

当然,也正因为实力派不是靠脸吃饭的,没有发展出相应的粉圈后援,比较容易成为网络“软柿子”。反观某些小鲜肉,毫无演技可言,却凭借流量优势包揽片约,活跃在各种现场,也未见审美疲劳的相关舆论。

其三:业务性强。对投资方来说,偶像、古偶剧可以让流量咖来演,但拍一些利于口碑效应的精品内容,还是得找各个年龄层的职业演员压阵。

类似《繁花》必须得有胡歌、游本昌,《漫长的季节》必须得拉来范伟、秦昊,《狂飙》必须得用张译、张颂文。而且相对于老艺术家的人均戏骨,中青年实力派较为稀缺,因此更容易被行业资本集中使用。

集中使用或许会引发公平讨论,但在任何一个行业,损害公平的都是拼背景、走捷径的关系户,而非自力更生、竞争上岗的实力派。

至于“戏骨垄断资源”的说法,更是彻头彻尾的伪命题,事实是流量咖才能吸金,艺术家只能挨饿,那些一天挣208万、60秒视频报价53万、650元不够一日三餐的明星网红,没有一个属于真正的演员。在劣币驱逐良币的风气下,戏骨们的能力与收益、内涵与人气、作品与境遇,却经常出现倒挂。

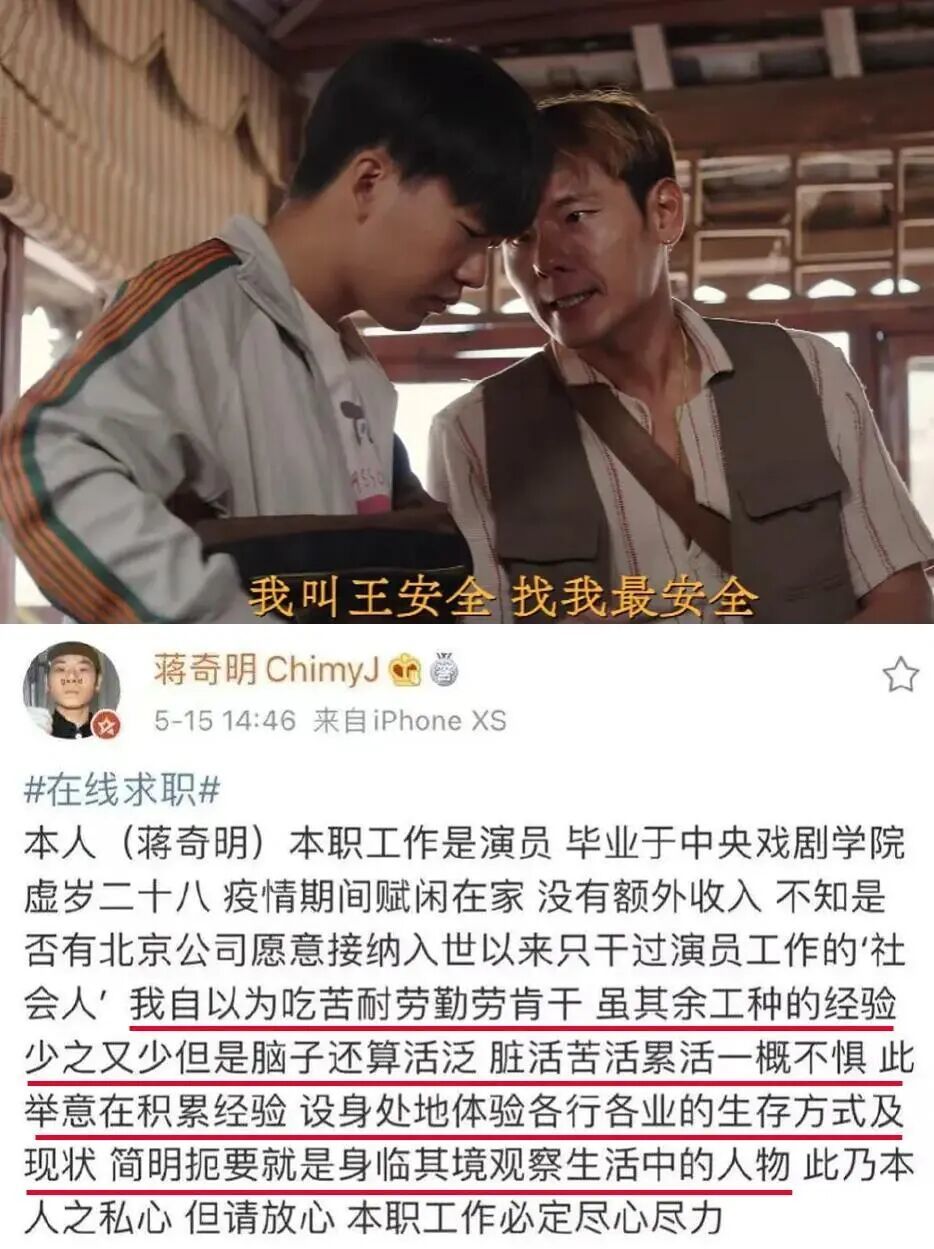

2020年5月,微博在线求职的蒋奇明

有无钱可赚的。

蒋奇明如今已是青年演技派的代表,但在疫情导致话剧停摆的几年前,他拮据到在微博毛遂自荐“能演戏,也能搬砖,可当服务员”。蒋奇明后来在电影《负负得正》里饰演了一个罗森便利店的店员,正是他那一时期的真实写照。

有无戏可演的。

张颂文早年因外形不够出挑,三年被800多个剧组拒绝,有导演直言他当不了演员,并嘲讽其为“侏儒”、“猿人”。而张颂文的圈内好友周一围,也在一次陪同面试时被选角导演调侃“香肠嘴”。

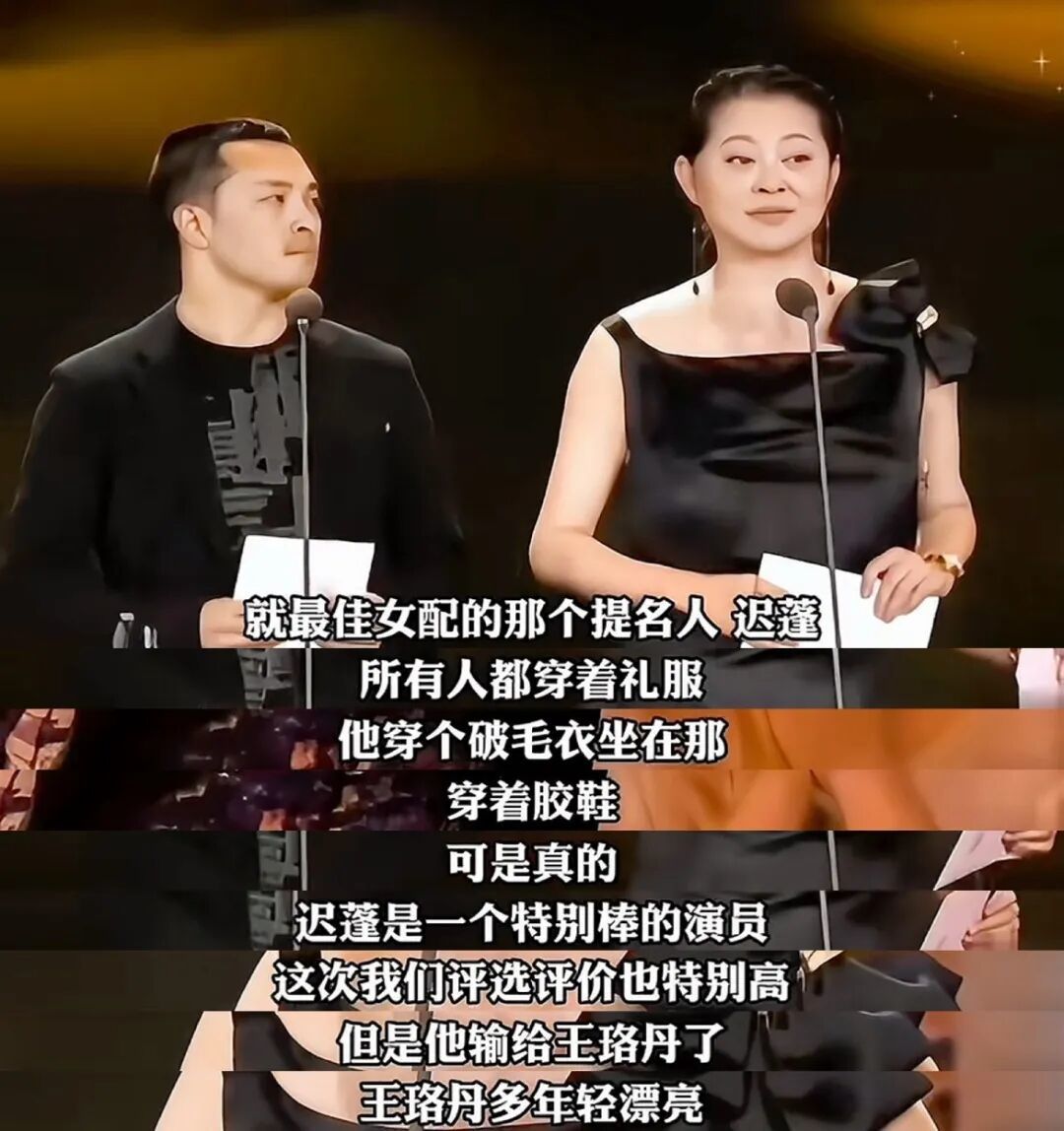

有无奖可获的。

2013年的金鸡奖,昔日的央视主持倪萍就在颁奖时为《百鸟朝凤》的两位演员鸣不平,称陶泽如与迟蓬票数再高也只能坐在台下陪跑,可能永远拿不到奖,现实就是这么残酷,不看演技看颜值,不重能力重资源。

倪萍在第29届金鸡奖颁奖现场的开炮

有无路可走的。

伊能静曾在访谈中提到,秦昊刚和她结婚的时候钱很少,想去接一些纯消耗的快钱,是她劝阻秦昊宁缺毋滥——“如果你跟我在一起,你去演更烂的东西,那表示我是一个很烂的女人,你不用担心,时代会等到你。”

而时代最终能等来秦昊们,让艺术家也喝上一口热汤,除了前面提到的演员自身禀赋,更离不开时代背景的变化。在此,可细分为阶段性因素、趋势性因素和周期性因素。

阶段性因素,是大量电影演员在疫情时期转拍网剧,毕竟观影需要线下聚集,但剧集可以线上播出。在特殊时期,拍剧拓宽了电影乃至话剧演员的选项。

趋势性因素,是接管行业话语权的视频网站已经过了野蛮生长的阶段,要做精品内容吸引付费用户,因此要全面提升产品质量,而戏骨的回归正是应有之义。

相比前两点,周期性因素在此构成了更重要的背景,即蔓延在影视产业的不确定性。

不确定性的来源,一是各式各样的题材限令——如2016年的限韩、2018年的限古装、限穿越、限正史虚构比例、2019年的限集数、2021年的限耽改、严控涉案血腥等;二是层出不穷的艺人塌房——包括出轨、涉案、不当言论和被写小作文。

据娱乐资本论统计,仅在2015年-2022年杀青的国产剧中,积压项目就多达111部,其中76%受制于一刀切式的题材限令,24%受困于无法预测的艺人塌房。在全部的积压项目中,投资最高的36部成本就多达90.71亿元,剩余项目按照单部1-1.5亿元计算,总成本也在165.71-203.21亿元之间[6]。

投资4亿的《风起大漠》(原名《霍去病传奇》),积压已达8年

考虑到市场现状,广电总局于8月出台了《进一步丰富电视大屏内容、促进广电视听内容供给的若干举措》,这一被坊间称为“广电21条”的文件,包含多项政策松绑的利好举措:如取消40集的集数限制、取消季播剧长达一年的排播间隔、放开限古令、缩短审查周期、优化协审机制、试行边审边播等等。

而在“加强相关法律法规制度建设”一节,后续也将出台问题艺人分级分类处理机制,更改一刀切的做法,建立更为科学、理性的应对标准,为集体创作的潜在风险减负降压[7]。

这里我们稍作总结:在政策红利释放前的上个周期,由于题材限令(事)和艺人塌房(人)叠加的不确定性,导致了大量项目积压,资本回收困难。在此背景之下,基本功和裤腰带同样扎实的中年戏骨,就成了为数不多的安全选项,对其的重复使用,反映了行业试错空间的狭窄。

当然了,总体上看,小鲜肉们只要不塌房,楼能一直加盖;而像廖凡、段奕宏、夏雨、王景春这类国际影帝,其实一年到头接不到几趟活儿。在我们的产业结构中,适合良币的项目从来是供不应求。

在此一环,黄轩就是一个不够幸运的例子。

2017年本是他的事业大年,接连主演了第五代导演的《芳华》和《妖猫传》,但后面接到的都是豆瓣不到4分的浮夸现代剧,直到几年后出演《山海情》,才把羽毛上沾染的灰尘抖落干净。

03. 偏安的结构

《F1:狂飙飞车》上映后,不少网友发现:年龄60+的布拉德·皮特依旧是“叔圈顶流”,反观我们的男演员,则呈现两极分化的态势:有颜值的没演技,有演技的没颜值。又性感又能扛戏的男明星,只能从二十年前的港片里找。

现年61岁的布拉德·皮特是偶像派兼实力派的典范

兼顾演技路线与偶像气质的正面范式,除了老港片和好莱坞,还有首尔忠武路。

韩国影坛也不存在“满屏尽是雷佳音”式的倦怠,是因为它在各个年龄层、各个类型框架、各个观众选择范畴,都做到了供给充足:

硬朗刚健,有张东健、李秉宪;

温润柔和,有元彬、朱智勋;

英俊潇洒,有宋承宪、赵寅成;

忧郁清冷,有郑雨盛、朱镇模;

桀骜不群,有河正宇、李政宰。

而在上述之外,更有被称为“忠武路三驾马车”的宋康昊、崔岷植和薛景求,以及一批观众可能叫不上名字的“猥琐大叔”。如果颜值和实力不可得兼,韩国电影宁要会演戏的“糟老头”,也不要纯耍帅的“小白脸”。

在影视产业化程度较高的美韩,这种遴选演员的倾向不是在践行反向外貌歧视,而是在坚守影视表演的专业门槛:即从会演戏的人里挑长得好看的,而不是从长得好看的人里挑会演戏的——毕竟前者那叫出类拔萃,后者不过是在瘸子里挑将军。

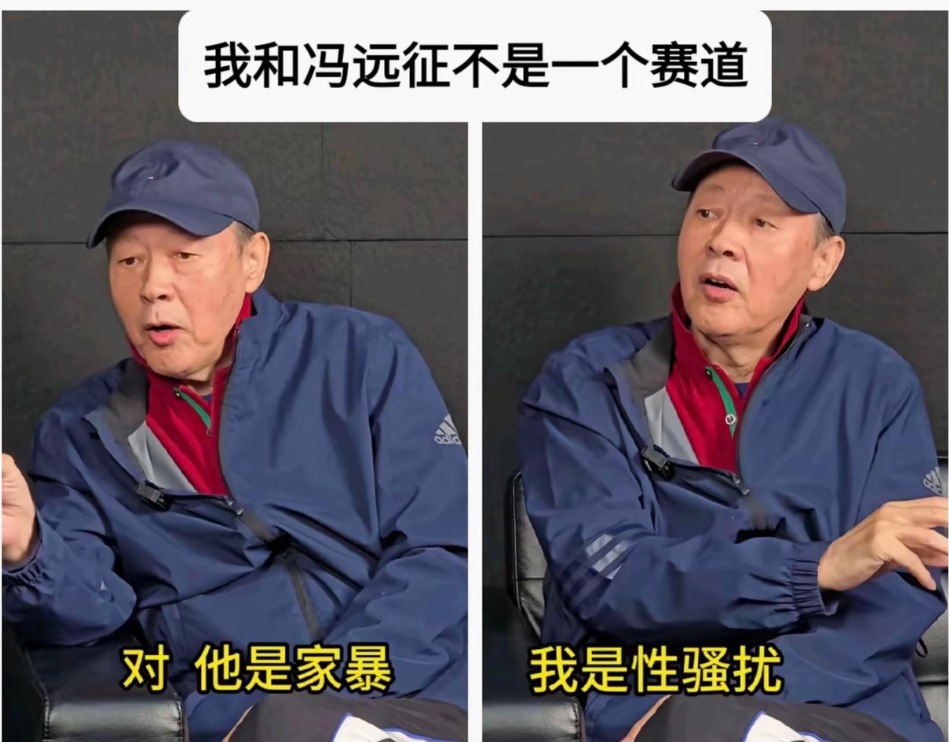

但话又说回来,比不拘一格降人才更重要的,是有没有合适的项目让他们吃饱吃好。国内中生代的陈坤、黄轩、朱亚文,都是既有模样又会演戏,但在内娱,他们未必能像好莱坞影星一样吃好;至于“特殊赛道”上的侯天来、冯远征、富大龙们,甚至未必能够吃饱。

以“学外语”著称的国家一级演员侯天来

这里我们就能回答那个关键问题——为什么国内各个年龄段的好演员,经常吃了上顿没下顿,为什么资本会更愿意去拍适合小鲜肉的项目,而不是给戏骨们提供施展拳脚的机会?

原因主要有三点。

一看市场需要,现阶段的主流观众,就是爱看仙侠、穿越、宫斗、霸总和甜宠,《大明王朝1566》《投名状》《一九四二》放今天照样曲高和寡,赔钱赚吆喝;

二看商业模式,对资本来说,适合小鲜肉的项目恰好是内容制作的简单模式,成熟稳定可复制,只要主演确定了,编剧、导演换谁都一样;

三看风险考量,与之相对,凡是适合戏骨的项目,都是内容制作的复杂模式,从剧本到主创,都需要精挑细选,而且内容做得越好越认真,可能越有风险。

所以如果你是资本,你怎么选?

正是以上几点原因,导致国产剧的类型选择和人才培养,长期陷入一种简单模式的路径依赖。为什么我们总是需要那么好看的演员?因为一部剧的卖点往往就是主演那张脸,化用一句网络流行语——这就叫剧本基础,颜值担当就不基础。

众所周知,小鲜肉受限于自身的形象气质和人文底蕴,很难驾驭更复杂、更深刻、更严肃的类型,只能在偶像、古偶剧的舒适区如鱼得水。于是,资本便集中打造专供偶像派的配套设施,并在一定阶段内偏安此道。

这种路径依赖表面上很稳定,实质上很脆弱,在“广电21条”之前的内容周期,它就被接踵而来的题材限令和艺人塌房给打破了:由“看脸下菜碟”主导的选材,令中青年戏骨库存不多;而批量生产的小鲜肉,却受阻于不可抗力,无法立时上架。这一疏一堵之间,就形成了戏骨霸屏的“堰塞湖”。

换句话说,戏骨霸屏虽由非市场的因素导致,但也暴露了国内影视产业的结构性问题:即一方面进入了市场化,另一方面市场化程度又不高,没有真正确立影、视、综、偶等细分领域的门槛,而是与颜值经济、粉丝经济、流量经济深度绑定,混淆专业标准,任由赢家通吃。

一个练习生出身的偶像,因为颜值高、粉丝多、人气旺,就可以在音乐、综艺、剧集和电影间任意玩票,这种情况在韩国基本不可能发生。哪怕是最当红的团体成员,也不可能获准出演奉俊昊或朴赞郁的电影,因为韩国不是流量市场,而是细分市场,不专业的跨界不光行业抵制,观众也不认[8]。

而在我们这里,比偶像滥竽充数更不专业的行为,是吸纳毫无经验的素人网红。近年经常有这类新闻,某素人意外火上网,于正看到后立刻将其签下做演员。如此一来,演艺圈的门槛就要彻底踏平了——内行的科班毕业、理论深耕、话剧深造,不如外行轻轻松松靠脸上位。

张译在平遥电影节上的发言

2020年10月,在平遥电影节担任评委的张译,就直言不讳地指出了这种鸠占鹊巢的现象,称职业演员不是长得好看就可以。

张译说得没错,但刨除个体的投机现象,行业资本过往偏安于“内容制作的简单模式”,本质还是因为“内容制作的复杂模式”遍布雷点暗坑。之所以打造专供于小鲜肉的生产线,而不是一砖一瓦建立专业细分市场,并非是平台和创作者天生懒惰或惧怕困难,而是有些地方已经没了路,有些路上已经没人能走。

在这一点上,孙红雷就远比雷佳音、张译们幸运。他年轻的时候可以拍《征服》式的警匪剧,拍《潜伏》式的谍战剧,拍《人间正道是沧桑》式的历史剧,其中的主要人物,无论是正派还是反派,编剧都有足够宽的笔触可以行文,演员都有足够多的空间可以尝试。

但在今天,越来越多的影视剧被扣上“屁股歪了”、“夹带私货”、“三观不正”的帽子,越来越多的角色被纠结于人设是否“正确”,越来越多的情节被拿着放大镜比对是否遵循刻板印象,甚至在一部分观众那里:反派不能比正派出彩,不能超纲中学课本,不能拍出“我不知道”的内容,否则就统统要挑刺。

这从某个层面其实也解释了,为什么张译等人如今的银幕形象会加速同质,它表面上看是题材趋同的问题,实际上涉及了更深层的剧作内核——因为只有“高大全”的脸谱化叙事,才最为安全,最为稳妥,最不容易出错,最能满足热衷在网络发言、但未必充钱买票的最大公约数。

但与此同时,它离艺术又最远,离说教又最近,最难成为传世经典,最容易令观众倦怠疲惫。

04. 尾声

正如前文提到的那样,任何时候都会涌现好作品,区别只是题材宽与窄、数量多和少。

在今天,最容易打造精品的赛道其实是主旋律,比如《人民的名义》《山海情》《觉醒年代》以及今年的《南京照相馆》。这些作品好在两点,一是能令绝大多数网友感到满意,二是能兼具一定的内容深度。而这种走钢丝式的成功背后,既有赖于主创的功力,又仰仗于数量较少,可以特事特办。

经历了注水剧与小鲜肉的观众,很容易满足现阶段国产剧的纠偏成果,毕竟此前的阈值已被严重拉低,如今至少都是戏骨们在演。

当主旋律与戏骨一同上桌,还会给人造成一种错觉:仿佛那些年国产剧之所以不行,是因为主旋律少,只有主旋律才能给好演员机会。可问题在于,像《建国大业》《觉醒年代》这类高质量的主旋律,往往一两年甚至更长时间才能攒局拍一部,它属于行业的特殊供给,而不是常规选项,无法从数量上填补市场的需要。

《建国大业》片场的姜文和陈道明

其实在主旋律之外,能提供给雷佳音、张译的常规类型有很多,适合他们的角色,也不止近年屈指可数的那几种。关键是,这些蛋糕能不能做出来?要改善某几个演员霸屏的局面,靠的是表达更多元、内涵更丰富、思想更深刻的题材和剧本可以应拍尽拍,应放尽放。

影视行业和社会的其他行业一样,归根结底要做大蛋糕,增加内容品类和人才供给,如果不能创造增量,余粮就注定会有不够吃的一天。

参考资料

[1] 四大名著将迎全新翻拍,影视巨头各担重任,影视全版权

[2] 张译为什么必须息影,潜水鱼X

[3] 小眼看世界-张译专访,可凡倾听

[4] 一季度长剧集开机数量锐减,咋整,影视独舌

[5] 中腰部长剧陷“困境”!长视频升级微短剧战略,CMNC

[6] 新政松绑?111部积压剧迎来春天丨203亿投资全盘点,娱乐资本论

[7] 广电21条新规和四个人,河豚影视档案

[8] 登堂入室——韩国电影十年,反派影评

作者:鲁舒天