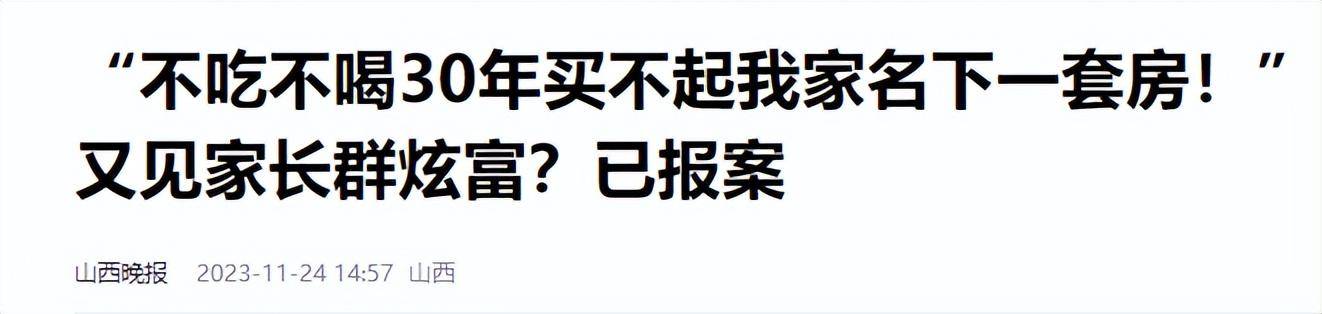

新型炫富在家长群中兴起,不晒房不晒车不晒家底,却更叫老师头疼

还记得吗?当初家里的手机里那个家长群,多省事儿!老师通知、孩子作业,一目了然,高效得不得了。

可谁曾想,不知道从哪天起,这个本来服务孩子的群,就悄悄变了味儿,成了某些家长的“T台秀”现场,那些本该简单明了的信息,被各种“表演”和“攀比”淹没,让人越来越觉得不是味儿。

当初有多高效,如今就有多“跑偏”

刚有家长群那会儿,真觉得是科技改变生活,老师发个通知,布置个作业,家长有啥疑问,群里问一声,齐活儿!省得一个个打电话,或者眼巴巴等孩子回家传话。

那时候的群,干净,纯粹,就是个围着孩子转的“学习小组”,方便,高效,没半点儿毛病。

可后来呢?画风说变就变,明明是讨论孩子功课、学校活动的地儿,却渐渐弥漫起一股子说不清道不明的“凡尔赛”气息。

一开始可能还只是暗戳戳地秀,后来胆子越来越大,越来越直接,好像不在群里露一手,就对不起这个群似的。

不比豪车比“内涵”,这攀比换了新马甲

以前那种赤裸裸晒豪车方向盘、晒大别墅钥匙串的,虽然俗是俗了点,但也算“勇夫”,直来直去,不藏着掖着。

现在这股子“攀比风”可学精了,人家不跟你玩硬的,开始拼“软实力”,那花样翻新的,有时候真让人看得哭笑不得,甚至有点儿堵心。

你比如说吧,那英语交流,我们都是土生土长的中国人,孩子在学校也规规矩矩学汉语。

突然间群里几个家长就开始飙英文了,你一句我一句,字正腔圆的,不知道的还以为误入了哪个跨国公司的晨会。

你说你要是讨论孩子英语学习方法,夹杂几个专业词汇,那也就算了,大家都能理解。

可偏不,就是日常聊天,鸡毛蒜皮的事儿,也非得中英夹杂,甚至甩出大段全英文。

这让其他家长怎么看?懂英文的可能心里嘀咕一句“至于吗?”,不懂的更是两眼一抹黑,云里雾里,心里能舒服吗?

好像谁不说几句洋文,就显得特别土,跟不上时代似的,老师估计也头疼,寻思这群到底是干啥的?教学研讨还是国际论坛?

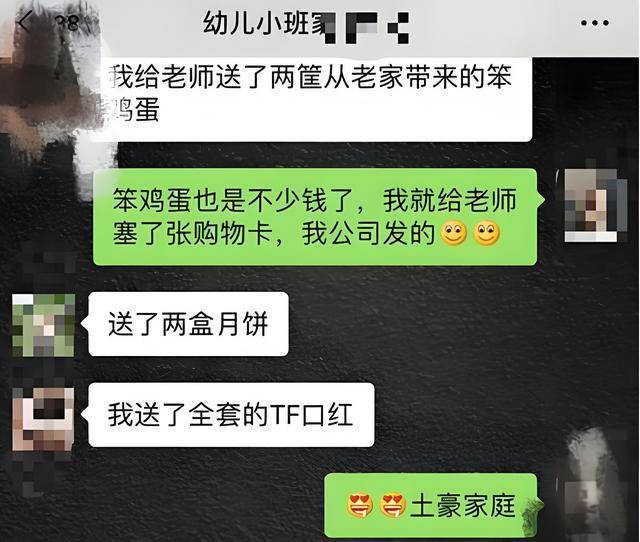

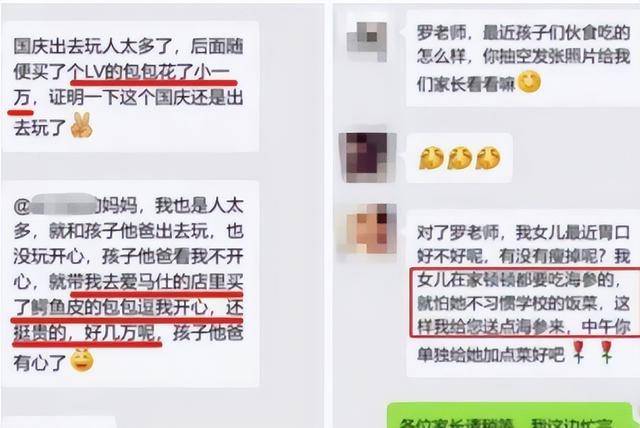

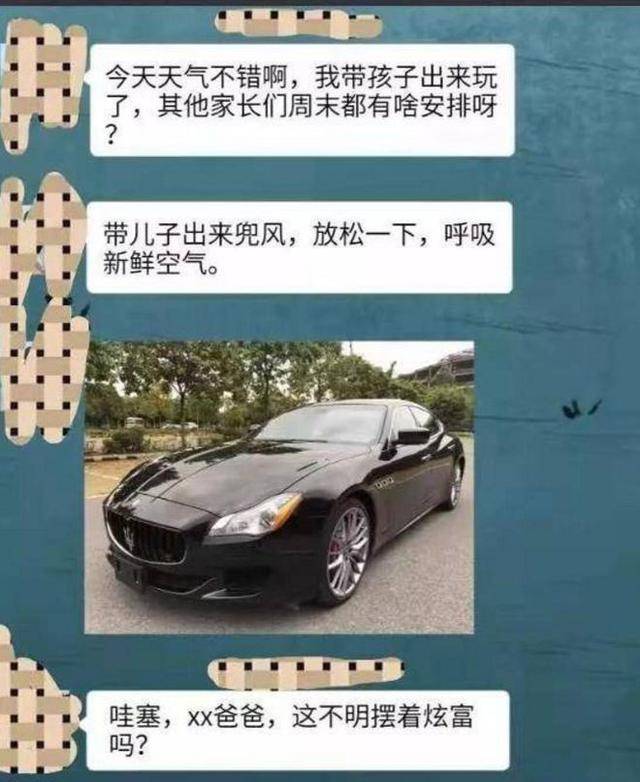

还有那种“不经意”间露富的,老师三令五申,群里不许多闲聊,有事儿说事儿,可总有那么几位,特别热衷于分享“生活点滴”。

今天发个自家院子里的玫瑰开得多娇艳,背景里“哎呀不小心”就露出一角碧蓝的私家泳池。

明天晒个孩子专心吃饭的照片,那小餐盘里可不是青菜米饭,而是啥澳洲龙虾、进口小牛排,完了还得轻描淡写补一句:“唉,孩子肠胃弱,学校的大锅饭怕是吃不惯,只能当妈的辛苦点自己单做。”

那股子优越感,隔着屏幕都能呛人一脸。

更有甚者,还真有家长一本正经地提出来,要不要给孩子自带海参鲍鱼,让老师中午帮忙热一下给孩子加餐。这话一出,让其他普通家庭的家长怎么想?孩子在学校,粗茶淡饭也是集体生活的一部分,你这么一搞,不是明摆着说自家孩子金贵,跟别人不一样,不能“同甘共苦”嘛!

信息来源:《山西晚报》

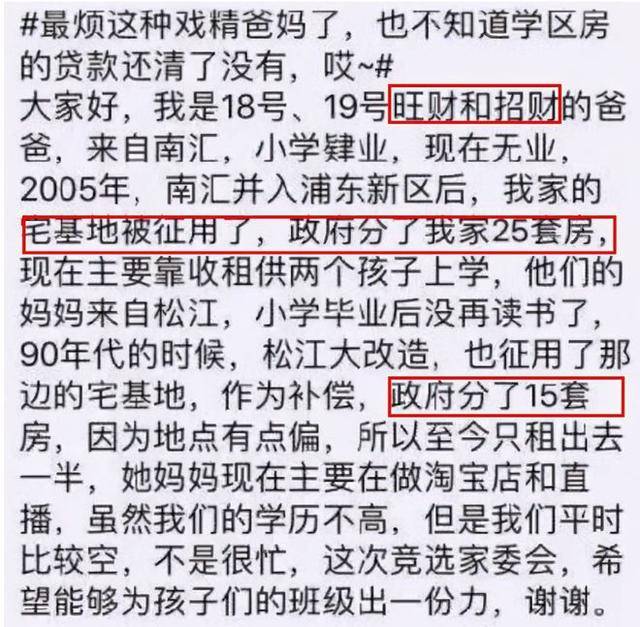

学历资源大放送,家委会竞选变“职场PUA”

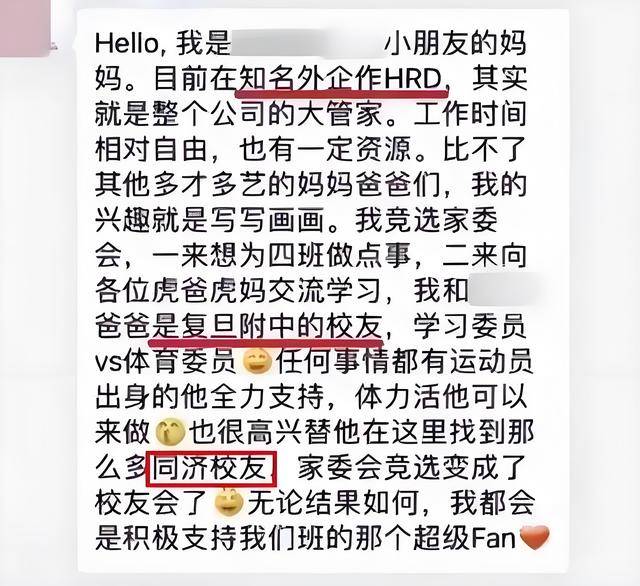

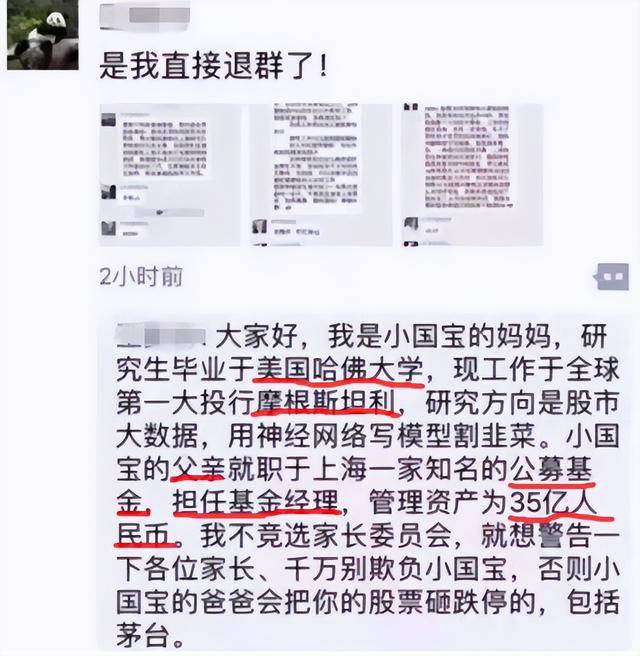

要说最厉害的,还得数那种“学历凡尔赛”。尤其到了幼儿园或者小学评选个什么家委会成员的时候,那简直就成了某些家长的“个人简历巡回发布会”。

本来嘛,家委会就是热心家长,出时间出精力,帮老师分担点班级里的杂事碎事,大家聊聊自己能为班级做点啥,有啥资源能帮上忙,朴朴实实,挺接地气的。

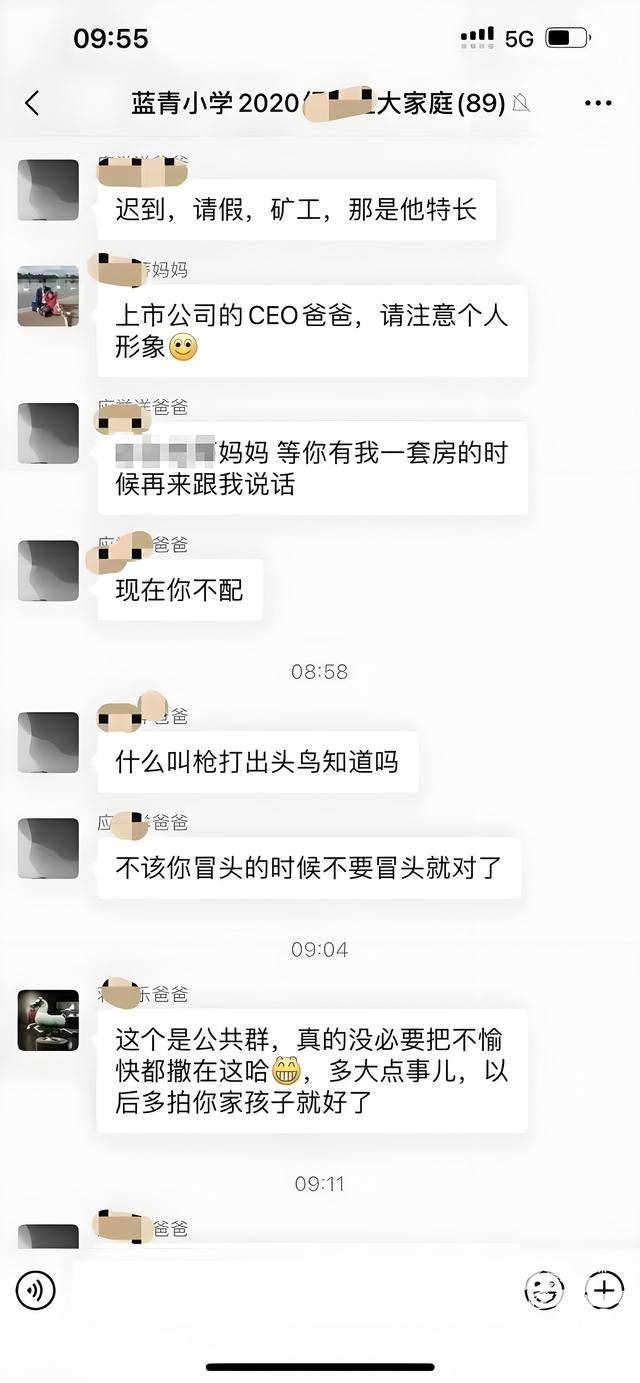

可偏偏有人不这么想,非要把自己的教育背景、工作单位、社会资源一股脑儿全抖落出来,生怕别人不知道他有多“牛”。

什么“本人不才,毕业于XX常春藤名校,现就职于全球五百强某某知名外企,担任XX大区总监”,或者“我跟那位李同学的爸爸是XX名校的校友,当年还是一个社团的呢,关系铁得很!”

几句话下来,把自己和孩子都包装得金光闪闪,跟开了十级美颜滤镜似的。

好像这选的不是热心家长,而是比谁的圈子更高级,谁的履历更亮眼,谁能给老师“贡献”更多资源,这哪是选家委会,分明是“实力爹妈”竞技场啊!

“戏精”家长一台戏,背后心思谁能懂?

你说这些家长,费尽心思在群里“表演”,到底图个啥呢?

我们这些当爹妈的,谁不希望自己孩子好?谁不希望孩子在学校被老师同学待见?掰开揉碎了分析,这背后藏着的心思,其实也挺复杂的,不外乎那么几样。

一种啊,可能真是骨子里就带点儿小虚荣,喜欢被人关注,特别享受那种被人羡慕、被人捧着的感觉。无论在什么场合,总想成为聚光灯下的焦点,家长群人多,正好给他提供了绝佳的舞台。

这种人,年轻时候可能就爱攀比这攀比那,现在当了家长,这老习惯也一时半会儿改不了,换个阵地继续“发光发热”。

再一种呢,恐怕就是那份沉甸甸的“父爱母爱”有点儿用错了地方,使偏了劲儿。

他们觉得,自己在群里表现得“强势”一点,有实力一点,别人就不敢轻易小瞧自家孩子,甚至不敢欺负自家孩子。

或者呢,是想让老师觉得自己家里有背景、有能耐,老师就会对自家孩子高看一眼,多照顾几分,这种想法,说实话,挺幼稚的。

老师是干啥的?教书育人的,天天跟孩子打交道,形形色色的家长也见得多了,人家心里跟明镜儿似的,什么都明白。

你越是这么咋咋呼呼,老师可能越觉得你这家长事儿多,不好打交道,反而会下意识地跟你家孩子保持点儿安全距离,生怕一不小心惹上什么麻烦。

还有就是一种弥漫开来的焦虑感在暗中作祟。

现在这社会,竞争压力多大啊,鸡娃都快成标配了,这股压力早就从职场传导到孩子的教育上了。

家长们生怕自家孩子输在起跑线上,总想给孩子最好的,一点儿亏都不能吃。

当看到群里别人家的孩子多“优秀”,别的家长多“有资源”时,自己也坐不住了,也想跳出来证明自己不差,能给孩子提供同样甚至更好的资源和环境。

这种焦虑,可以理解,谁不焦虑啊?但通过在群里炫耀的方式来缓解,不仅没啥用,反而只会加剧大家的集体焦虑,让这家长群更乌烟瘴气。

信息来源:《红网》

孩子面前演“孔雀”,不如踏实做榜样

其实啊,这种“新型攀比”,包裹着一层“我是为你好”或者“我就是这么优秀”的外衣,比以前那种直接晒房晒车的,更让人觉得膈应。

因为它让你明知道不对劲儿,还不好直接戳破,否则倒显得你小气、你嫉妒、你见不得人好似的。

但这种歪风邪气对孩子的影响,那可是实实在在的坏,一点儿不含糊。

家长是孩子的第一任老师,也是孩子最直接的模仿对象。

我们在群里的一言一行,孩子可能当时看不到,但这种争强好胜的心态和扭曲的价值观,却会像空气一样,潜移默化地影响着他们。

你天天琢磨着怎么在群里压别人一头,怎么显得比别人更强,孩子耳濡目染学到的可能就是势利和虚荣,而不是真本事。

将来孩子也变得爱攀比,爱炫耀,这对他的健康成长、他的人际交往,能有半点好处吗?

我们辛辛苦苦培养孩子,是希望他们有正确的三观,成为一个踏踏实实、心地善良、有真才实学的人,而不是一个只会开屏炫耀、内心空虚的“小孔雀”。

而且,这种没完没了的“凡尔赛”行为,也特别容易让其他家长对你和你的孩子产生反感,人心都是肉长的,谁也不喜欢被人天天这么有意无意地刺激、碾压。

久而久之,其他家长可能会在背后悄悄叮嘱自己孩子:“离那个谁家的孩子稍微远一点儿,他爸/妈在群里太能显摆了,怪得很。”

这不是人为地给孩子在学校的正常社交制造障碍吗?何苦来哉!

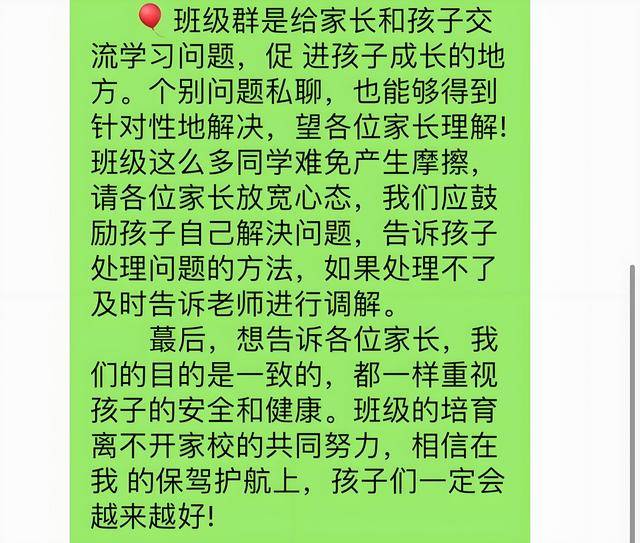

所以啊,这家长群,还是得想办法让它回归最初的本源。

老师呢,也确实辛苦,除了日常发布信息,也得多费点心思,适当地引导一下群里的风气,对那些明显跑偏的言论,可以巧妙地提醒或者干脆制止。

信息来源:《北晚在线》

我们当家长的呢,更要自觉一点,管好自己的表现欲。

群是沟通的桥梁,不是攀比的擂台,更不是戏精的舞台。

我们的心思,还是应该多放在怎么配合老师教育好自家孩子,怎么给孩子树立一个积极正面的好榜样上。

说到底,孩子将来有没有出息,能不能过得幸福快乐,靠的根本不是咱当爹妈的在家长群里晒了多少张证书、秀了多少句英文、暗示了多少家底。

而是看我们在日常生活中,日积月累地给孩子传递了什么样的品格,塑造了什么样的价值观。

踏踏实实做人,本本分分做事,给孩子一个平和、正向、充满爱的成长环境,比啥都强。这家长群里的“戏”,还是少演点吧,大家都清净,孩子也才能真正受益,不是吗?