本科教育失败了!王树国发言引人深思

如果梁文锋当年选择读博,还会有 DeepSeek 吗?

如果汪滔坚持科研,而不是创业,还会有今天的大疆无人机吗?

福耀科技大学校长王树国近期提出的观点,堪称振聋发聩,引人深思。在我看来,问题的关键并非是否读博,而是我们的本科教育已经出现了严重问题,与社会实际需求严重脱节,亟待改革。

01

本科教育的三大问题

第一,本科教育中通识教育的缺失是一个重要问题。

在目前的高等教育体系中,绝大多数学生在18岁进入大学时,就要开始填报专业,填报往往基于高考分数、父母意愿、社会热度,真正基于“兴趣”与“认知”的极少。

相关调查研究显示:超过70%的大学生对自己所学专业“不够了解或不喜欢”,而毕业后从事本专业工作的比例不到40%。

这背后的根本原因之一,就是通识教育的严重缺失。学生缺乏广泛接触不同领域的机会,也缺乏对“自我”的了解,无法形成独立的判断与兴趣探索。

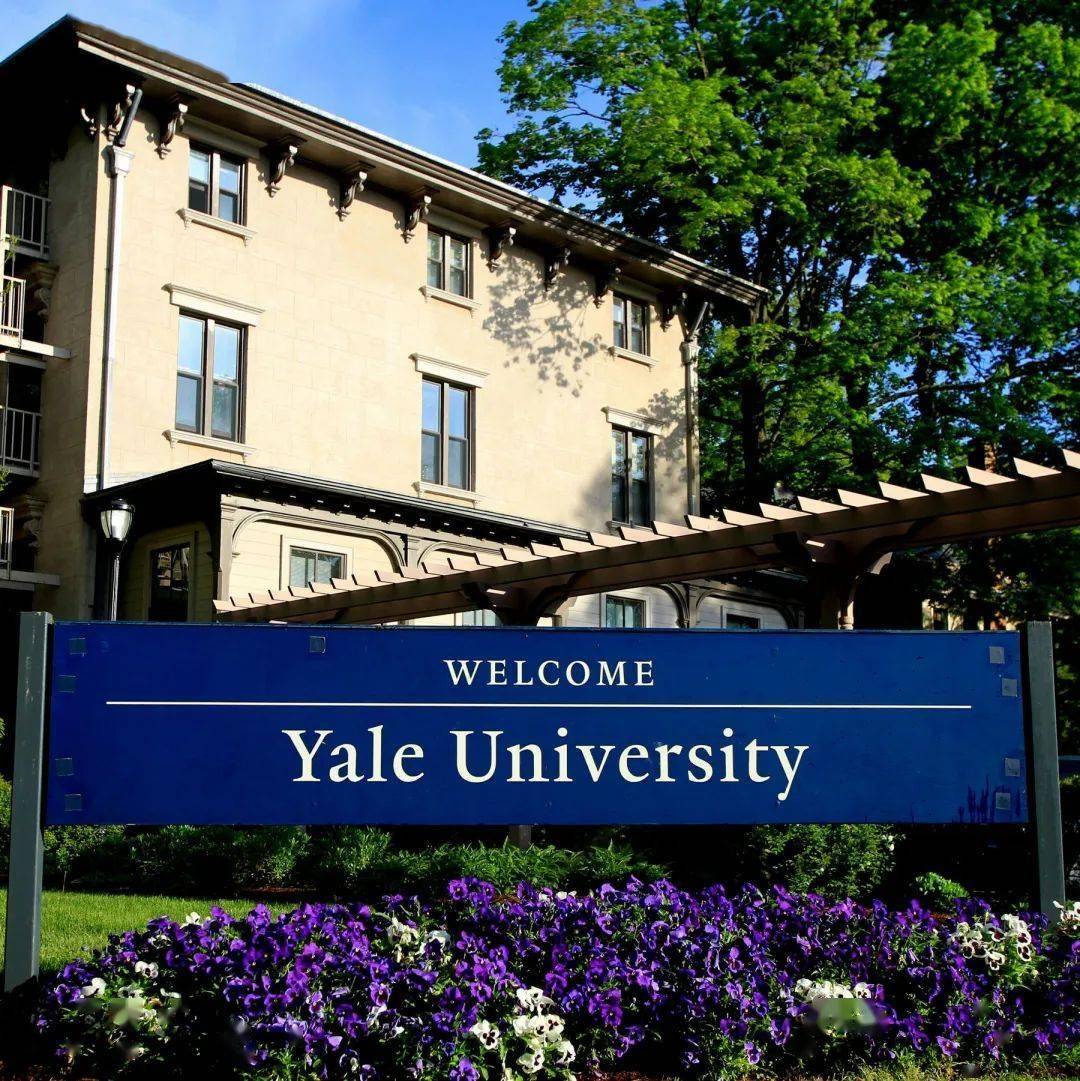

相比之下,耶鲁大学的本科教育模式值得借鉴。

学生在大一大二阶段普遍进行通识学习,不设定具体专业。课程安排横跨人文、科学、社会学、数学等各大领域,到了大三才正式选择专业方向。

甚至连耶鲁大学的校长都曾说:

“如果你在22岁毕业的时候已经成为了某个领域的‘专家’,那说明我们本科教育失败了。”

这句话的背后,是对“找到热爱”与“发展潜能”的充分理解,早早地框定专业方向、催促学生专业化,不一定是教育的成功,反而可能是对个体成长的扼杀。

第二,部分教师缺乏实战经验。

教师是教育的核心力量,但在当前的本科教育中,许多教师缺乏实战经验,导致教学内容沦为纸上谈兵。

他们大多从学校毕业后直接进入学术研究领域,长期从事理论教学。这种背景使得教师在授课时往往只能停留在理论层面,难以将知识与实际应用相结合。学生们在课堂上听到的大多是抽象的概念和公式,却不知道如何在实际工作中运用这些知识。

以工科专业为例,许多课程的教学内容与实际工程实践脱节严重。学生在课堂上学到的知识,在进入企业实习或工作时才发现根本无法直接应用。这种现象不仅影响了学生的学习积极性,也削弱了他们解决实际问题的能力。而真正能够推动社会发展的,正是那些能够将理论知识转化为实际成果的人才。

第三,毕业评价体系存在严重问题。

本科毕业,一篇论文、一个答辩、几门考试,几乎决定了一切。

但这样的标准真的合理吗?

尤其在今天这个“能力导向、问题导向”的时代,用“论文”作为本科毕业的核心指标之一的做法存在诸多弊端。这种重理论轻实践的评价方式,使得学生忽视了实践能力、创新能力和社会责任感的培养。

你看国外有些高校的“Capstone Project”(综合项目)就是一个典范。学生可以用创业计划书、社会实践报告、艺术作品、软件产品等形式替代传统论文,所呈现的是一个学生“综合能力的成果”。

所以,我们为什么不能在中国的大学中设立“学分银行”?

学生在公益服务、产业项目、跨学科竞赛中积累的经验与成果,完全可以纳入毕业评定体系。这不仅是真实世界对学生能力的认可,更是对“全人教育”的尊重。

所以,综上这三大问题如果得不到有效解决,中国的高等教育将难以适应社会发展的需求,难以培养出真正符合时代要求的高素质人才。

02

真正的教育,是帮孩子“找到热爱”

梁文锋打造了DeepSeek的技术奇迹;汪滔创办了改变全球航拍行业的大疆无人机。问题不是他们有没有博士学历,而是他们在恰当的阶段找到了自己的热爱,并有足够的自由与资源去实践它。

但遗憾的是,在中国,大多数学生甚至连“寻找热爱”的机会都没有。

纵观全球视野,我觉得耶鲁大学的教育模式很值得我们学习。除了在前面提及的大三才正式选择专业方向外,它还有极具特色的“购物周”,被称为“shopping period”。

在选课周内,学生可以像在电商平台挑选商品一样,试听多门课程,根据课程内容、教师授课风格、自身兴趣等因素,综合评估课程的 “性价比”,最终选择最适合自己的课程和专业。这种自主选择的方式,充分尊重了学生的个性与兴趣,让学生能够主动参与到学习规划中,大大提高了学习的积极性和主动性。

此外,耶鲁大学虽然以文科教育见长,但同样高度重视学生的实践活动与真实社会需求的结合。学校鼓励学生利用假期参与社会实践、企业实习、公益项目等活动,并将这些实践经历纳入学分体系。同时,耶鲁大学还积极邀请行业专家、企业高管走进课堂,分享实际工作经验和行业动态,为学生搭建起理论与实践沟通的桥梁。

03

本科不是终点,而是人生探索的起点

值得一提的是,中国的教育与国外形成鲜明对比的一点,就是严重缺乏“gap year”(间隔年)的概念。在国外,许多学生在高中毕业后或大学期间,会选择休学一年,通过旅行、志愿服务、实习等方式探索世界、体验生活、了解自我,为未来的学习和职业发展积累经验。然而,在中国,这种做法会被家长当成“浪费青春”。

大家都普遍觉得,让孩子早点进大学,然后赶紧挑个热门专业,好像这样就能一劳永逸,以后的日子就能顺顺当当。其实,看看梁文锋和汪滔,他们成功可不是靠走这种“捷径”来的,他们的经历反而告诉我们,教育这条路,不能这么急功近利。

首先,我们得让孩子先接受通识教育,多看看、多学学、多感受感受。

就像小树苗一样,先得把根扎稳了,才能茁壮成长。让孩子广泛地探索自己的兴趣,看看自己到底喜欢什么,擅长什么,而不是早早地就被限定在一个小小的框框里。说不定孩子对文学感兴趣,说不定对科学着迷,说不定对艺术情有独钟,这些都需要时间和空间去发现。

其次,实践活动也特别重要。

光是坐在教室里听老师讲课,那是远远不够的。孩子们得走出校门,去参加各种实践活动,去接触社会,去动手做一做。这样他们才能真正把学到的知识用起来,也能更好地了解社会的需求。

比如参加志愿者活动,不仅能帮助别人,还能让孩子学会关爱他人;参加科研项目,能锻炼

孩子的思维能力;参加实习,能让孩子提前感受职场的氛围。

再者,我也想给教育体制的领导们提个建议。

现在大学里那种靠修学分、在家写论文就能毕业的模式,真的该改改了。这种模式太单一了,好像只要把学分凑齐,论文写完,就能毕业了,甚至还能评上优秀毕业生。可问题是,这样的毕业生真的能适应社会吗?他们真的具备了足够的能力吗?

我觉得,毕业评定标准应该更加多元化,要综合考虑学生的实践能力、创新能力、团队协作能力等多方面因素。比如,一个学生在大学期间参加了多次实践活动,解决了实际问题,或者在团队项目中表现出色,这些都应该成为毕业评定的重要依据。

我们现在的本科教育,通识教育和产业结合得还不够紧密,很多课程内容脱离实际,学生学完之后不知道该怎么用。而且,毕业这件事,不能仅仅靠修学分和写论文来决定。只有真正改变这种模式,让教育更加贴近实际,更加注重学生的全面发展,中国的教育才能有大的希望。

我们常说“大学是人生最自由的阶段”,但现实是,大多数学生被一套僵硬的体制所困,从进门那一刻开始就走在一条预设好的轨道上。

但其实,真正好的教育,不是把孩子训练成“标准答案制造机”,而是帮他们找到那个“眼里有光芒,心里有火花”的状态。

就像我们经常听过的一句话:

“我不担心学生知识不够,但我担心他们不知道自己为什么而学。”

所以,只有当学生找到热爱,他们才可能创造出真正属于自己的价值。

我们希望孩子们从大学里走出来的时候,不是带着一纸文凭,而是带着解决问题的能力、创新的思维和对社会的责任感。只有这样,他们才能在未来的道路上走得更远,走得更稳。