多所985高校公布2025招生新政!今年的高考生赢麻了!

随着2025年高考进入倒计时,多所985高校密集推出本科招生新政,从招生规模、专业设置到人才培养模式均有重大调整。下面就和小优一起来看。

一、增加优质招生名额

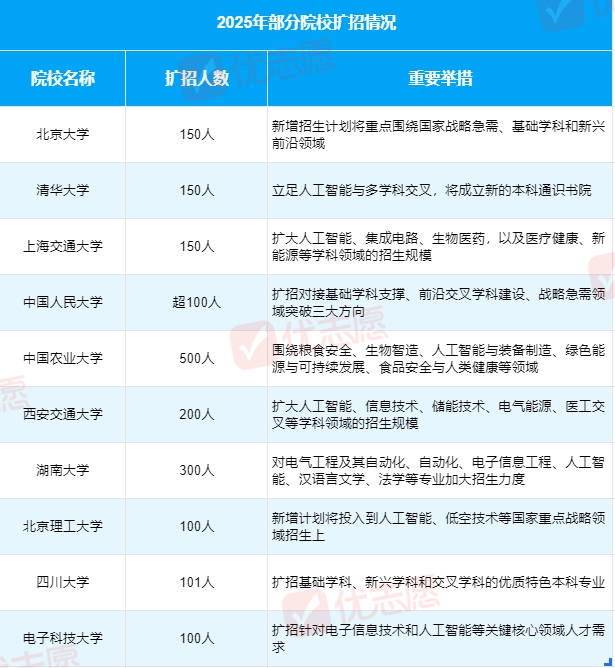

今年3月,国家发展和改革委员会主任郑栅洁明确表示,要进一步增加“双一流”建设高校本科招生规模,今年力争增加2万人。在这一政策推动下,头部高校纷纷行动:

(注:上表为部分院校扩招数据)

顶尖高校扩招:北京大学新增150个名额,依托元培学院、信息科学技术学院、工学院以及临床医学专业进行培养;清华大学扩招约150人,同时成立新的本科通识书院,培养人工智能与多学科交叉的复合型人才;上海交通大学亦增加150名本科招生名额。

对于省排名在300-500名的考生而言,985高校的扩招提供了更多冲击名校的机会,不过,扩招名额集中在特定领域,考生需结合兴趣和职业规划选择。例如,清华大学新设的通识书院强调交叉学科培养,适合对前沿领域有明确兴趣的考生。另外,由于扩招规模有限,且头部高校竞争依然激烈,考生仍需合理评估自身实力,避免因盲目冲高导致志愿失衡。

在志愿填报的关键时刻,考生们可以使用优志愿app【智能填报】功能,系统会根据考生输入的成绩推荐合适的院校,并形成冲、稳、保三个梯度,帮助考生把握升学机遇。

二、两校专业选择更灵活

专业选择向来是考生在志愿填报过程中重点关注的核心问题,而在2025年,部分高校通过政策创新打破 “一考定专业” 的传统模式:

湖南大学:2025年实施转专业零门槛政策,学生入学后有2次4轮转专业机会,即便录取时未进入理想专业,也可在大学期间根据兴趣逐步调整,同时还能通过二次选拔进入试验班、拔尖班等特色班;在大类招生方面,该校大类内专业分流100%自主选择,无成绩门槛。此外,填满不重复专业志愿的考生录取时不调剂,这意味着考生可依据兴趣大胆填报,无需担忧被调剂到不感兴趣的专业。

东北大学:在大类分流环节同样给予学生充分自由,学生可在专业大类内自由选择心仪方向且不限制分流人数,真正实现 “兴趣导向” 的专业选择。

零门槛转专业和大类分流自由政策可大幅降低“专业错配”的风险。在目前这个“专业为王”的环境下,这两所院校的新政策对成绩在985中下游层次考生来说非常友好。尤其是湖南大学即使未能直接被理想专业录取,入学后仍有机会调整方向。因此,小优大胆预测,今年这两所大学的工科类专业录取位次可能会有上涨趋势。

哈尔滨工业大学

人才培养模式也是考生和家长在志愿填报中关注的核心要点之一,哈尔滨工业大学推出的港大优学班项目,便是创新型本硕博衔接培养模式的典范。

哈尔滨工业大学-港大优学班:2025年起,该项目正式招收本科生,招生专业名称为工科试验班(港大优学班),学生完成哈工大3年本科学习且达到相关要求后,可直接进入香港大学攻读硕士或博士学位,实现从本科到深造的无缝衔接。

在培养体系上,前2年主要夯实工程科学根基,第3年学生可灵活选择“AI+X”跨界方向聚焦人工智能、机器人、智能控制、海量计算等热门领域,修读两校联合开发的专业核心课程,既保留了内地高校的教学传统,又融入香港高校的国际化资源,尤其适合立志在人工智能、智能制造等领域深耕的考生。

另外,此项目实行“高考招生+入校选拔”双渠道进入,这也就意味着,相关专业不是“一考定终身”,而是进入哈工大后表现优秀的学生也有机会中途加入。因此若高考成绩达到哈尔滨工业大学相关批次录取线且对人工智能、机器人等领域有兴趣,可优先将港大优学班纳入志愿选项。若高考时未能直接录取,也可先报考哈尔滨工业大学其他工科专业,入学后提前准备选拔考试。

四、报考建议

1.精准定位:

结合一分一段表明确自身排名,同时参考目标院校近三年的录取位次与招生计划变动情况。可以关注院校扩招专业的历史录取数据,评估自身冲击顶尖院校的可能性。可以利用优志愿app的智能填报功能,生成科学的 “冲稳保” 志愿梯度,避免因定位偏差导致滑档。

2.把握政策红利:

若考生对专业方向有明确规划,可优先选择转专业政策宽松的院校,如湖南大学、东北大学,通过 “先入校后调整” 的策略,降低专业选择风险;若有着明确学术深造需求,可瞄准本硕博衔接项目(如哈工大 “港大优学班”);若更看重院校平台,可抓住985高校扩招机遇,结合自身分数大胆冲刺,但需注意热门专业竞争可能加剧,建议搭配稳妥专业以平衡风险。

3.规避潜在风险:

仔细研读高校招生章程,注意单科成绩、体检要求、外语语种等限制条件,避免因细节疏漏导致退档。对于实施大类招生的院校,提前了解大类包含的具体专业及分流规则;对于设有特殊选拔机制的项目,如哈尔滨工业大学-港大优学班、湖南大学二次选拔等,需明确考核时间与内容,提前做好准备。

特别声明:本文为优志愿原创作品。未经著作权人授权,禁止转载和使用,否则将承担法律责任。