又一个“铁饭碗”裂缝了!南航大学改革砍掉10%行政岗,多校跟进

大学行政老师在大学生眼中可谓是最令人羡慕的“铁饭碗”,不仅享有正规教师的编制,而且工作轻松,也没有授课和科研的压力,更重要的是这份工作的社会地位也比较高,说出去也是人人羡慕的大学教师。

只不过这两年大学行政老师的招聘标准也越来越高了,即便是被认为门槛最低的辅导员,现在没个硕士学历也连简历都投不进去了,如果是名校就更难了,可就当不少高学历毕业生还在想方设法的端上这一“铁饭碗”时,却不曾想先听到了一个“坏消息”。

又一个“铁饭碗”裂缝了,而这个“铁饭碗”不是别的,正是高校的行政老师,如果说“铁饭碗”的真谛就在于稳定,不会轻易失去编制的保障,那么各大高校如今的举措,彻底让行政教师这一“铁饭碗”出现了裂缝,含金量也大大降低。

又一个“铁饭碗”裂缝了!大学改革砍掉10%行政岗,多校跟进

211高校南京航空航天大学宣布核减10%管理岗编制、撤销科级机构设置、精简6个二级单位的消息,一经传出就引起了不小的轰动,一方面是高校的“裁员潮”打破了外界对高校教育工作者是“铁饭碗”的刻板印象。

另一方面也是着实没想到,高等教育资源配置的改革竟然会先从行政岗位下手,不仅没有减少教师的数量,反而砍掉了10%的行政岗,这场以"自我革命"为名的改革,直指高校行政机构长期臃肿的痼疾,引发了社会各界的广泛关注。

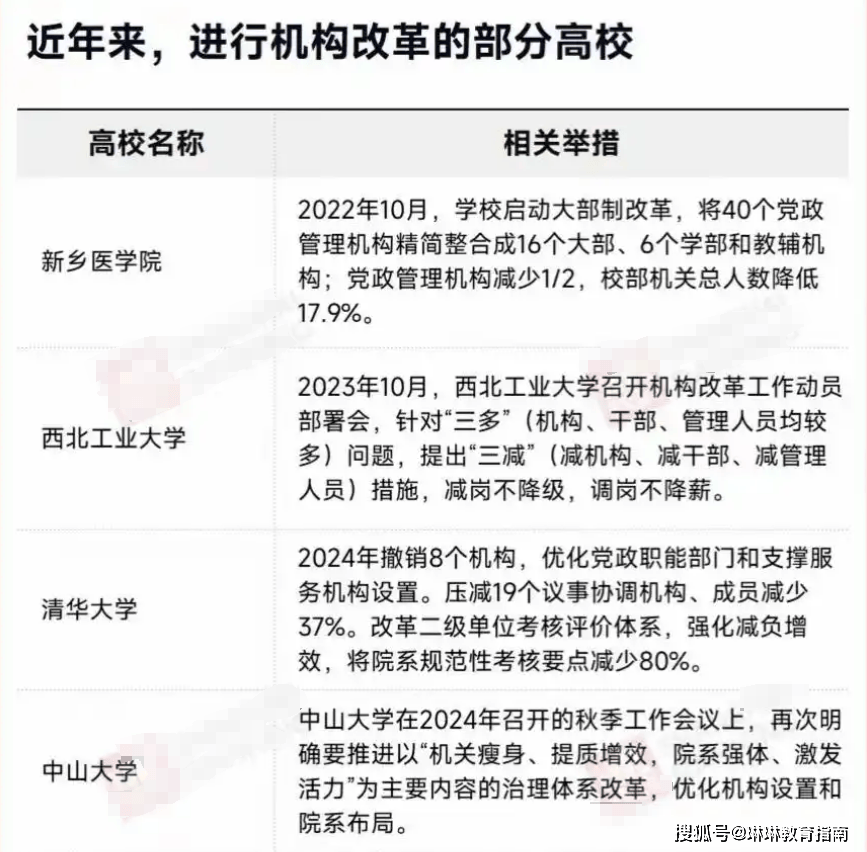

事实上,南京航空航天大学并非唯一一所进行机构改革的高校,行政机构膨胀已成为制约高校发展的瓶颈,而当有高校率先下手进行改革后,就已经让多所院校跟进了这波改革浪潮。

高等教育的发展本该以教育为先,而非行政管理主导,但在改革举措出现之前,不少高校都出现了这种本末倒置的现象:行政队伍五年内增长了23%,远超教师队伍8%的增速。有些"双一流"高校的职能部门数量甚至超过了一级学科的数量。

行政岗位臃肿带来的直接后果就是效率低下,申报一个科研项目需要填写12份表格,跑8个部门盖章,耗时数周;一所高校的实验室改造审批流程长达89天,其中62天都浪费在部门间的文件流转上。这种情况下,教师们不得不将大量时间和精力耗费在与学术无关的行政事务上,学术创新自然受到影响。

南航的这次改革不仅仅是数字上的减法,更是高校治理模式的一次深刻变革。他们采取"减编不减人"的策略,将管理岗位规模控制在全校岗位总量的20%以内,同时让二级学院可以自设无级别的业务机构,打破了传统的科层制束缚。

高校行政改革成为大势所趋,教师成为直接受益者

高校行政改革已成为一股不可逆转的潮流,华东师范大学撤销教务处,成立本科生院;新乡医学院将40个党政部门压缩至16个;清华大学精准撤销8个机构并优化剩余部门职能。这些学校各自采取不同的路径,但目标一致——打破行政藩篱,释放学术活力。

教师是改革最直接的受益者,当行政流程简化后,他们再也不必为繁琐的表格和审批烦恼,可以将更多精力投入到备课、科研和指导学生上,这恰恰是许多教育工作者选择这份职业的初衷。

改革虽好,却也要面临挑战,部分高校在精简机构后出现了"二线部门遥控一线"的新问题,可见权责划分不清依然困扰着改革进程,除此之外,人员安置也是一大难题,如何在精简岗位的同时不伤害教职工的切身利益,考验着学校领导的智慧。

过度行政化是中国高校长期存在的顽疾。从某种程度上说,高校行政机构的膨胀反映了整个社会的官本位思想。很多学校重视行政职务胜过学术成就,导致一些教师宁愿放弃学术追求去争当官员。这种扭曲的价值导向严重影响了学术生态的健康发展。

教育行政改革的核心是要尊重学术规律,回归教育本质。大学不是政府机关,也不是企业,它有其独特的运行逻辑和价值追求,改革应该让教师能够专注于教学和研究,让学生能够自由探索和成长,让大学成为知识创新和人才培养的沃土。

今日话题:你如何看待这件事呢?

(所有图片均来源于网络,如有侵权,请联系删除)