有家不敢回!留美中国学生的暑假,成了一场豪赌!

原本是寻常的暑期回国探亲季,对许多留美中国学生而言,今年却充满未知与焦虑。

政策风云变幻,签证审查趋严,“回国后能否顺利返美”成了压在心头的大石。

面对“赌不起”的未来,有人退票留守,有人忍痛不归,而也有人凭着“护身符”毅然踏上归途。

美国近期的留学政策可谓一波三折。从早前签证审核趋严、敏感专业收紧的风声,到五月末令人心悸的“暂停全球学生签证面谈”等措施出台,留学生圈一时间人人自危。

尽管六月政策出现微妙缓和——总统表示“欢迎中国学生”,面谈逐步恢复但新增社交媒体审查要求——但瞬息万变的环境,已让多数留学生不敢轻易拿自己的学业身份冒险。

我们看到了三位留学生的真实处境,他们的纠结与抉择,正是这个群体今夏命运的缩影。

抉择一:经济学博士小李——“退票保平安,几百刀买个心安”

看着航空公司扣掉的几百美元退票费,加州Top30高校经济学博四的小李心头一紧,但随即释然:“比起身份和文凭,这钱是‘保命费’。”

原本计划今年暑假回国实习的小李,三月就爽快订好了六月中回上海的机票。手握有效签证、I-20刚更新、专业也算“安全”,“回国-返美”在他眼里本该丝般顺滑。

两年前的春假紧急回国,海关甚至连多余问题都没问。

然而,五月最后一周成了“心梗周”:哈佛招生被叫停(虽被阻止但风向已变)、全球面签暂停、国务卿放话严查签证……风向突变令人猝不及防。

小李坦言,现在一半精力耗在研究移民政策上。他每天紧盯各路信息,论坛里“签证被卡一个月”、“入关进小黑屋”的只言片语,都能让他脑补出自己签证被取消、学业中断的可怕场景。

“为了一份实习,拿博士文凭对赌?不值得。”在家人和同学劝说下,他忍痛退票,选择了“原地蹲守保平安”。

抉择二:计算机博士小林——“亲情与前途的天平,痛彻心扉的选择”

芝加哥某校计算机博三的小林,签证经历本就不顺——三年前因专业敏感(涉人工智能)和在科研院所的实习背景,他被行政审查(Administrative Processing)了近三个月才过关。那次经历让他立誓:“毕业前决不回国。”

但这个决心在今年5月26日被击碎。从小抚养他长大的爷爷突发脑溢血,住进ICU。小林当即想不顾一切买最早机票回国见最后一面。

导师却泼了冷水:“形势严峻,你这专业入境风险极高,很可能‘有去无回’。”更添乱的是,仅过一天,美国就宣布暂停全球签证面谈。

回国?意味着可能数年努力付之东流。校方反馈更让他心凉:经费大幅削减(NIH调整政策)、项目被砍、录取名额缩水,“即使你愿自费,项目本身都可能不保。”

家人也含泪相劝:“别让冲动毁了你,爷爷一定理解。”在亲情与前途的撕裂中,小林痛苦妥协,放弃回国。万幸爷爷后来挺了过来,但他内心的煎熬和遗憾难以言表:“只盼顺利毕业,早日回家团圆。”

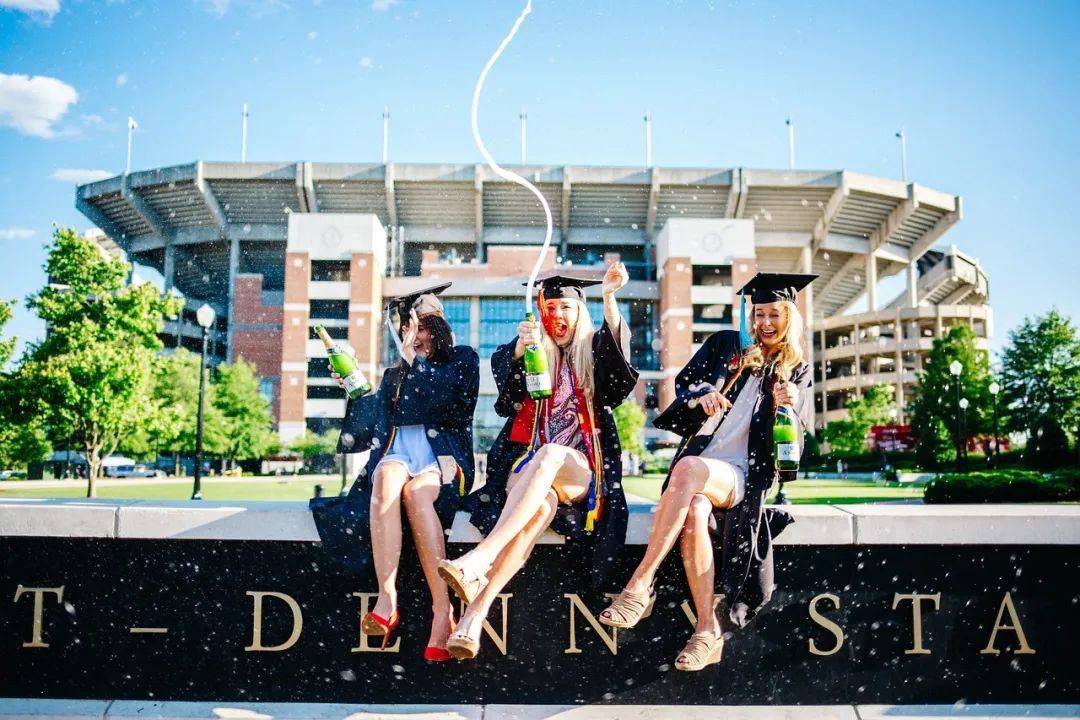

抉择三:传媒本科生小孔——“文科生‘护身符’,暑假必须回家!”

与博士们的紧张不同,纽约某校传媒本科大二的小孔显得“有恃无恐”,铁了心要回国过暑假。

去年暑假留守美国的经历让她心有余悸:房租贵、吃得差、日子无聊漫长,开销也不低。

对她而言,“留守”毫无吸引力。虽然家人担忧政策风险,中介也只给出“低风险,但后果自负”的模糊评价,小孔却分析透彻:

- 专业“不够敏感”:传媒是典型的文科,“既不搞研究也不涉技术”,“人畜无害”,不太可能是目标。

- 学历“层级不高”:本科教育更像“在美国消费”,而非“尖端技术交流”。

- 经济“贡献显著”:她是学校周边的“金主”——学费、住宿、餐饮、娱乐开销一样不少。国际学生每年为美国经济贡献数百亿美元,“谁会为难自家金主?”

“与其在异国提心吊胆,不如回家舒舒服服。”小孔坦言,“如果我学理工科,可能真不敢回。但现在,我这专业和学历就是我的‘护身符’。”

留学,一场沉重的人生押注。

这个暑假,“回国”对留美学生来说,已非简单的旅行决定。它承载着对家庭团聚的渴望,更夹杂着对学业前途的深深忧虑。

每一步权衡,都映射着政策压力下留学生群体的现实困境——他们背负的不仅是高昂的学费,更是个人成长的宝贵时间、精神的巨大投入,以及与亲人长久的分离。

小李的“保命费”、小林的锥心之痛、小孔的逆向自信,都是这个特殊时期留学生活的真实脚注。

无论最终是否踏上归途,“赌不起”三个字,已道尽了他们内心的万语千言。他们的路注定不平坦,每一步都需更谨慎、更坚定。