高考作文也“显眼包”(24长江大学448汉语写作与百科知识真题)

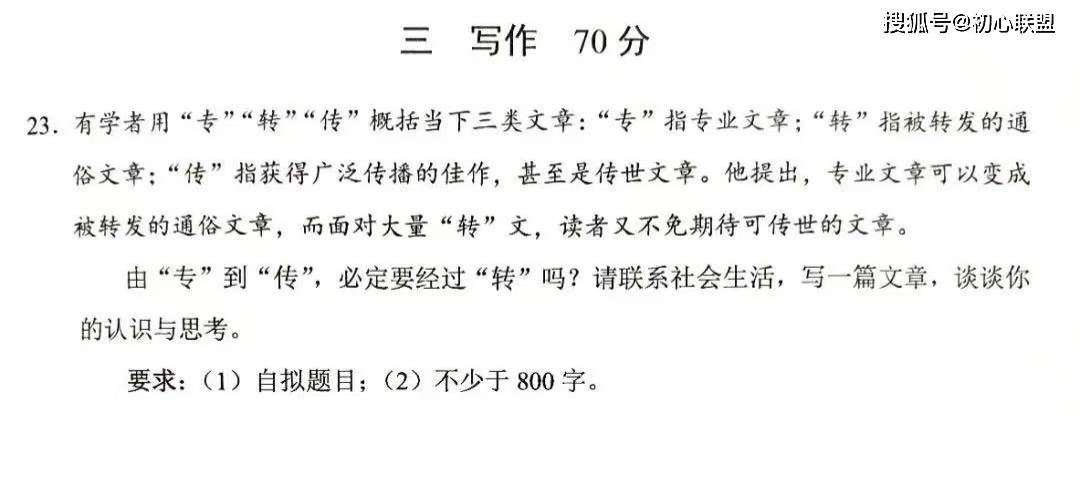

今年高考上海卷的作文可以说是难倒了一大批人,很多同学看到题目就懵圈了:

“专”、“转”、“传”到底想让考生表达什么?

宝子们快来“接”、“化”、“发”,新鲜热乎的作文题,你们怎么看~

有网友评论:“没关系的,大专可以转学到中传”;

“无论怎么专,怎么转,怎么传,四年后都是搬砖“;

“考生直接被转转回收了“

“专”门请了足球教练“转”会来国足,结果球都“传”不来;

或者直接零帧起手,黑咖啡品味有多浓~

题目中“专”、“转”、“传”属于辩证关系,直指目前的社会现象和当代文化生活的问题。核心要义是中间的“转”,无论从正反哪方面论证,都能写出好文章~

“转”就是把专业知识解码、转译成大众易于接受的话语的社会职能,也就是”把鬼话翻译成人话“。

长存天地间的经典名著自然不需要流量,但在AI和互联网当道的时代,“酒香也怕巷子深”成为高质量内容被看见要面对的挑战。很多专业领域的精华和大众之间隔了一层,一味灌输专业知识,怎样把专业知识向广大群众解释和普及却被忽略。由“专”到“传”,不可以跳过“转”。

而“专”家之文的传播范围狭窄封闭,流通性差,因此“转”家之文得以登堂入室。同时“转”家之文为了流量迁就时尚,轻浅流俗,对”传“世之文的要求便自然而然地产生了。传世价值在于专业深度和超越时代的辩证统一,过度追求“转”反而会消解作品的永恒性。

因此,要保障“传”的质量,提高“专”的纯度,让深奥的理论和高新科技为人民服务,才是正确的出路。

这时宝子们可能会想

这题是“显眼包”吗,出得这么猎奇,

对高中生来说能理解“专”就很好了

让他们现在就能体会到题目蕴含的社会问题

是不是有点子太早了?

如果晚生几年,

说不定就提桶进厂了~

诶!!既然宝子知道什么是“显眼包”

那就给这个词写一段名词解释吧

你:NONONO~

别慌,看到最后你就会啦~

“显眼包”是用来形容那些在同类中不合时宜地爱出风头、张扬显摆、又有点丢人现眼的人和事物。而在当下的“内卷高压”时代,“显眼包”逐渐褒义化,因“与众不同”备受欢迎。“显眼包”的行为既是当下人们的一种解压方式,也是人们个性释放的人生态度。

这个词无论在语义上还是感情色彩上都被赋予解压和释放天性的时代需求。做一个“显眼包”能在一定程度上放大生活的乐趣,消解高压氛围,满足个性解放和自我实现的需要。

在网络社交语境中,“显眼包”以戏谑的方式赞美敢于展示自我、不惧他人眼光的行为。然而,这种状态更多是对当下处境的反抗。

2023年11月,“显眼包”入选三联生活周刊发布的2023年度十大热梗。

2023年12月,“显眼包”入选《咬文嚼字》“2023年十大流行语”。

2023年12月,“显眼包”入选《语言文字周报》2023“十大网络流行语”。

2023年12月12日,“显眼包”入选国家语言资源监测与研究中心发布的“2023年度十大网络用语”。

2023年12月16日,入选国家语言资源监测与研究中心发布的“2023年度中国媒体十大新词语”。

“显眼包”这个梗来自一位以扮丑搞怪出名的的快手主播“迷人的郭老师”(阿江:猕hotel~)。这个梗也由她而起,迅速走红。

她常在直播中做出奇怪举动,并问观众“这样是不是很像显眼包”。这个词在当时也成为常用的贬义词,主要形容人和事物“丢人现眼”。

2023年几档热门综艺中,王鹤棣、范丞丞、魏大勋、白敬亭等明星耍宝搞笑,节目效果拉满,被称为“显眼包”。从此这个词高频出现在社交媒体,各路明星+显眼包的词条屡上热搜。

各大品牌也接连借热梗营销,这种营销风格和手段也和“显眼包”这个词一样,影响持续至今。无论是跨界联名、引流打卡还是各种搞怪抽象的宣传视频,要的就是用“显眼”占据消费者的眼球。

“每个领域都有自己的显眼包”。如今,“显眼包”除了指人,还可以指那些在同类中脱颖而出的事物。“博物显眼包”也助推了当下的文博热,

各地博物馆纷纷站出来宣传自家的“显眼包”,让越来越多有梗的文物走入大众视野。

为什么我们都爱“显眼包”

有一个著名的心理学效应叫做出丑效应,又称仰巴脚效应、犯错误效应(pratfalleffect)。pratfall一字是英文中的俚语,意同北京土话“仰巴脚儿”。指不小心摔个四脚朝天的姿势指适当出丑的人吸引力反而更高。最早由美国社会心理学家艾略特·阿伦森提出。

他曾做过这样一个实验:

分别挑选两名在某个领域有卓越成就的成功人士与两名普通人接受主持人访谈,并向测试者播放这四段访谈录像。

在第一段录像的成功人士,成就斐然,谈吐不俗,表现得非常有自信,赢得台下观众的阵阵掌声;

第二段录像中的成功人士,在台上略有些羞涩,甚至不小心碰倒桌上的咖啡,还将主持人的裤子淋湿了;

第三段录像中接受主持人访谈的是个非常普通的人,采访过程中,他虽然不太紧张,但也没有发表吸引人的言论,整体平平无奇;

第四段录像中接受主持人访谈的也是个很普通的人,在采访的过程中非常紧张,和第二段录像中一样,他也把身边的咖啡杯弄倒了,淋湿了主持人的衣服。

当教授向他的测试对象放完这四段录像,让他们从上面的这四个人中选出一位他们最喜欢的,选出一位他们最不喜欢的。

最不受喜欢的当然是第四段录像中的那位先生,几乎所有的被测试者都选择了他,但测试者们最喜欢的不是第一段录像中的那位成功人士,而是第二段录像中打翻了咖啡杯的那位,有95%的测试者选择了他。

才能平庸者固然不会受人倾慕,而全然无缺点的人,也未必讨人喜欢。最讨人喜欢的人物是精明而带有小缺点的人。貌似优异的人在不经意中犯个小错误,不仅是瑕不掩瑜,反而让人觉得他和大家一样有缺点,因为他显露出平凡的一面使周围的人都感到安全。

当代年轻人正在用"显眼包"这个词解构传统的社会评价体系。过去谨小慎微、唯恐出错的处世哲学正在被更松弛的生活姿态取代。年轻人不再将个性展示视为羞耻,反而乐于在网络上分享真实的生活片段。

社交媒体上精心打造的人设越来越容易露馅,更能引发共鸣的是那些鲜活生动的"翻车现场"。当所有人都在努力包装完美形象时,真实反而成了最抢眼的特质。“显眼包”代表着对真实自我的坦然接纳,对社交规训的温和反抗,以及对完美主义桎梏的集体松绑。

与其活在他人眼光里战战兢兢,不如率先接纳自己的不完美。当社会竞争日益激烈,当"优秀"的标准被不断抬高,年轻人选择用幽默消解压力,用自嘲对抗焦虑。"显眼包"也是一种健康的心理防御机制。这种态度有效切断了焦虑情绪的恶性循环,帮助人们建立更坚韧的心理屏障。

“显眼包”告诉我们,不必永远活在他人的眼光里,不必时刻保持完美形象,更不必为偶尔的失态过度焦虑。一个允许适度出丑的社会,往往比要求永远完美的社会更有活人气息。在标准化人生之外,它开辟了一条允许试错、包容差异的蹊径。

那么现在,你心中的疑惑解开了吗?

欢迎大家在评论区留言打卡~

参考答案

显眼包

【解析】

“显眼”指明显而容易被看到,因而引人注目;“包”用在动词、形容词后面,指具有某种特点的人。“显眼包”即外在形象或性格特征引人注目的人。原本,“显眼包”多少带有一点“嫌弃”的意味。但如今,“显眼包”的褒扬意味明显,“嫌弃”的意味已经逐渐消解。称某人为“显眼包”,不仅在于其表面“爱出风头”,更在于其内在的活力外溢,既可爱有趣,又能够营造欢乐气氛。当下的“显眼包”因“与众不同”而大受欢迎,这是人们对个性化、多元化表达的认同。而且,“显眼包”除了指人,还可以指那些在同类中脱颖而出的事物。网友常说“每个物种每个领域都有自己的显眼包”。比如博物馆里形态生动、富有喜感的馆藏文物,也被称为“显眼包”。