江苏本科补录分数线出炉:苏大629没招满,南医大626,江大534

近日,江苏省本科补录分数线公布,一些省内知名高校的补录情况引发关注。苏州大学、南京医科大学、江苏大学等排名靠前的院校出现在补录名单上,这一现象背后,藏着哪些值得探讨的细节?

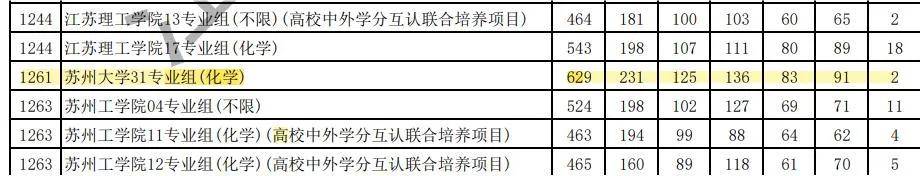

作为省内排名前列的苏州大学,此次补录中建筑环境与能源应用工程专业的情况颇为特殊。该专业补录最低分数线达629分,较往年有明显提升。然而,即便分数门槛提高,报考人数仍未达预期,导致专业未能招满。这一情况折射出,对于高分考生而言,专业的吸引力或许比学校名气更受关注。

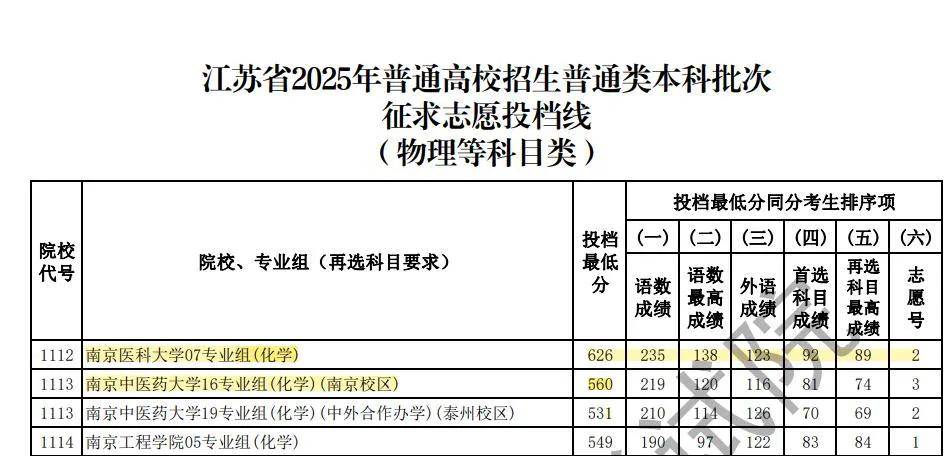

南京医科大学的临床药学专业补录同样引人注意。其补录最低分较首次招生高出近40分,达到626分。尽管临床药学在该校属于分数较高的专业,但补录分数的大幅提升仍超出不少人预期,也从侧面说明,想通过补录进入名校优势专业,并非易事。

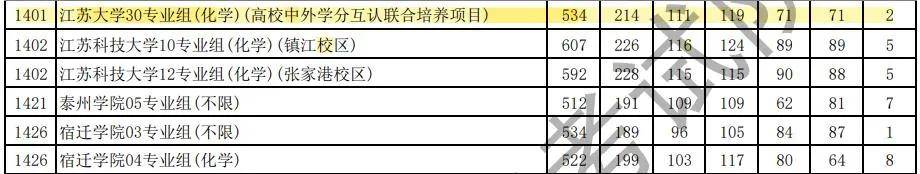

江苏大学的材料科学与工程专业(中英学分互认联合培养项目)补录分数较首批招生提高20多分。该项目包含第三、四年赴英国深造的安排,本是具有国际化优势的培养模式,但较高的出国费用可能让部分考生望而却步,最终导致专业未能录满,费用因素对报考的影响在此显现。

除了上述江苏本地高校,合肥工业大学、上海大学、华北电力大学等多所外地知名院校也出现在补录名单中。这一现象说明,高分考生因志愿填报等原因滑档的情况并不少见,而补录则为这些考生提供了另一个进入理想高校的机会。

从此次补录情况来看,部分知名高校的补录现象,既反映出考生对专业选择的重视——在学校与专业之间,更多人开始权衡匹配度;也暴露出一些实际问题:部分专业的设置是否与学生需求、就业趋势同步?中外合作项目的费用标准是否需更贴合多数家庭的承受能力?这些都是值得教育领域深入思考的方向。

对考生而言,补录虽可能意味着与首选专业失之交臂,但能进入优质高校学习,依然是值得把握的机会。毕竟,大学只是成长的平台,未来的发展更多取决于个人在专业领域的深耕与积累,所谓“失之东隅,收之桑榆”,或许正是补录给考生的另一重启示。

这场本科补录,虽有意外之处,却也为高校和考生提供了双向思考的契机:高校如何在专业设置、培养模式上更贴合实际需求?考生如何在志愿填报中更精准地平衡学校与专业的选择?在这场双向选择的过程中,各方的调整与成长,或许才是补录背后更深远的意义。

下一篇:免费上幼儿园,迈出关键步伐