为什么孩子宁肯在幼儿园憋到哭,也不愿拉臭臭?三个原因扎心了

上周末和许久未见的闺蜜们聚了聚。期间,好友聊起她家老二:

小班都上完了,这一年在学校拉臭臭的次数,一只手都数得过来。

好友说,不是孩子没便意,有时一接到孩子就得往家狂奔,孩子小脸憋得通红,就等着回家上厕所。

和孩子说过好多次,想拉臭臭可以举手告诉老师。私下也找过老师,请老师多引导,但小家伙依旧不愿意在学校上大号。

好友很担忧:再这样憋下去,容易出问题!

不知道你家娃是否也不愿意在幼儿园上大号?

我记得优米上小班时,也有过一段时间抗拒在学校上厕所!

那时候每天最折磨人的就是上学前的20分钟,小家伙总要在家蹲一会儿,有时蹲不出来急得嗷嗷哭,所以老母亲还专门研究过这个问题。

事实上,在幼儿园里,相当一部分孩子会有“厕所羞耻”现象。

听说过最夸张的一个孩子,曾经连续5天不在幼儿园拉臭臭,最后甚至引发了急性肠炎。有一组数据显示:约68%初入幼儿园的儿童,存在如厕回避行为。

今天就带大家一起来看看,为什么幼儿园的娃宁可憋得满脸通红,也不愿去厕所呢?

根源一:在孩子看来,厕所可能是“危险区”

初入幼儿园的宝贝,大部分在家习惯了专属小马桶。学校的小蹲坑虽然在我们看来很可爱,但对孩子而言却是一片未知领域。

突然冲出来的水流声、排队时被同学围观的感觉,以及老师忙碌时的指挥,都可能成为孩子恐惧的来源。

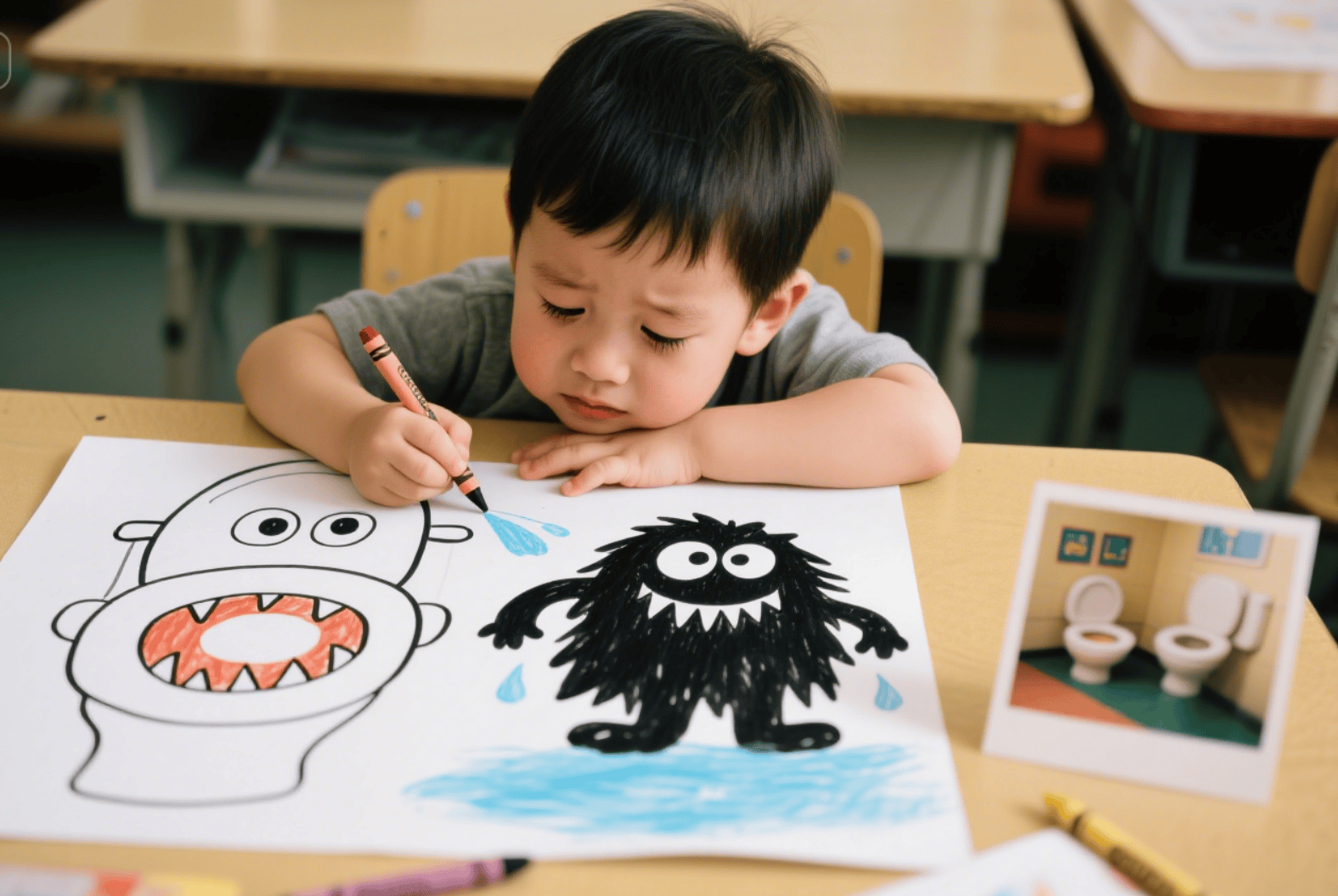

网上有位妈妈分享过孩子的绘画作品:孩子画了一个张着大嘴、变身怪兽的马桶。

妈妈问女儿为什么这么画?

孩子回答:幼儿园的厕所台阶有点高,每次蹲上去都感觉自己快要掉下去了;而且冲厕所时“轰隆隆”的水流声,特别像要冲过来的大怪兽。

心理学教授约翰·鲍比(John Bowlby)提出的依恋理论揭示:儿童需要一个“安全基地”才能安心探索世界。

而排便恰恰是人类最脆弱的时刻之一:下蹲的姿势让我们难以快速应对危险;用力时难以警觉周围环境;再加上气味带来的尴尬……

当基本的生理需求都要在警惕中完成,身体自然会按下暂停键。

所以,孩子不愿意在学校拉臭臭,背后其实是孩子在陌生环境中的一种生存本能。

根源二:孩子可能正在经历一场“控制权”保卫战

你或许不相信,孩子们不愿意在幼儿园上厕所,很可能是因为他们在争夺自主控制权!

精神分析大师弗洛伊德将1-3岁定义为“肛欲期”,这个时期的孩子通过控制排便等行为来体验自主感。

初入小班的孩子,刚刚经历了这个发育阶段,他们对自己的身体有了一定的自主意识。

但一进入幼儿园,为了方便管理,不少老师会有统一要求:上厕所要排队、蹲太久可能会影响表现评价。

相比于在家里自由决定如厕时间、选择喜欢的坐便圈、甚至要求妈妈陪读绘本,幼儿园程序化的上厕所规则让孩子觉得失去了掌控。

排便需要全身放松,但当老师喊着“抓紧时间”,当门外同学嚷嚷着“我憋不住了!”,当外面传来不耐烦的跺脚声时,孩子的生理和心理就会本能地抗拒。

所以你看,看似只是孩子“不敢上厕所”的小问题,实际上可能是一场关于身体自主权的隐秘斗争。

根源三:孩子或许正在经历社交焦虑

优米不愿意在幼儿园上厕所的那段时间,我曾和她聊过好几次。

她说:每次上厕所,前面站着等待的同学让她很不自在。

她还提到:有一次班上一个小女孩上厕所,旁边的另一个女孩说:“你好臭,拉的粑粑又粗又臭!”别的同学听到后哈哈大笑,她很害怕自己也会被嘲笑。

还有一次,一位同学上厕所后没擦干净,身上有味道,大家都不想跟他玩。

虽然这些在孩子间可能只是小冲突,但的确会让孩子对在幼儿园上厕所产生排斥。

日本的一项研究发现:遭遇过如厕被嘲笑的孩子,其大脑中负责处理社交痛苦的前扣带回皮层激活程度,与遭受肢体暴力时相当。

所以,别轻视孩子不愿意在幼儿园上厕所的情况,这很可能是孩子在向你发出求助信号。

孩子不愿在幼儿园上厕所,家长怎么办?

看来,孩子不在幼儿园上厕所的原因各有不同,那身为家长我们能做些什么呢?建议可以从以下3方面进行引导:

- 增强安全感与掌控感:

专属仪式感: 如果条件允许且幼儿园同意,可以给孩子准备一个“如厕小助手包”(如可折叠卡通坐垫、迷你湿巾、喜欢的香氛贴纸等),赋予孩子更多控制权和安全感。

排便时钟游戏: 对于没有时间概念的孩子,可以用沙漏让孩子自主决定如厕时间,“沙漏流完前都是你的专属时间”。

- 模拟实战演练:

幼儿园厕所还原: 如果孩子抵触幼儿园厕所,可以在家用隔断搭建简易隔间,播放幼儿园环境音(如冲水声、童谣声)。设置“老师”角色玩偶练习对话:“老师,我需要多一点时间”。

- 认知升级与放松练习:

便便工厂探秘: 用橡皮泥模拟食物消化旅程,让孩子理解“拉臭臭是身体工作的成果”。或者一起看人体消化相关的绘本。

排便放松操: 带孩子练习“吹蒲公英呼吸法”——深吸气鼓肚子,慢呼气收腹,帮助放松身体促进排便。

最后想说,孩子不愿在幼儿园拉臭臭,看似是个小问题,但你知道吗?人生最初的安全感和对身体功能的坦然接纳,往往就在这些日常细节中悄然建立。

所以,就让我们和老师一起努力,为小小的人儿撑起一方安心自在的空间吧。