最让县中学生“吃大亏”的差距,县中出身的他们奋力弥补

作者:梨子

(图/受访者供图)

近期,高考志愿填报的结果陆续出来,志愿选择的风向在悄悄变化。对于“就业”与确定性的追求,取代了“学历光环”与“兴趣”。

浙江一名高考分数604分的女生放弃本科院校,毅然报考毕业就能成为定向军士的民办专科院校。

内蒙古高考提前批中,上海海关学院的历史类最高分超过了清华大学。

不少人说,这是“张雪峰主义”的胜利。

必须承认,最近几年,张雪峰凭一己之力拉动了社会对“报考信息差”的讨论。他宣称自己在做一份“打破信息差”的工作,教家长和考生避雷所谓“无前景专业”,分享他认为的冷门但就业好的大学,新闻学等文科专业被打入冷宫,被考生避之而不及。

然而,信息差或许远比人们想象中复杂。

(图/张雪峰账号视频截图)

一批大二的清华学子发现,张雪峰塑造了老家学弟学妹们对于专业的全部认知,但亲历过从高中到大学过渡阶段的他们却发现远非如此。

市面上张雪峰这样的商业报考生意,所能打破的只是报考信息差最表层的专业认知。

选择一个“好专业”不等于前途无忧,更不导向快乐。信息差如同嶙峋起伏的山峰,专业概念、同一所大学内部的分差、报考政策、未来就业,每一个山坡都会拦下一批人,阻碍学子们作出更好的选择。

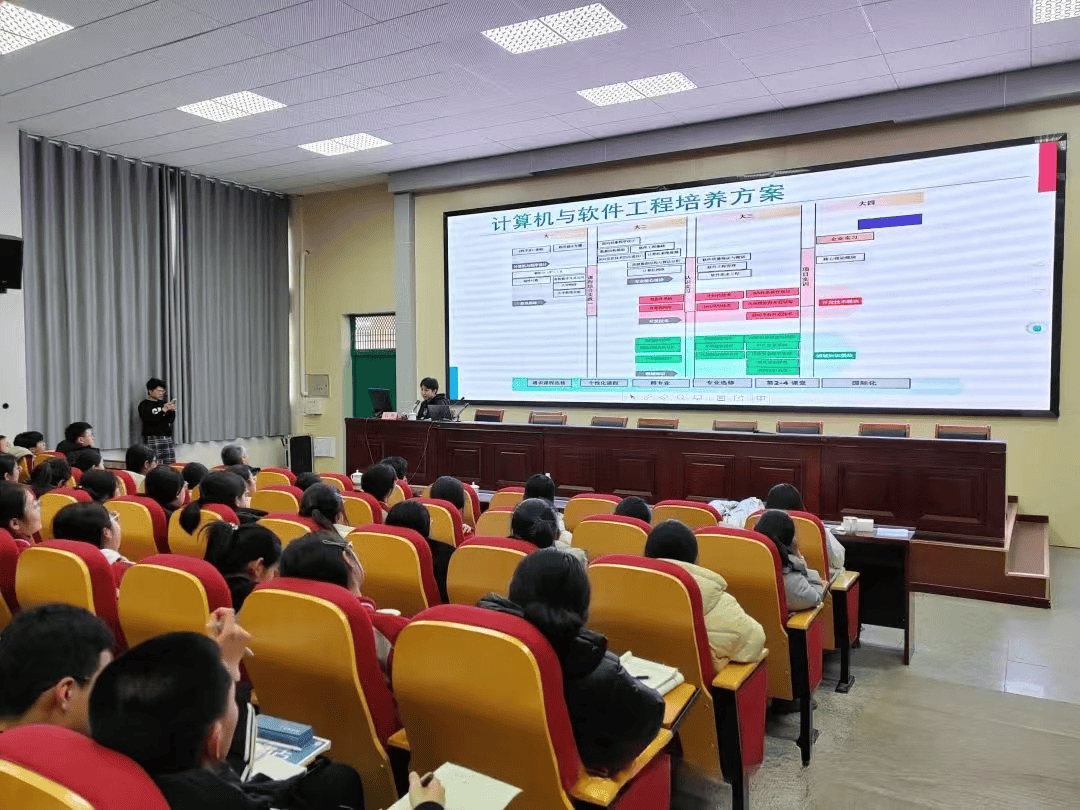

于是,2025年,他们开始了一个名为“山河同舟”的实践项目。

项目最初的8名成员中,6名来自山东、山西、河南、河北这4个“教育大省”,近一半来自县中,“山河同舟”的名字正来源于此。

在这片考生基数庞大,优质高校资源却稀缺的土地,他们从异常激烈的竞争中闯出,又在进入大学后经历挣扎。

他们很想要回到县中,做点什么。

县中学生面临的信息差,

超乎他们的想象

在大多数同龄人忙着享受旅行、或寻找实习的假期,“山河同舟”的成员们坐着大巴车穿过一座又一座县城,掠过低矮的建筑、朴素的店面。

他们以小队的形式,奔赴向不同省市的县中。

和预期稍有不符、略感意外的是,虽然校领导很欢迎他们这批来自顶尖大学的学长学姐,学生却并没有那么买账。

在清华大学建筑学院就读的大二学生程岩回忆,容纳数百人的宣讲礼堂中,不少学生低着头,他们带着复习卷子,争分夺秒低头做题。

只有特意提到分数,“比如说讲到这个政策可能会带来降低10分录取的优惠”,大家才会陆续抬起头。

而在提问环节,由于此前对于专业、报考政策没有任何了解,学生们很难提出精准的问题,只能模糊地问“你觉得我该报考什么专业”“大学老师会不会教使用电脑”。

程岩。(图/受访者供图)

这些宽泛的问题与一个个无助又困惑的面孔,让程岩等人感到着急。

因为上大学后他们才发现,相比成绩,信息差更可能迅速拉开学生们间的差距。而不少县中的学弟学妹,目前可能连信息差存在于哪些领域都尚未意识到。

比如高校政策领域,在新高考以及促进教育公平的背景下,各大高校的报考政策正在频繁变化。

以清华大学、北京大学的专项计划为例,2024年需提交材料并参加校测,综合评分高可获降分录取。2025年则取消了校测,材料合格者按高考分数排位录取。

这意味着高考成绩的权重加大,填报专项计划要更保守,不能再像过去那样激进冲刺。

部分教育资源更好的高中会有意识地给学生进行报考政策与生涯规划培训,但并非所有学校都能做到这一点。

这些政策的变化,如果不提前留心研究,很容易报考失误。

尽管如此,很多学生还是觉得“这与自己无关,只有高分学生才有资格享受政策优惠”。

程岩强调,事实上,公费师范生等对未来方向很有利的报考方式,适用于很多普通学生,且这类学校往往在提前批录取,如果不提前了解政策,就会直接错过。

(图/受访者供图)

面对专业,学生们则表现得更加迷茫。

“山河同舟”的成员也逐渐意识到,今天学生面临的信息差问题,不在于单纯的信息稀缺,有时也在于信息过于庞杂与标签化。

“大多文科不考公就是销售”“小语种要慎选”“化工就业率低”“师范生处境尴尬”……整个实践过程中,“张雪峰”这个名字不断出现,几乎塑造了县中学子对于专业的全部认知。

而如果学生进一步到社交平台上搜任何一个专业,也会发现一批“劝退贴”。

“他们认定新闻传播不能学了”,但其实,法学院大二学生杨志腾有一个同学正是靠着信息预判取胜,在2023年唱衰的风潮下,这名同学捡漏了山东大学的新闻传播专业,“一下子超过了几千名同学”。

杨志腾提到,不少同学和他讲到自己本来对法学感兴趣,但看到网络上“学法律压力大”的信息,决定放弃。

对此,他感到忧虑,他会在宣讲时特意结合自己的学习体验澄清,都说“学法很累”,到底是什么累?

“如果以考试为唯一目的,而不是把法学当作一门学问去研究,容易陷入平时没作业很松弛,期末复习天天通宵也背不完的恶性循环,自然会累。跟风选择确实会变成禁锢自己的痛苦,同样跟风的放弃,也会让自己的热爱被埋没。”

他建议同学们想清楚再作选择,虽然未来的专业学习中一定会遇到痛苦,但“提前了解风险和被动承担风险,完全是两回事”。

杨志腾。(图/受访者供图)

好在靠着成员们的耐心讲解,这场实践还是克服前期困难、推进了下去,“山河同舟”小队现在已经收到了可喜的第一批反馈。

今年6月,杨志腾再次来到小队曾宣讲过的4所县中,他惊喜地发现,这次同学们的问题变得更加深入、细致。

有人问“地方选调和中央选调的区别”,还有人问“想学法学的细分门类,要做什么准备?”

成年人只盯着名校光环,

学生们却在闭眼奔跑

随着走过的县中越来越多,小队成员们还发现了另一个让他们五味杂陈的现象——

成年人眼中的未来,或许与县中学子眼中的截然不同。

在学校领导和老师们眼中,名校光环如此重要。

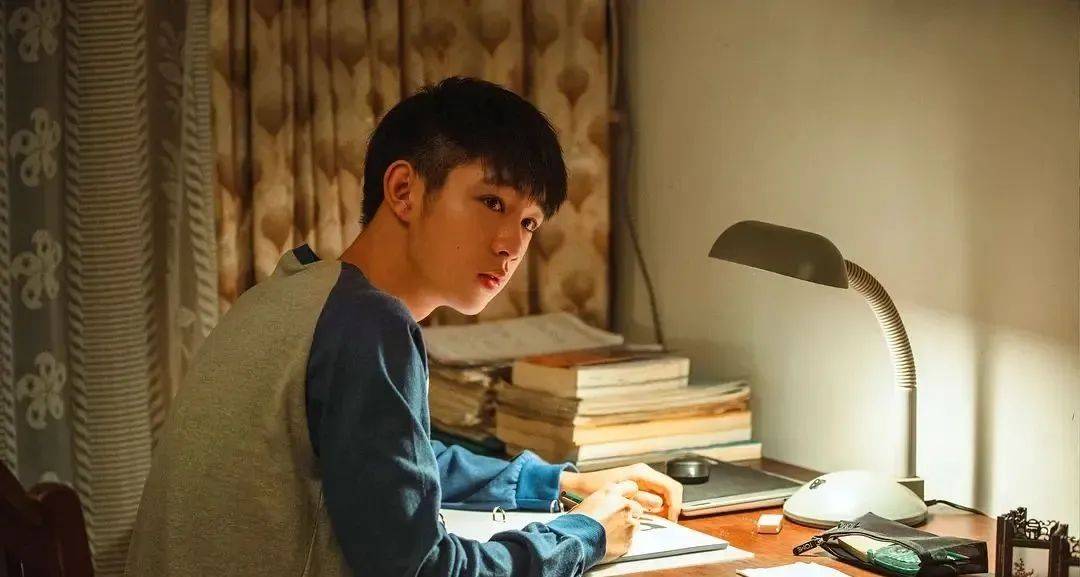

(图/《大考》)

程岩记得,河南省一所学校的“富丽堂皇”让他们大吃一惊,崭新的教学楼与“略显破败”的县城格格不入。校领导告诉他们,学校建设花费超过亿元,好在这几年,十几位争气的学生陆续考入了清华大学、北京大学。

“校领导们都特别拼”。在河南省的另一所县中,学生5点到班级,校领导4点30分就会到岗,学生22点30分放学,他们就23点才走。

但在很多老师眼中,成绩才是重中之重。有的老师会抱怨他们宣讲占用两个小时,“还不如考一张物理卷子”。

也有的老师认为讲这些都没有用,“分数搞上去了,才有可能考上”。

(图/受访者供图)

这几乎是很多县中的缩影。

校领导、一线老师、家长,都在尽全力去做他们认知中能帮助学生考上名校的事,依照他们在过往生涯中总结出的方法论,制定出一条相对固定的县中学生努力路径。

但真正处在其中的学生们,他们才是肉身赤手、需要去承接生活学业巨变的第一人,却更多时候处在被各方要求蒙上双眼的状态中。

哲学专业大二学生王艺翰观察到了一个很有趣的现象。一所县中连续4年的文科状元,都去了北京大学的法学院,其实不是每个人都喜欢并适合法学。“只是因为这所学校第一年的状元考上了法学院,他们只能了解到法学的信息,代代相传,作出了相同的选择。”

他还听说家乡一位高考分数特别高的同学并不擅长数学,但当年题型简单,她的数学超常发挥。因为“听说计算机专业很热门”,她稀里糊涂地选择了清华大学的计算机专业,结果在第一学期挂了两门课,学得很痛苦。

来自县中的杨志腾也表示,刚上大一时,他一度觉得自己的高中生活“非常寡淡”,每天不停地接收有关专业、兴趣爱好的新信息。

MBTI、绩点是什么,他都不知道,“经常听到一个词就会愣一下”。

在开始“山河同舟”项目的那天下午,他和同学们交换了自己的困惑,才发现大家对此都很有共鸣。他们越发意识到,信息差带来的影响,不仅在填报高考志愿的一瞬,更左右了之后四年的大学体验。

王艺翰及宣讲同学。(图/受访者供图)

来自河南省某县中的程岩也提到,报考强基计划时,他只花了两三个小时迅速了解了一下专业,“胡乱填报了一个”。后来报考志愿,他也是跟着感觉填报了清华大学建筑学院,“只能说运气不错”,他恰好喜欢这个方向。

但程岩的室友没那么幸运,“他也来自云南的一个小地方,受家人影响报了建筑学院,来了却发现很不喜欢,经历了一年艰难的挣扎才转去了其他专业。”

这些观察让程岩心里有一种说不出的滋味。两年前的他只知道埋头做题,密集地走访县中后,他才第一次注意到每个班级窗外挂着的励志标语,已经把教学楼映成了红彤彤的一 片。

夜幕降临的时候,标语“我品尝着拼搏的快乐,拼搏精彩着我的生活”成为整个校园最醒目的存在,可眼前这些忙碌不停的身影,对于成年人们所许诺的未来并不清晰,甚至很多老师,都对专业和大学究竟如何也一知半解。

“我问过一个女生,对于将来上大学你有什么想法?她说,不知道。后来我想,如果回到高中,我可能也只能这样回答。”程岩说。

(图/受访者供图)

他回忆起自己的高中阶段,那时,班主任让每个人在班级后墙贴上目标院校,写一句寄语激励自己。那同样是一块红彤彤的励志板,他写下“窗外的繁华,不是我的繁华”。每次累了的时候,他总是习惯回头看一看,“好像你的梦中情校一直在背后盯着你,让你继续加油”。

“可上了大学后我才发现,我写下了这所学校,却根本不知道将来能学什么专业,一个学校里不同专业的分数差距很大,我甚至不知道我到底要对标多少分数。我其实根本没有目标。”

现在想想,原来那是一种“闭着眼睛跑步”的状态,老师和家长在你身旁摇旗鼓掌,你只管拼命地往前跑,不管谁在耳边高声呼喊,也不管那个所谓的终点到底是什么。

那座山,我们可以一起跨越

最初,“山河同舟”只是校内一学期的实践项目。但走过的县中越来越多后,他们决定把这件事一直做下去。因为他们都隐约感觉到,随着新高考改革的全面推进,弥补信息差会变得越来越重要。

自由选科对学生们的未来规划提出了更高要求,但在有限的信息下,学生们又很难作出理性判断。因此团队成员每次都会争取,向尽可能多的学生普及不同专业、政策以及学习方法的新信息,理清大家对不同专业的误区。

今年,他们还成立了专门的政策研究组,即时研究报考政策的变动,并梳理出专业介绍的文档,供同学们参考。

(图/受访者供图)

他们从来不想将目光局限在能考上好大学的少部分人中。在云南的一次宣讲中,王艺翰招募了几位当地的返乡大学生做志愿者,他们来自不同层次的院校,能够给高中生介绍更多信息,“效果挺好的,我们之后也想继续尝试”。

“山河同舟”的项目版图在不断扩大。截至目前,小队已经走过了35所县中,累计参加宣讲的志愿者超过百人,项目成员也由最初的8个扩展到40多个。今年暑假,他们的脚步走向了家乡之外,来到了江西、四川等地。

随着实践的不断深入,改变也在慢慢发生。

程岩提到,每次宣讲过后的互动环节,同学们都会把他们围地水泄不通。很多人不会提出问题,“但他们生怕错过一丁点信息。”

杨志腾说,他们收到了来自县中的积极反馈,有的学生在听过他们的分享后开始明确喜欢的专业,并在今年报志愿时“坚定地作出了选择”。

(图/受访者供图)

杨志腾和朋友们很珍惜这样的实践机会,不断回到县中,如同和过去的“自己”对话。而这个过程,也让他们重新认识了自己的来处。

县中承载着全县的期许,教师团队的努力,一个个小镇学子不服输的倔强。

今年夏天的另一则新闻曾引发广泛讨论,江西九江市下的一所县中,因全校高考前三的学生拒绝报考清北冷门专业,被班主任在群里批评“以自我为中心”,辜负了学校和老师的投入,“家长无奈、老师无语,我表示班主任教育的失职、职业教育的失败。”

新闻下,许多网友批评县中只盯着清北率,目光狭隘,但杨志腾能理解这样略显极端的追求。

他出生在山东省一个沿海县城。当地“产业发展受限,只有教育发展起来才能吸引更多人才”,而考上清华大学、北京大学的学生数量,就是最直接、最有力的指标。

杨志腾刚上高中那两年,考上这两所学校的学生数量断崖式下降,甚至跌到0。他能感觉到整座县城士气低落,大家都憋着一股劲,“总说我们不行,我们凭什么不行?”

3年的拼搏后,包括杨志腾在内的3名同学争气地考上了清华大学和北京大学。

(图/受访者供图)

最近几年,人们提到县中总是习惯落入悲观的叙事,但杨志腾对此并不认同。很多人觉得县中的困境在于优质生源流失,考不出成绩,但现在全国多地严格限制跨地区“掐尖”,他觉得县中当下缺的不是成绩,反而是成绩之外的所有信息,这更多是意识问题。

在这里的时光,本就充满压力与希冀,也必然经历转折点的阵痛。杨志腾相信,信息差从不是不可逾越的鸿沟,只不过对于县中的学生而言,他们需要更多时间去适应与探 索。

而这条探索之路并不孤独。在这趟填平信息差的航行中,他和朋友们,会继续扩建这艘“同舟”。