健康科普|关注“五小”——儿童中的“小星星”

自闭症又称孤独症,患有此病的儿童如同难以捉摸的星星,与世界保持着神秘距离,因此被称为“星星的孩子”。

据统计,我国0-14岁自闭症儿童已突破3000万大关,他们虽被称作“星星的孩子”,但孤独症儿童不是天上的星星,而是真真实实地生活在我们身边。

PART 01 什么是自闭症?

自闭症是一种起病于发育早期,以持续的社交互动与社交交流能力缺陷及受限的、重复的行为模式、兴趣或活动为主要临床特征的神经发育障碍。通常在3岁前发病,男性患病率高于女性。病因尚不明确,主要为遗传因素,但可能与环境因素有关。

PART 02 自闭症的分类

1.经典自闭症:最常见,影响语言、社交和行为,是一种广泛性发育障碍;

2.亚斯伯格综合症:智力正常甚至超常,但社交互动困难;

3.儿童紊乱性障碍:发育正常后在2-3岁退化,丧失语言能力。是一种罕见的神经发展障碍;

4.泛性发展障碍:泛性发展障碍的表现形式可能包含上述三种中的一些特性,但不完全符合任何一种的定义。

PART 03 孤独症儿童的临床特征

核心症状:社会交往和沟通障碍,兴趣范围狭窄和重复刻板行为;

伴随症状:智力发展水平异常、情绪行为问题、肠胃紊乱、癫痫以及睡眠问题等。

具体表现为:

1.不/少应:幼儿对父母的呼唤声没有反应,对叫名反应不敏感,这通常是家长较早发现的孤独症表现之一。共同注意是幼儿早期社会认知发展中的一种协调性注意能力,是指个体借助手指指向、眼神等与他人共同关注二者之外的某一物体或者事件的能力。对孤独症患儿的前瞻性研究发现,他们在14~15月龄即表现出与共同注意相关的沟通水平下降。

2.不/少看:目光接触异常。婴儿期即表现出对有意义的社交刺激的视觉注视缺乏或减少,对人尤其是人眼部的注视减少。例如,孩子在出生6个月后仍不注视人脸或对逗笑无反应;1岁时无法跟随他人视线看向物体。

3.不/少指:缺乏恰当的肢体动作,无法对感兴趣的东西提出请求。孤独症患儿可能早在12月龄时就表现出肢体动作的使用频率下降,如不会点头表示需要、摇头表示不要、有目的地指向、手势比画等。

4.不/少语:多数孤独症患儿存在语言发育延迟现象,对于语言发育延迟的孩子,家长有必要考虑其有无孤独症的可能。

5.不当:不恰当的物品使用及相关的感知觉异常。孤独症患儿从12月龄起,可能会出现对于物品的不恰当使用,包括旋转、排列,以及对物品的持续视觉探索。比如,将小汽车排成一排,旋转物品并持续注视等。言语不当也应该引起注意,表现为有正常语言,但出现了言语倒退,说出令人难以听懂、重复、无意义的语言。

PART 04 自闭症儿童的干预

孤独症的核心症状没有特效的治疗药物和器械,亦无法自愈,截至目前,最有效的治疗方法就是心理行为干预、康复训练和教育。家长要选择医院或者专业机构,让孩子接受系统、专业的干预治疗。

近年来,大量研究发现,早发现、早筛查、早诊断、早干预可显著改善孤独症儿童的认知、语言和适应能力,从而不同程度改善其症状和预后。部分孤独症儿童通过康复训练能够改善社交技能,融入普通教育,成年后可参加工作。

老师和家长首先要做到的是,不要因为孤独症而区别对待这些孩子。在教育活动中,应充分给予这些孩子更多关爱、关注和支持,以开放的心态关注一切可能的机会,让这些孩子更多地了解世界,努力让他们超越标签,成就自己。

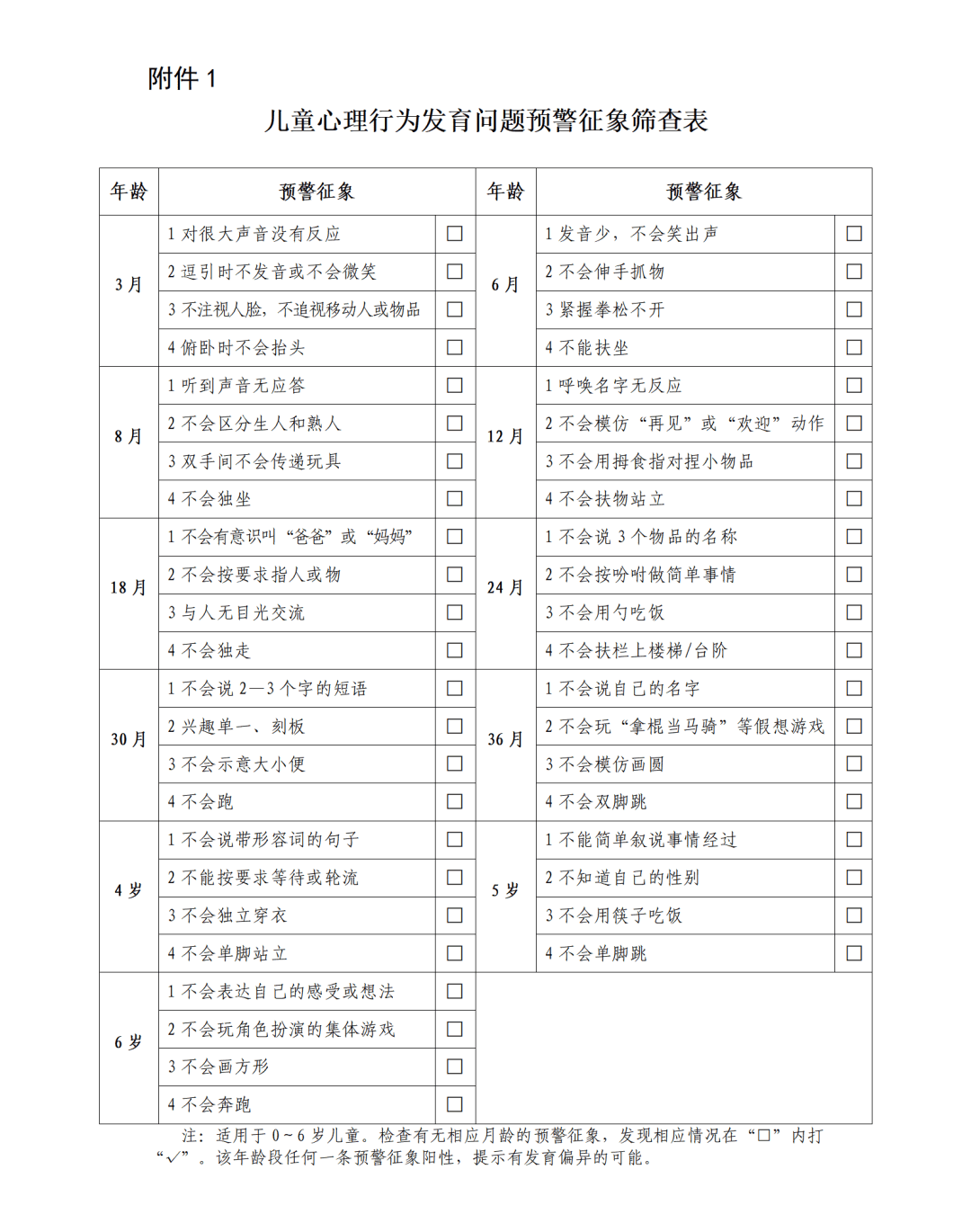

我国2022年9月,国家卫生健康委员会发布了《0~6岁儿童孤独症筛查干预服务规范》,其中明确列举了孤独症的预警表现,具体如下表:

如发现问题,家长朋友也不要太过于焦虑,要及时带小朋友就医,寻求更专业的治疗,帮助孩子更好的适应社会生活。

每个孩子都有自己的光芒,他们在自己的世界里绽放热爱,为我们的世界增添色彩。让他们拥有平等的机会,找到适合自己的路。“每个人都有自己的使用说明书,只是有的人打开方式更特别。”或许他们来自星星,但我们可以用爱和理解搭建一座桥梁,让他们与世界相连。

监制|胡华梁

审核|冯 展

编辑|张紫光

供稿|刘 佳