博士就业遇冷,为什么中国不需要那么多高端人才?

中国博士就业遇冷并非市场不需要高端人才,而是人才供给与产业需求的结构性错配、培养模式滞后及市场认知偏差共同作用的结果。

第一,博士扩招与学术岗位的供需失衡。近年来,中国博士招生规模年均增长超10%,2023年招生量达15.33万人,但高校和科研机构的教学科研岗位仅能容纳约3.5万个。以陕西为例,2023年博士去向落实率跌至76.68%,而本科生达81.19%,凸显学术路径的饱和。博士群体中45.5%首选高校任职,文科博士这一比例更高达70%-90%,但岗位供给远无法满足需求,导致大量博士被迫转向企业或基层岗位。

第二,企业需求与博士技能的错位。企业拒绝博士并非否定其知识储备,而是成本收益失衡。博士期望薪资较硕士高42%,但非科研岗位中,其贡献值与硕士差异有限,导致用人性价比失衡。例如,半导体企业招聘芯片研发岗时,博士虽掌握前沿理论,却缺乏从实验室到量产的技术转化能力;生物医药、人工智能等领域同样存在“学术强、实践弱”的鸿沟。企业担忧博士存在“学历优越感”,可能影响团队协作效率。

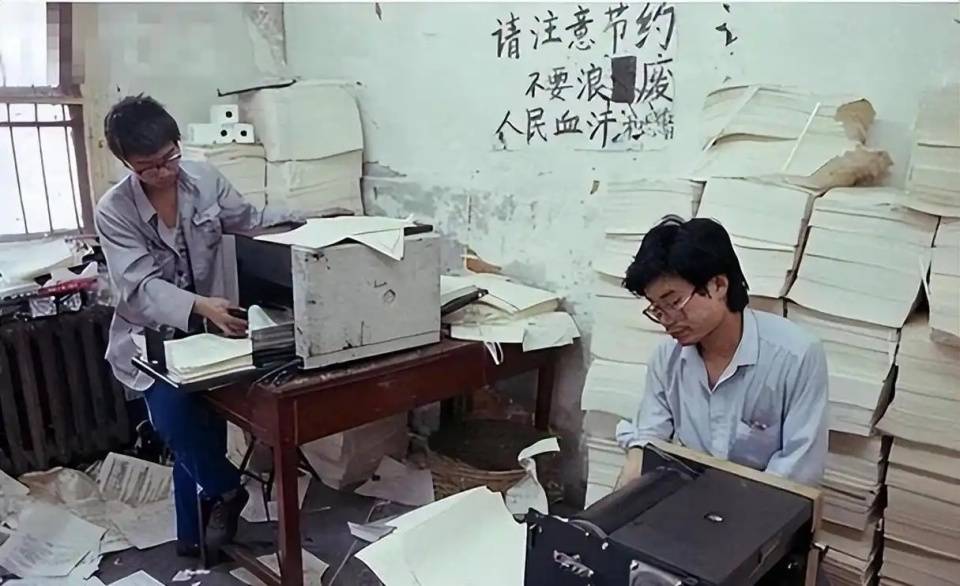

第三,培养模式滞后于产业变革。中国博士教育以学术研究为核心,70%的导师将“科研能力培养”列为首要任务,而“行业实践能力”仅占18%。课程设置缺乏技术商业化、项目管理等实用技能,导致博士缺乏跨领域通用能力。尽管国家推动专硕、专博比例提升,但传统学术导向仍占主导,专业学位博士占比不足5%,难以满足企业对复合型人才的需求。

第四,地域与行业分布的失衡。博士扎堆一线城市科研院所,而二三线城市企业博士岗位空缺率超40%。同时,博士就业行业集中于教育、科研领域,对新兴产业如人工智能、新能源汽车的参与度不足。2025年人才报告显示,AI算法工程师、新能源汽车工程师等岗位需求激增,但博士群体中具备跨领域行业知识者较少,导致“高端人才”与“高端岗位”错位。

破局关键在于三方协同:高校需增设技术转化课程,建立学科交叉创新中心;企业应参与定制化培养,如华为“天才少年计划”提前锁定人才;政府需优化人才评价机制,打破“唯学历论”,建立以实际贡献为导向的激励体系。高端人才始终是创新驱动的核心资源,但需通过结构性改革实现“人岗适配”,让博士学历真正成为推动产业升级的“硬通货”。

下一篇:端坐一院中 与诗共消暑