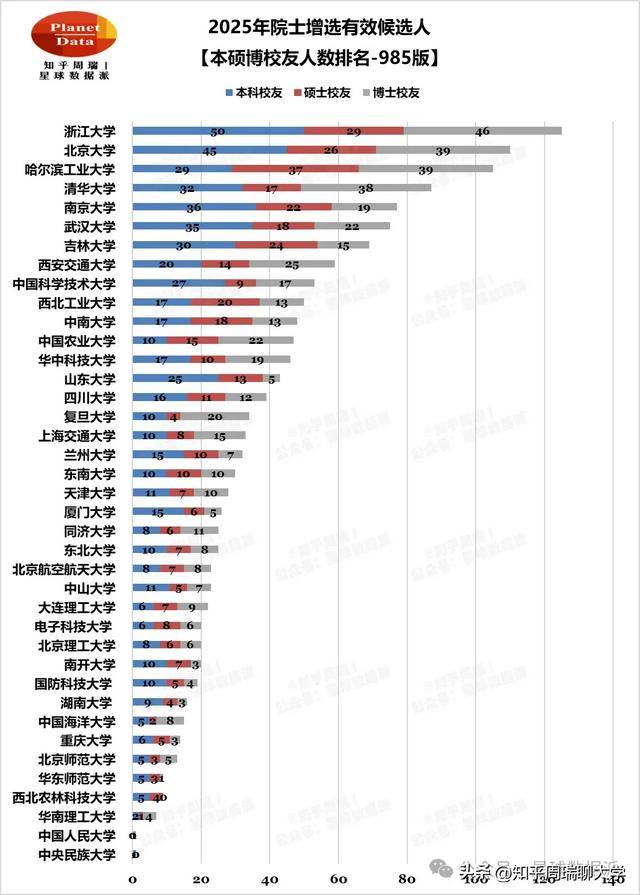

2025院士候选985本硕博校友排名:浙大登顶,人大民大华工垫底!

来源:网络消息

2025 年两院院士增选有效候选人名单揭晓,39 所 985 高校的本硕博校友数据,成为解码人才培养生态的关键密码。浙大力压清北登顶,哈工大突围前三,武大、吉大逆袭,人大、民大、华工的特殊处境,勾勒出 985 高校人才培养的复杂图景,背后是学科特色、地域生态与育人逻辑的深度博弈。

浙大清北哈工大:不同赛道的领跑者

浙江大学以 125 人次本硕博校友总数登顶,展现 “全链条育人” 的强大实力。本科阶段 50 人次的深厚基础,硕士 29 人次的交叉赋能,博士 46 人次的顶尖突破,构建起从学术启蒙到科研攻坚的完整闭环。在工科领域,浙大将实践育人贯穿本硕博培养,让学生在解决产业难题中成长;在交叉学科,打破文理壁垒,孕育创新火种。这种 “全链条贯通” 的模式,使浙大成为科研人才的 “摇篮工厂”。

北京大学 110 人次紧随其后,凭借 “学术广度” 突围。本科 45 人次的广泛覆盖,硕士 26 人次的多元交叉,博士 39 人次的深度探索,构建起包容开放的学术生态。从基础理科的理论突破,到人文社科与科技的融合创新,北大的本硕博培养强调 “思想碰撞”,让不同学科的人才在这里找到科研灵感。这种 “学术雨林” 模式,滋养出具有多元思维的科研人才。

哈尔滨工业大学以 105 人次闯入前三,靠 “特色赛道” 制胜。硕士阶段 37 人次的绝对优势,凸显其国防科技领域的深厚积淀。从本科的 “硬核” 基础训练,到硕士、博士阶段的国防项目攻坚,哈工大的人才培养深度绑定国家战略需求。在航空航天、先进制造等 “卡脖子” 领域,哈工大的校友们持续突破,用 “使命驱动” 的科研精神,在特色赛道上跑出加速度。清北构建 “学术生态”,哈工大深耕 “特色战壕”,共同为国家科研体系输送力量。

武大、吉大:综合类高校的韧性突围

武汉大学(75 人次 )、吉林大学(69 人次 )高居第六、七位,展现综合类高校的育人韧性。武大的优势,在于 “文理交融 + 地域赋能”。东湖之畔的学术沙龙,让人文思辨融入理工科研究;武汉作为国家中心城市的产业需求,倒逼学科交叉创新。本硕博培养强调 “问题导向”,从水利工程到生物医药,学生既懂理论又能应用,在解决实际问题中成长为科研骨干。

吉大依托 “大而全” 的学科布局,在东北老工业基地的土壤中培育人才。从地质资源到汽车工程,本硕博教育注重 “知识传承与创新突破” 的平衡。扎实的基础学科训练,让学生在科研中 “站得稳”;鼓励跨学科探索,又让他们 “走得远”。这种 “厚基础、宽口径” 的培养模式,使吉大在综合赛道上持续输出人才,证明地域与学科生态的合力,能孕育出强大的育人韧性。

人大、民大、华工:特殊样本的育人逻辑

中国人民大学、中央民族大学、华南理工大学成为本硕博校友候选人最少的 985 高校,背后各有深层逻辑。人大、民大以文科为主,学科布局决定人才输出侧重治国理政、社会治理,与两院院士增选的自然科学赛道错位。但这并非弱势,而是差异化选择 —— 它们为国家输送人文社科领军人才,在 “无形战场” 贡献价值。

华南理工大学的 “低调”,值得深入剖析。广东重商传统是否影响学术?实则不然。华工的工科底蕴深厚,但其人才培养更侧重 “产业转化”。从本科的实践教学,到硕士、博士的产研合作,华工的校友大量流向企业、产业创新一线。在院士增选聚焦 “学术科研” 的赛道上,华工的人才输出看似 “少”,实则是 “赛道选择差异”—— 当其他高校深耕学术科研,华工扎根产业创新,用另一种方式支撑国家发展。这种差异,是地域经济生态与高校育人定位共同作用的结果,无关 “重商轻学”,而是人才培养的多元路径。

2025 年院士增选的 985 校友数据,解码出高校人才培养的多元生态。浙大清北哈工大的赛道差异,武大吉大的韧性突围,人大民大华工的特殊样本,共同指向一个核心:985 高校的人才培养,已从 “单一模式” 转向 “多元破局”。每所高校都在寻找适配自身的育人路径,或全链条贯通,或特色赛道深耕,或综合韧性突围,或差异化选择。这种多元博弈,正是中国高等教育活力的体现 —— 当 39 所 985 高校在不同赛道上各展所长,国家科研体系的 “人才拼图”,必将更加完整、更具韧性,支撑起科技自立自强的时代重任。

上一篇:四川专升本招生人数较多的专业