普高班爆火,国际学校的尽头是高考?

国际学校在新的一年没有迎来倒闭潮,反而迎来了“转轨潮”。

这波转轨不是学生从国际学校跳转体制内学校,而是国际学校新增开设普高课程。

这是国际学校的“变味”,还是教育市场中家长们选择的变多了?

01.

国际学校开卷普高

老牌民办学校也要走高考路线来救赎

近年来,越来越多国际学校开始兼并普高赛道,在原有的国际课程之外,开设普通高中。

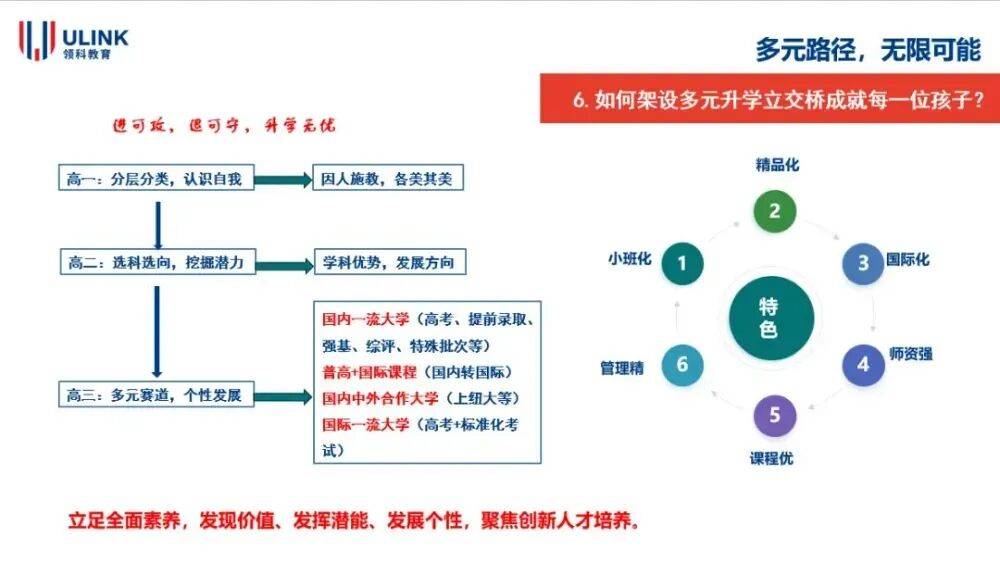

比如上海领科今年设立普通高中部,今年秋季计划招收35人,青浦协和也在近期宣布,8月新增IBDP和国内高考课程。

图源:上海领科

图源:上海领科

之前,天津光华剑桥、青苗学校怀柔校以及北京爱迪、北京朝阳凯文等老牌民办校,早就已经增设普高课程。

上海华二紫竹国际学校在原有国际课程体系中引入高考课程,中关村外国语学校、尚德实验学校实行国际课程部与高考部并行的“双轨制”,允许学生在高一结束前自主调整方向。

《中国国际学校发展报告(2023)》的数据显示,截止2023年底,全国共有1150所国际学校,其中超过8%的学校开设了高考课程或“国内大学通道项目”。

除了一部分国际学校直接开设新增国内普高课程之外,还有一些国际学校通过和公立高中合作,利用学籍挂靠和联合培养的方式,为学生提供普通教学和高考的合法身份。

从新兴学校到老牌学校,这些原本专注于海外升学的国际学校,也在招生中打出了可兼顾高考的广告,吸引更多家庭的选择。

有数据显示,在选择A-Level、IB、AP等国际课程的学生中,约15%至22%的家庭仍将高考作为Plan B。

国际学校开设普高,表面上是开拓新赛道,实际上可能是一种无奈的自救。

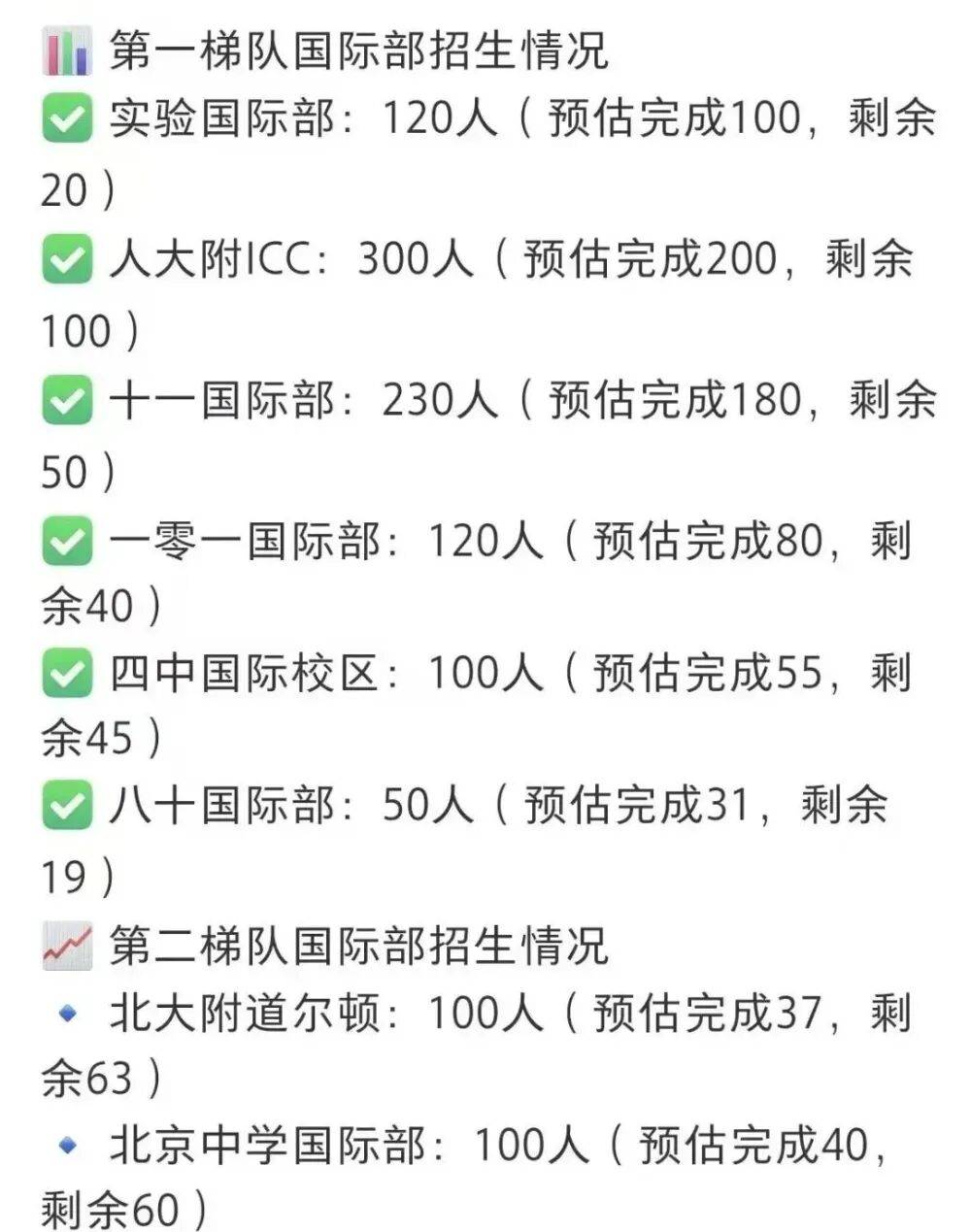

最近几年曾经一度炙手可热的公立国际部招生遇冷,就连美本升学第一梯队的学校都传出招不满的消息,其他第二、第三梯队的公立国际部就更难了。

图源:网络

图源:网络

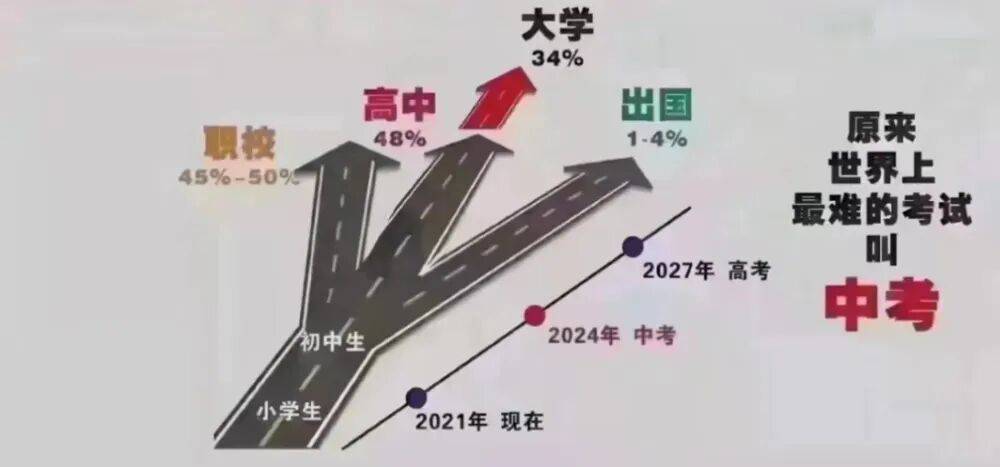

而且海外留学不利的消息频出,不少家庭都选择让孩子回流到普高赛道,放弃留学,其中从国际学校转出来的学生更是不在少数。

留学家庭的出走,让公立国际部、国际学校都遭到了猛烈地生源冲击,也让国际学校和公立国际部之间的竞争关系变得更加微妙。

于是,一些学校开始降低门槛,扩大招生范围;一些学校选择开设更多国际课程,为留学家庭提供更多元的选择,还有一些学校直接开设了普高赛道。

对于很多择校家庭来说,升学结果往往比教育理念更重要。

当国际课程留不住生源,国际学校就只能满足家长的转轨需求,这也是在生源困局中的一种自救。

02.

国际学校普高班

是“变味”还是多了一份保险?

对于家长来说,国际学校开设普高课程,到底是国际学校“变味”了,还是选择变多了?

除了一部分坚定走国际路线的家长,还有一些家庭选择国际学校是一种无奈的选择。因为孩子的成绩达不到知名公立国际部,就只能选择国际学校。

图源:网络

图源:网络

而开设普高课程的国际学校,给了这些家庭双重选择的机会,既可以参加国内高考,也可以申请国外留学。

提到国际教育离不开钱的问题,家庭经济实力雄厚,一路读国际学校,顺利留学都不存在问题。

但现在相当一部分中产家庭在规划国际教育路线时要精打细算。

尤其是在经济波动、企业裁员频繁的背景下,如果国际学校断供,那么孩子的教育规划就会全盘打乱。

相比之下,那些开设普高课程的国际学校反而给出了一种风险最小化的选择。

根据学校官方公布,北京爱迪学校普高学费为每年12.15万,新英才学校为19.8万一年。相比于AP、A-level、IB课程20-30万的学费,性价比相当高。

即使是家庭遭遇经济问题,也可以在校内实现转轨,通过普高课程的学习实现国内升学,孩子不至于因为重大改变而承受太大的冲击。

图源:pexels

图源:pexels

更重要的是,根据往年的升学数据,这些国际学校的普高升学并不弱。

北京爱迪国际学校原本以AP、A-level为主,2022年开始增加了国内升学班,为北京籍学生提供普通升学路径。

2025年高考最高分579分,升学率100%。文化类考生,30%上北京市特控线,57%上本科录取线。

青苗学校2025年没有公开普高升学数据,根据顶思收集的信息,学校普高毕业生约为120人,最高分为468分。

新英才学校最高分611,文化类考生30%上北京市特控线,95%上本科录取线。

更吸引家长的一点是,北京爱迪学校与新英才学校的学生中考后名次提升非常明显,前者人均提高2万名次,可以说是低分高录的典范。

这些升学成绩让很多家长对国际课程重新建立了信任,不过依然有很多家长认为,自己不愿意当大冤种,花大价钱读这样的国际学校,和普高有什么区别?

03.

披着假面的国际学校

不是普高,胜似普高

近年来,国际学校最为人诟病的一点是,国际学校和普通高中越来越“同质化”。

很多家庭选择国际学校,最初的出发点是为了“逃离内卷”。

他们希望孩子能摆脱传统应试教育的束缚,在更自由的教育环境中发展兴趣、塑造个性。

然而,真正进入国际高中后,不少家长和学生发现,竞争与焦虑并没有消失,而是换了一种形式存在。

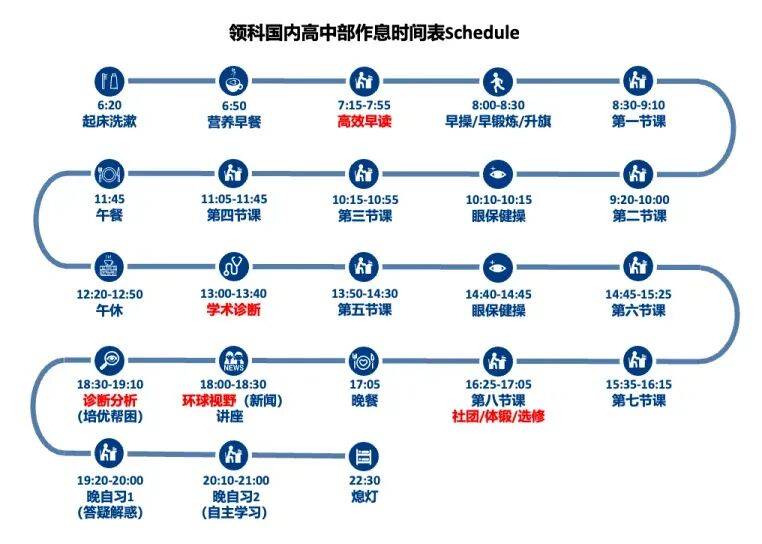

社交媒体上,很多国际高中学生分享自己的日常,早上6点起床,晚上9点放学,之后还有一轮自修。

周末不是休息,而是各种学科竞赛、科研项目、背景活动,课程表排得满满当当,项目作业、演讲展示、跨学科活动一个接一个。

图源:上海升学

图源:上海升学

很多家长以为,进入国际学校就不用再经历应试教育、刷题教育,孩子可以自由探索喜欢的学科,深度且个性化地发展。

结果进来了才知道,国际学校不过是加上了国际化皮囊的体制内高中,所谓的全人教育、素质教育不过是多了几场活动,上课依然是填鸭式教育。

一方面,头部学校抢走了最好的学生,也抢走了最好的老师,二三梯队的国际学校很难招到真正能够贯彻国际化教育的好老师。

另一方面,国际学校也有升学压力,最能在短时间内达成目的的方式,还得是靠衡水模式。

不仅如此,进入国际学校,补习可能比体制内学校补得更狠。

一位家长曾晒出自己孩子读国际学校的费用,学费20万,数理化经济四门补习一年也是20万,另外还有竞赛辅导,AMC、BPhO等一年也要3万...

图源:pexels

图源:pexels

由于学校倡导个性化学习,老师给予学生较大的自由度,学生的学习没有严格的监督很难有大进步,所以很多学生只能额外参加补习班。

而且国际学校全英教学,很多孩子根本跟不上,遇到理科习题很容易理解错题目的意思,文科干脆连术语都看不懂,习惯先翻译成中文再理解,浪费了很多时间。

国际课程内容更深入、更切合实际、更需要理解,和曾经的小学初中内容完全脱节,只能寄托于校外补课。

这么看下来,国际学校就像开盲盒,拆开后,可能是真正的国际化教育,也可能是披着国际化教育外衣的体制内学校。

国际学校的普高课程在某种程度上却成为了家长最安心的选择,这到底是国际学校的悲还是喜呢?