开讲!中国科学院院士赵东元畅谈科学创新之道

“为什么我们的学校总是培养不出杰出的科技创新人才?”9月4日下午,由中共杨浦区委宣传部主办的“人民城市·杨浦大师课”第五讲在上海人民城市展示实践馆火热开讲。主讲人赵东元的一句话,让不少台下观众为之一震。

赵东元,中国科学院院士、复旦大学智能材料与未来能源创新学院院长。本次讲座,他以“钱学森之问——科学能否成为中国文化的基因”为题,与市民群众、学生和科技工作者们共同踏上了一段关于科学精神、教育反思与未来展望的探索之旅。

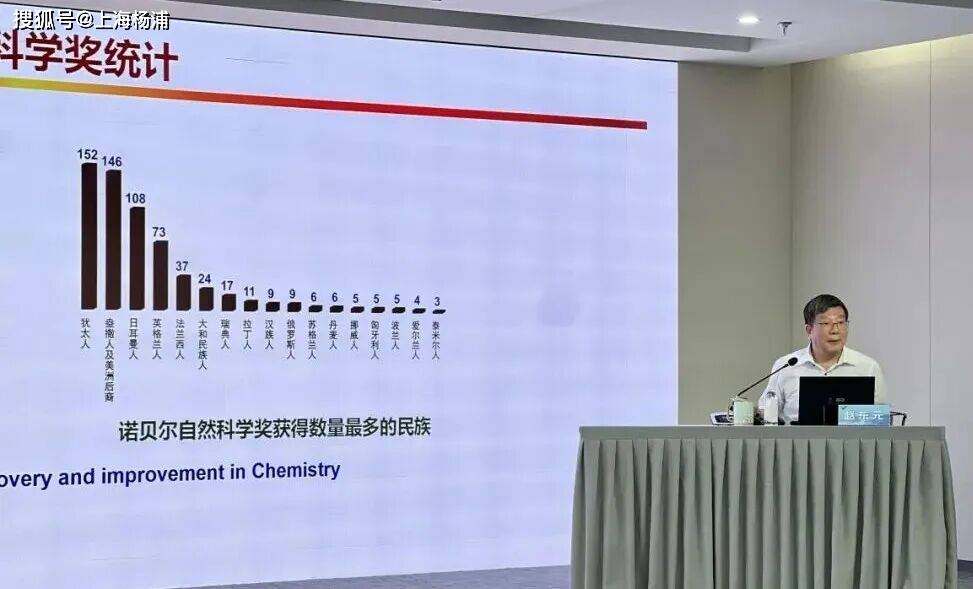

讲座中,赵东元从著名的“钱学森之问”切入,翔实的数据和历史比较,指出了中国在诺贝尔自然科学奖等国际科学大奖中的缺席,反映出尽管我国科技事业取得了长足进步,但在原始创新、理论构建和引领性科学研究方面仍存在短板。

面对这一难题,赵东元尝试以“什么是科学”“为什么近代科学没有出现在中国”“如何做好科学研究”三个角度进行解答。首先,围绕科学的本质,他为观众进行了系统性阐释,强调科学不仅是系统化的知识体系,更是一种以质疑、独立、唯一为精神内核的认知活动。科学的目的在于发现规律、创造规律,其方法需逻辑化、定量化、实证化。同时,赵东元还借助牛顿、爱因斯坦等科学巨匠的案例,生动讲述了科学问题的诞生往往源于深邃的思维、大胆的质疑与超凡的想象力。

为什么近代科学没有诞生在中国?在探讨这一“李约瑟难题”时,赵东元从文化基因、哲学结构、地理环境等多维度展开分析。他援引了杨振宁、饶毅、弗洛里斯·科恩等学者的观点,指出中国传统文化中“天人合一”的整体思维、实用主义的倾向,以及缺乏推演法的逻辑体系,在一定程度上制约了近代科学在中国的诞生。

而对于“如何做好科学研究”这一问题,赵东元结合自身科研经历与国际科学史案例,提出了自己的见解。“优秀的科学研究始于提出好问题,这需要培养批判性思维和超越常规的想象力。”他总结了科学研究的四大动力:好奇心驱动、系统化整合、方法论创新以及跨学科融合。不仅如此,赵东元阐述了理想化的科学方法,包括精确实验、假说提出、数学推演、实验验证和理论提升,并以笛卡尔的方法论和理想气体状态方程的发现为例,说明抽象化、理论化和简单化在科研中的重要作用。

讲座尾声,赵东元院士结合自身在介孔材料领域的开创性研究,生动展示了从经验科学到智能设计的科学发展趋势。他勉励青年学者勇于探索,敢于创新,树立独立思维,摆脱功利导向,真正为科学而科学。赵院士呼吁,唯有摒弃功利主义,崇尚独立思考,培养刨根问底的科学精神,才能使科学真正成为未来中国文化的内在基因。

据悉,“人民城市·杨浦大师课”通过跨领域整合育人“大师资”,系统化设计、基地化运作课程,精心打造了集形势与政策解读、中华优秀传统文化传承、城市文明创新发展研究于一体的讲座平台,旨在深化区校联动机制,打造人民城市理念实践育人的示范高地,全力推进“人民城市理念最佳实践地”和“习近平文化思想最佳实践”建设。

未来,“人民城市·杨浦大师课”将持续以思想为媒,汇聚更多前沿智慧,让学术之光点亮美好未来。

文字 | 汤顺佳

图片 | 汤顺佳

编辑 | 陈露

*转载请注明来自上海杨浦官方微信