首都高校10位“宝藏老师”的育人之道

二十年深耕甲骨文研究这个“冷门绝学”

首都师范大学教授莫伯峰

始终保有对知识纯粹的热情

严谨中带着诗意

用生活化的例子讲透深奥理论

北京师范大学教授谢琰

是学生口中的“神仙导师”

从教41年

北京林业大学教授雷秀雅

始终坚持“在人心里种下一棵健康的树”

带领团队成员成功完成天舟八号

搭载静电探测微小碎片载荷在轨试验任务

北京信息科技大学机电工程学院副教授唐凯

始终坚持“做国家最需要的科研”

……

今天是第41个教师节

新京报推出“我的宝藏老师”系列报道

共选取了10位首都高校教师代表

紧紧围绕教育家精神的内涵

讲述优秀教师教书育人的感人故事

展示新时代教师风采

━━━━━

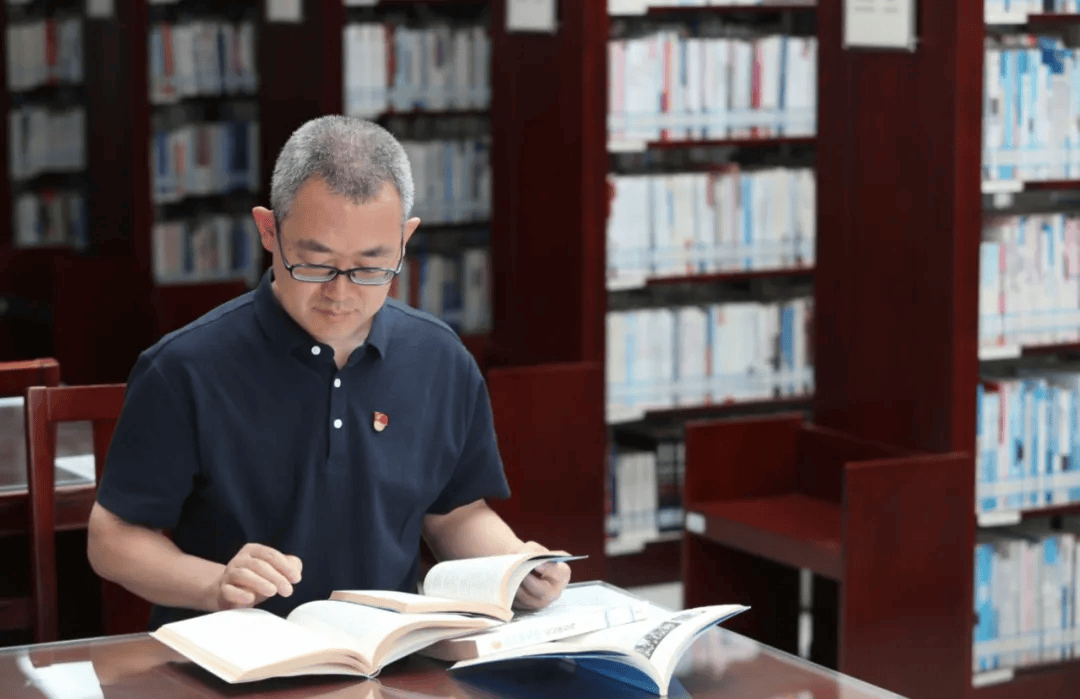

首都师大教授莫伯峰

深耕“冷门绝学”

用AI破解甲骨文密码

借助AI技术,甲骨上残缺的裂纹逐渐闭合,模糊的文字显现在眼前……这是一场与三千年前的古人的“对话”,也是一场智力冒险。每发现一片新缀合的甲骨背后的文字密码,为“冒险者”带来的喜悦和成就感都是无以伦比的。首都师范大学文学院教授莫伯峰就是这样一位“冒险者”。

“目前已经发现的不重复的甲骨文单字已经有4000多个,如果你想从事这份研究,认识这些字是基础,还要知道每个字的古代意义。”8月15日,在首都师范大学甲骨文研究中心的会议室,莫伯峰将自己钟情的甲骨文研究娓娓道来。

莫伯峰的研究主要围绕“甲骨刻辞字体分类”展开,即根据字体把甲骨文细分为几十个类型,这是他在甲骨学领域的专长。近年来,“人工智能在古文字研究中的应用”是他重点关注的领域。

━━━━━

北师大教授谢琰

爱古诗词也爱古生物

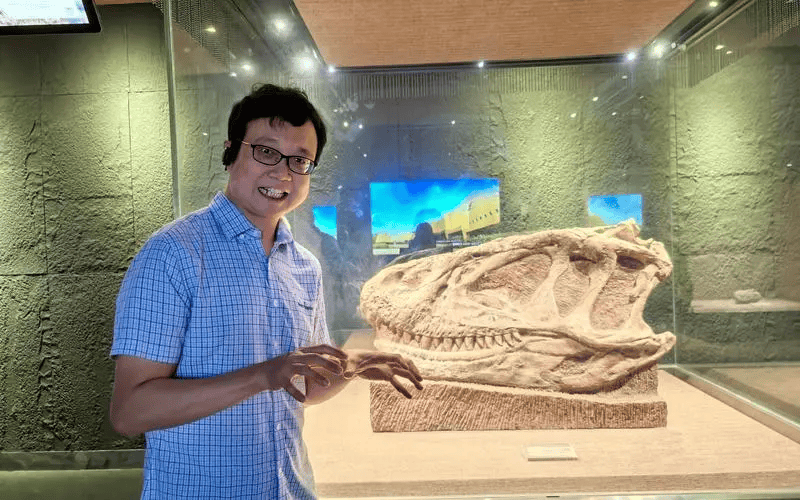

▲谢琰热衷看恐龙纪录片、科普片,保留着儿时对古生物学的兴趣。 受访者供图

“活痛快点!”在一次给毕业生写寄语时,谢琰沉默良久,挥笔写下这四个字,这也正是他从求学到文学研究、教书育人之路的概括,他希望像嵇康、阮籍那样始终追求真理和真情,“虽不能至,心向往之”。

谢琰是北京师范大学文学院古代文学研究所教授、博士生导师,研究领域涉及古典诗词、唐宋散文、古代思想史、学术史。他不仅是学术领域的深耕者,更是学生们口中“亦师亦友”的“宝藏老师”。

从安徽师范大学的家属院到北京师范大学的学术殿堂,从自由阅读的少年到传道受业的师者,谢琰的人生轨迹始终与文学相伴,带着家族教育的基因,承袭师长们的智慧,在学术与教学的双轨上坚定前行。

━━━━━

北京林业大学教授雷秀雅

“在人心里种下一棵健康的树”

▲雷秀雅拿着孩子们送给她的礼物。新京报记者 徐彦琳 摄

北京林业大学人文社会科学学院心理学系教授雷秀雅的办公室布置得格外温馨。沙发上摆放着各种各样可爱的毛绒玩具,墙上是和学生们的合照拼出的爱心,架子上的纸星星、小手工制品格外显眼——都是孩子们送给她的礼物。

今年是雷秀雅从教的第41个年头。2024年,她获评“全国模范教师”。这份荣誉背后,是她对教育本质的坚守:“教育是最干净的事,你接触的都是内心纯粹、需要关怀的孩子——无论是特殊儿童,还是面临‘内卷’的大学生。”

在北林心理系流传着一句话,“在人心里种下一棵健康的树”。从特殊儿童的“守护者”,到大学生的“心灵摆渡人”,41年来,雷秀雅始终在做同一件事——把“健康”的种子种进人心。

━━━━━

中国音乐学院张天彤

20年踏遍北部边疆

“抢救”少数民族音乐

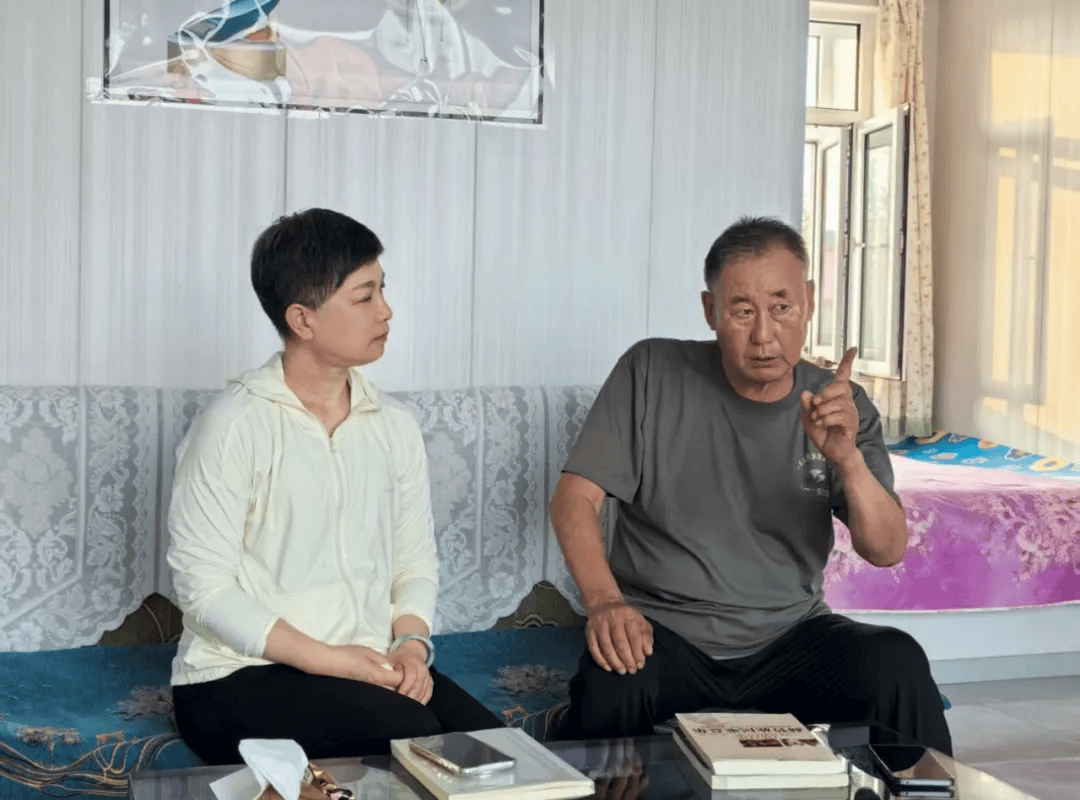

▲2025年7月,张天彤(左)带队前往黑龙江省同江市街津口赫哲族乡渔业村国家级非遗传承人吴宝臣家中采访。受访者供图

7月,深入黑龙江省赫哲族的聚居村落探访;8月,再次带队奔赴大兴安岭地区探访鄂伦春族非遗传承人。从8月13日至22日这10天的时间内,中国音乐学院声乐歌剧系教授张天彤带着学生们辗转了三个地区、多个村镇,采访了20多位非遗传承人、民间音乐爱好者,抢救性录制了120多首传统歌曲。

寒暑假带着学生们去边疆采风如今已是张天彤固定的“度假”方式 。从独自背着行囊和设备穿梭边疆,到带领多校学生规模化采风,张天彤已为守护少数民族音乐坚守了20余年。2022年,她入选了2021年“中国非遗年度提名人物”。

除了利用每年的寒暑假带队采风之外,张天彤还在校内外开发了《民歌中的红色记忆》思政课程。这背后是她对于教学和民族音乐极致的热爱。她说:“教学的最高境界其实就是一个字——‘爱’。”

━━━━━

北京服装学院刘莉

“让科技与美学在赛场上完美融合”

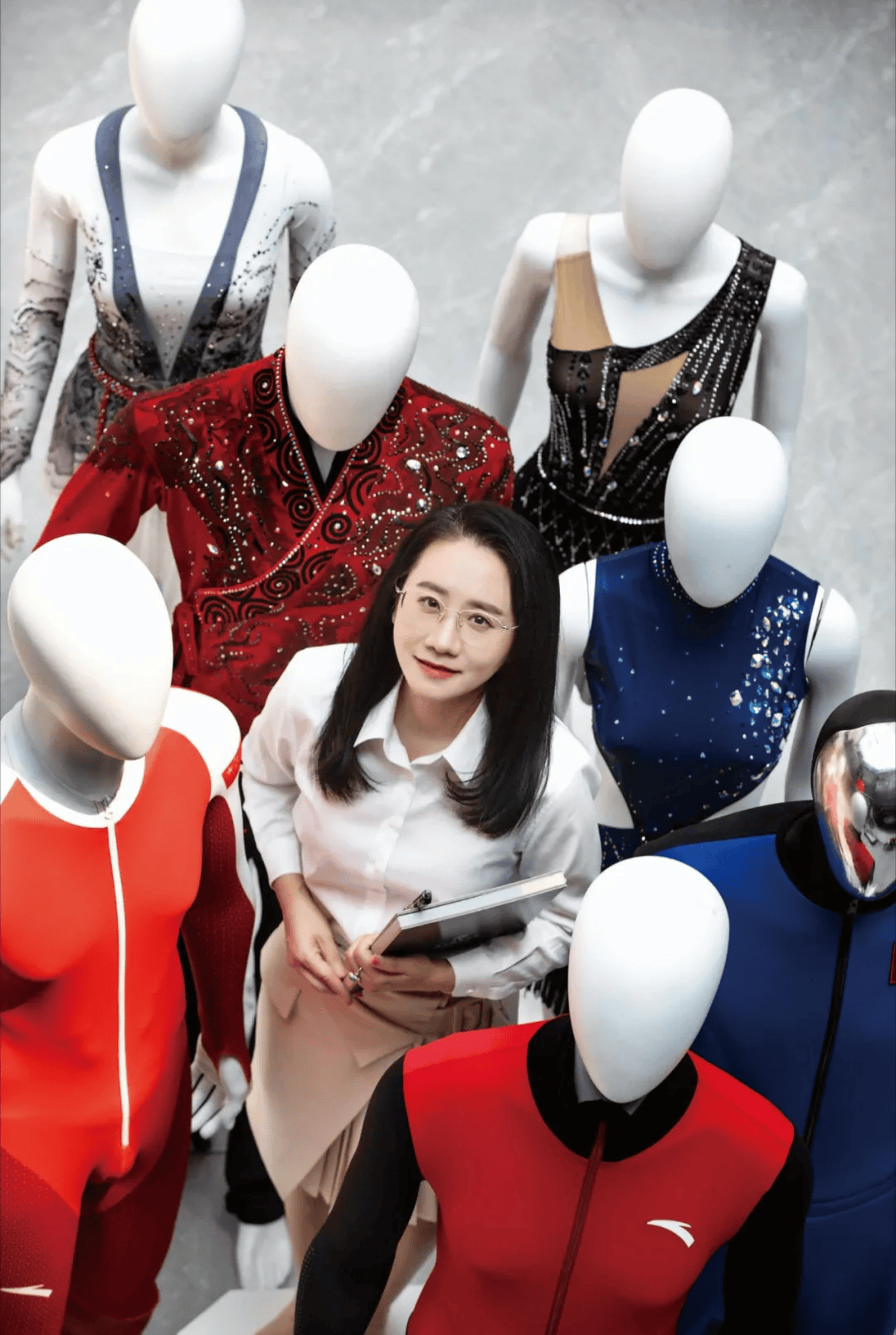

▲北京服装学院研究生院院长、服装科技研究院院长刘莉和其团队设计的冬奥服装。 受访者供图

“这面料挺好,比较密实,也有速干功能,挺像样!”8月27日下午的一场急雨让空气变得湿冷,在北京服装学院服装科技研究院的一间工作坊里,刘莉正带领团队紧锣密鼓地推进一项新任务:为中国北欧两项队研发备战装备。当路过一个身着样衣的人体模特时,她驻足片刻,指尖轻轻抚过织物表面,便立刻下了判断。

刘莉是北京服装学院研究生院院长、服装科技研究院院长,这份笃定与从容背后是一位科研工作者近三十年的专业深耕。“这些判断都是基于积累的经验,我在运动服装这个领域十几年,一眼就明白他(运动员)要的是什么。”刘莉的话语中带着身经百战的笃定,常年积累的专业经验让她可以瞬间判断出材料的特性,而她的经历则是一段用智慧与汗水编织的跨界传奇。

━━━━━

信息科大唐凯

从实验室走向太空静电探测

带领学生“闯”出创新路

▲产品交付前,唐凯在团队自己搭建的洁净间内。受访者供图

“仰望星空赋予我们方向,脚踏实地给予我们力量。任何一个远大的理想、宏伟的目标,都是由一个个看似简单的、简陋的,甚至不可能的小步骤组成的。”今年教师节前夕,北京信息科技大学机电工程学院副教授唐凯如是总结自己多年的科研心得,鼓励那些想要在科研领域有所成就的大学生们,要敢想敢干也要脚踏实地。

2019年,唐凯成为北京信息科技大学的一名教师,在他心中,教师是年轻人成长路上的引导者,最重要的是立德树人,是让知识传递下去,“从小学到中学再到读研读博,这一路我遇到了很多好老师。我也想成为一名好老师。”

什么样的老师是好老师?每个人心中自有答案。唐凯正在用科研路上从不放弃攻坚克难的精神,用课堂上“授之以渔”的教学方式,用和学生相处时亦师亦友的鼓励,写下自己的答案。

━━━━━

北语闻亭

择一业终一生

做国际中文教育躬耕者

▲北京语言大学国际中文学院教授闻亭。受访者供图

在北京语言大学的主教学楼里,一群肤色各异的国际友人坐在一间间教室里,专注地跟着老师朗读生词,略带不同口音的普通话在教室里响起,碰撞出国际文化交流的奇妙旋律。

这样的场景在北京语言大学国际中文学院教授闻亭的眼中,再平常不过。从2007年站在北京语言大学的讲台上起,将近20年的时间里,她一直在做一件事:教更多的国际友人学会中文,让他们成为中国文化的传播者。

“第一次上完综合课走出教一楼大门的时候,我的眼眶都湿润了。”回想起多年前的场景,闻亭的声音里依然透着激动与兴奋。闻亭偶尔也会害怕自己有教学倦怠、害怕不能带给学生更多的知识,但她始终相信自己作为教育工作者的初心不会改变,老师始终要帮助学生成为更好的自己。

━━━━━

北京青年政治学院李红武

躬耕职教17年

培养“青春养老人”

▲李红武躬耕职业教育17年,为首都老龄产业培养了大量为老服务专业人才。受访者供图

“闺女,我的蒲扇呢?我用了这么些年,每次你收拾我都找不着。”最近,家人发现80岁的李军行为开始出现异常,变得敏感易怒,东西随处乱放却总是责怪儿女——这是认知障碍的早期信号。在我国,生活在农村60岁以上人口约有1.21亿人,空巢率超70%。随着人口老龄化的加剧,老年认知症已经成为继心脑血管、癌症等危及老年人身心健康的第四大杀手,让不少家庭陷入一人失智、全家失衡的困境。

如何照护患有认知症的乡村老人?在8月底举办的全国职业技能大赛中,北京青年政治学院智慧健康养老服务与管理专业副教授李红武指导的学生团队针对这一课题,通过情景演绎的方式,展示了一套解决方案。

2025年,李红武获得了“北京市先进工作者”称号。躬耕职业教育17年,李红武始终以“人师”的温度与“经师”的专业,推动养老专业从传统走向智慧,为首都老龄产业培养了大量养老服务专业人才,陪伴学生把专业理想照进现实。

━━━━━

北联大教授田园

做有温度的“人师”

▲从2006年走上教学岗位至今,北京联合大学教授田园已经当了近二十年“老师”。受访者供图

提前组建班级微信群,研读每个学生资料,了解学生的兴趣爱好和各科成绩,为大学期间发掘学生的长板和补足短板做准备,策划新生班会第一课的内容……2025级本科新生尚未报到,北京联合大学应用科技学院副院长、教授田园已然忙碌了起来。

从2006年走上教学岗位至今,田园已经当了近二十年“老师”。“经师易求,人师难得。”这是田园的毕生追求。站上讲台,田园把高大上的宏观经济学知识,“掰开了、揉碎了”用鲜活的方式讲给学生听;走下讲台,田园坚信行为世范,对待学生要用爱灌溉,要“扶上马再送一程”。“青出于蓝而胜于蓝,看到学生们能够成才、走向更好的岗位,这就是我最大的骄傲。”

━━━━━

中国戏曲学院杨洋

从学徒到戏曲艺术传承者

讲述“平凡中的坚持”

“身姿要笔直,眼随手走,要注意细节,我们再来一遍!”9月8日晚6点多,在中国戏曲学院的一间练功房里,杨洋正在指导学生,她一次次重复耍枪、抛枪等高难度技术动作,每做一个动作眼神里都带着笑意,“你们将来都是要当老师的人,技术动作要格外到位才能指导学生,要做到眼观六路、耳听八方。”

一场练功课下来,杨洋嗓音已沙哑,这是她多年来的教学日常,“一节课3个小时,最累的时候,感觉整个人都被掏空了。但这么多年已经习惯了,我曾经一天上过12节课,那真是从早到晚。”杨洋笑着回忆道。

新京报记者 杨菲菲 刘洋 徐彦琳 郭延冰