4年拿2个学位,火了!

当大多数人还在为“选专业还是选兴趣”纠结时,有人已经在本科毕业时手握两个学士学位了。

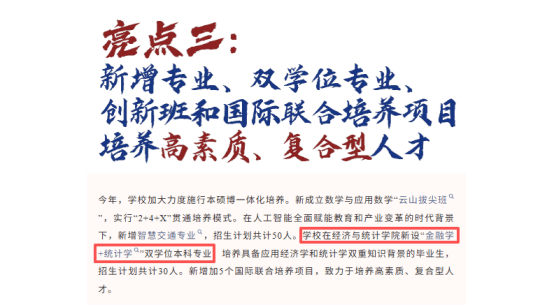

今年6月,广州大学发文公布了学校2025年本科招生与培养的五大亮点,排在C位的正是经济与统计学院全新上线的“金融学+统计学”双学士学位项目。别看只是多了一个“+”,与去年单一金融学专业相比,该双学位项目平均录取分数直接猛涨11分,成为众多考生竞相报考的热门选择。

截图自广州大学官微

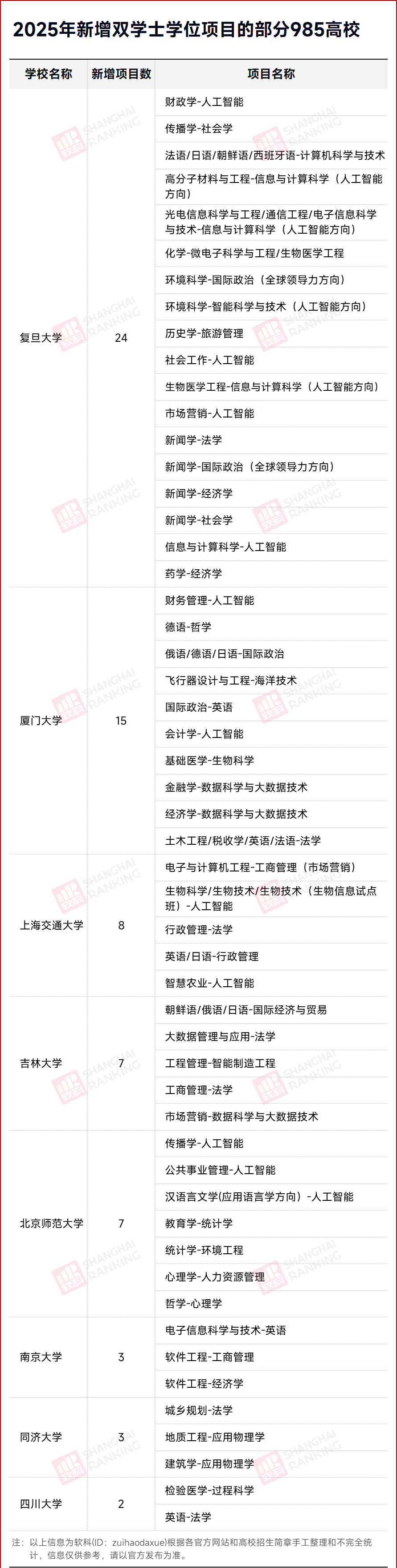

把镜头再往前推两个月:4月,上海市学位委员会发布2025年上海市普通高等学校双学士学位复合型人才培养项目名单,复旦大学、上海交通大学、同济大学等名校集体“上新”,其中复旦大学新增24个项目,可谓是“双学位项目收割机”。

一边是高分追涨,一边是高校抢滩。双学位项目持续升温,成为众多学子心中一张含金量十足的“学历名片”。那么,究竟什么是双学位?又有哪些高校正在招生?作为人才培养的一种新趋势,越来越多的目光正投向这片充满可能的教育天地。

双学位,由来已久

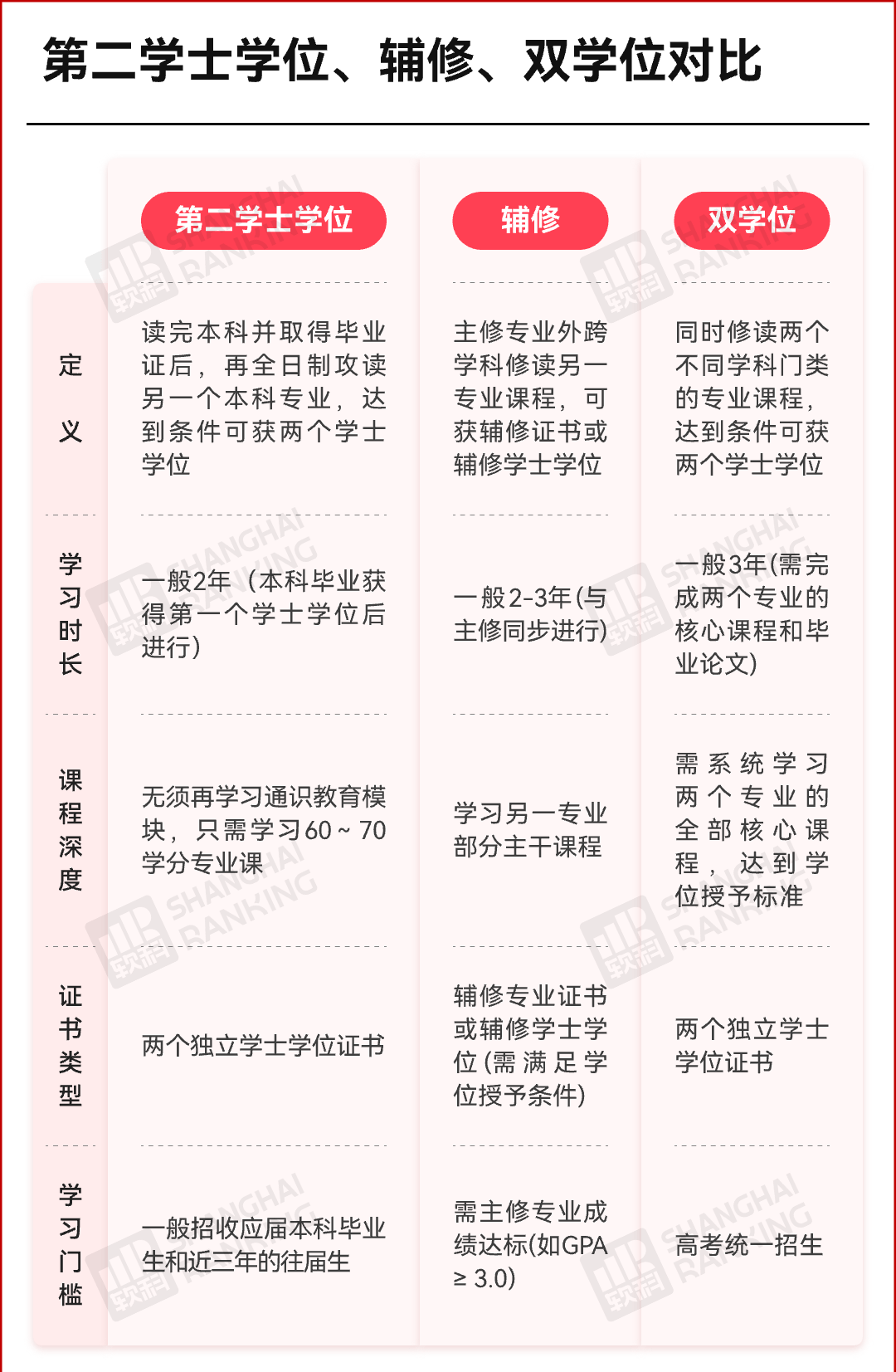

区别于单一学位,双学士学位(下文简称“双学位”)的特点在于“双轨并行”,即需要学生同时完成两个主修专业的全部培养方案。与常见的辅修不同,双学位培养模式下可分别获得两个独立授予的学士学位。

具体来说,双学位和第二学士学位(重启!2年制本科,火了!)、辅修还有这些不同:

实际上,双学位并非新鲜事物。早在1985年,《中共中央关于教育体制改革的决定》即提出“实行学分制和双学位制”,吹响了教学制度改革的号角。此后,各高校陆续试水,却长期处于“有名无实”的尴尬境地——什么是双学位、如何进行培养、待遇怎样……政策层面长期留白,使得双学位的发展也屡屡碰壁。

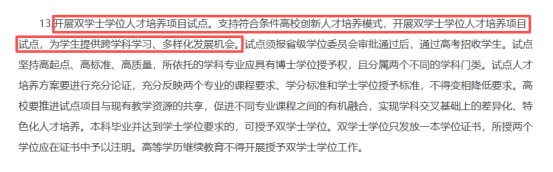

转机出现在2019年。7月,国务院学位委员会正式印发《学士学位授权与授予管理办法》,首次为双学位“正名”。文件明确支持“可在本校全日制本科生中设立双学士学位复合型人才培养项目”,并划定“所依托的学科专业须具有博士学位授予权”,让高校在学位授予上有章可循。10月,《关于深化本科教育教学改革全面提高人才培养质量的意见》再次重申支持高校开展双学士学位项目。自此,制度补位,质量加锁,双学位终在政策端上了“保险”。

截图自《关于深化本科教育教学改革全面提高人才培养质量的意见》

2021年,习近平总书记在中央人才工作会议上明确指出,高校特别是“双一流”大学要“发挥培养基础研究人才主力军作用”,并着力“培养高水平复合型人才”。这一纲领性论断为新时代高校人才培养锚定了航向,也使得作为塑造复合型人才重要路径的“双学位”教育,日益受到重视与青睐。

2023年,教育部等五部门印发《普通高等教育学科专业设置调整优化改革方案》,其中提到:地方高校要拓宽基础学科应用面向,构建“基础+应用”复合培养体系,探索设置“基础学科+”辅修学士学位和双学士学位项目。

时间来到今年1月,《教育强国建设规划纲要(2024—2035年)》明确部署“实施基础学科和交叉学科突破计划”,要“引领学科交叉融合再创新”。当学科交叉已然上升到战略高度,作为高校培养交叉复合型人才的重要途径,双学士学位项目(简称“双学位项目”)也掀起了一场交叉融合的创新浪潮。

这些高校,蓬勃开展

历经探索与迭代,双学位项目逐渐形成多元而成熟的格局。这些项目通常以国家重大战略为坐标,并与学校整体的人才培养方案和学科布局同频共振。

今年上半年,北京、上海、江苏等地相继公布了2025年普通高校双学士学位复合型人才培养项目名单,其中包括上海交通大学、吉林大学在内的多所985高校成功获批,双学位项目方阵再度扩容。

除上述部分985高校外,首都师范大学、北京外国语大学、中央财经大学、南京师范大学等“双一流”院校亦立足学科优势与办学需求,精准布局,构建起了各具特色的交叉人才培养新版图。

不难看出,双学位这一跨学科人才培养模式,正加速从“选择题”变为“必答题”。那么,双学位到底为何如此“吃香”?

产业与就业的“双向奔赴”

契合就业市场、产业需求对人才的能力期望,是双学位项目的培养目标之一。

“当下,许多企业对学生的跨学科能力要求越来越高,对人才复合性培养的要求也越来越高。”广州大学招生就业工作处处长、招生办主任林雪松一语破的。他指出,高校推出双学位项目,正是为了给学业优秀、学有余力的学生提供更符合社会发展需要的多元技能,助力其就业。

时代浪潮澎湃,高校率先求变。面对国家对集成电路、量子计算等核心技术的迫切需求,中山大学聚焦“卡脖子”难题,推出“物理学+微电子科学与工程”双学位项目,剑指全球半导体竞速赛道,为“中国芯”突围储备拔尖人才。

图源中山大学官微

当我国基建步入高质量运营阶段,传统工程师若只懂钢筋水泥,已难以驾驭全周期管理要求。学校再落一子,开设“土木、水利与海洋工程+经济学”项目,破解行业“重建设、轻运维”痛点,为深珠通道、环北部湾广东水资源配置工程等超级工程输送复合人才。

这场高校与企业的“双向奔赴”,实现了“1+1>2”的学科交叉赋能,一边精准对接国家与产业对复合型人才的新“刚需”,一边给毕业生们叠满技能buff,使他们在求职时竞争力满满。

文科和冷门专业的“救星”

当前,传统文科教育体系与社会实际需求之间的脱节日益明显,部分冷门专业也面临招生吸引力不足的困境。而双学位项目的推出,为这些专业带来了新的发展契机。

去年,复旦大学在2024年本科招生简章中就推出“英语—计算机科学与技术”“翻译—计算机科学与技术”等4个双学位项目,打通了文理界限。今年,学校再次将社会工作与人工智能相结合,探索起人文关怀与智能技术的协同创新。

无独有偶,厦门大学也通过给文科专业安装人工智能“新引擎”,对交叉复合人才培养体系进行升级——首批设置的15个双学士项目里,有“会计学+人工智能”“财务管理+人工智能”两个人工智能相关项目。“文科+AI”渐成潮流,传统文科专业内涵得以重塑,时代适应性与竞争力也进一步增强。

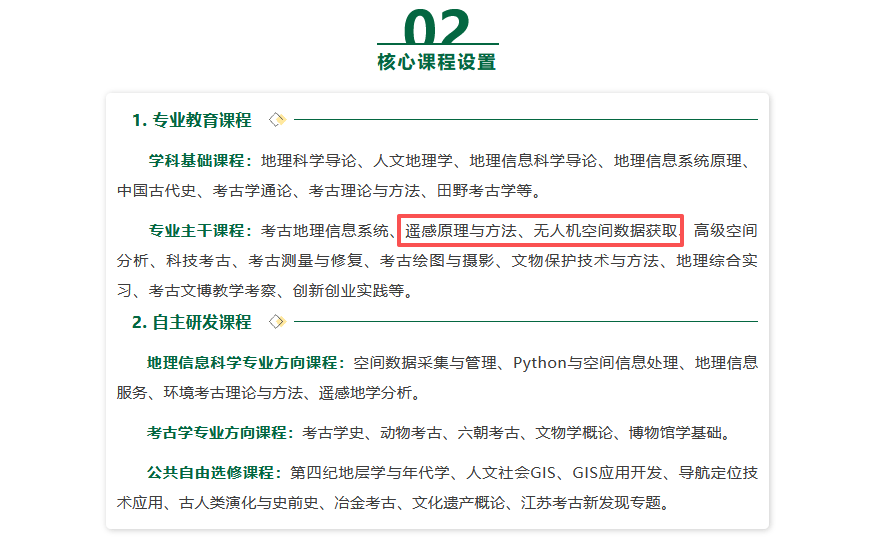

除了文科专业,一些较为“冷门”的专业也被再次盘活。上海交通大学将农业科学与人工智能整合,打造“智慧农业-人工智能”双学位项目,将编程“写”进田野,助力推动农业现代化转型。南京师范大学积极响应《“十四五”文物保护和科技创新规划》关于“构建科技考古创新体系”的部署要求,推出“地理信息科学+考古学”项目,从昔日的一把洛阳铲到如今的遥感、无人机,一众学子不再谈“考古”色变,而是在交叉学科里“挖”出新未来。

截图自南京师范大学官微

当前,满足学生多元学术志趣与职业规划的复合需求,向社会持续输送具备“双专业纵深”的跨界人才,已成为高等教育改革的重要方向。

就专业建设而言,双学位项目实现了优质资源的深度整合,让两个异质学科在交叉碰撞中激发出新的学术火花;对学生而言,它意味着在同一学习周期内深入两大知识疆域,系统构建跨学科的知识框架,显著提升综合素养与创新思维。由此,毕业生兼具复合型能力与开放性视野,可胜任多元岗位,就业通道更宽阔,未来发展更可期。

长远来看,平衡学科深度与广度、合理规划课程负荷,引导学生根据自身兴趣与能力理性选择、量力而行,才能真正实现跨学科教育的初衷,培育出既有交叉视野又具备持续发展能力的创新人才。