“打败几十万人,就换来这结果?”985校招现场,让人心酸

在中国社会的传统认知中,"985大学生"这个标签自诞生之日起就笼罩着一层耀眼的光环。它意味着你是同龄人中的佼佼者,是高考这场千军万马过独木桥的终极赢家,代表着智力、毅力和前途的无量。

然而,当这些天之骄子们历经四年寒窗,终于手捧毕业证书走向社会时,却不得不面对一个令人窒息的事实:那张曾经价值千金的文凭,如今似乎正在急速贬值,让许多人不禁发出感叹:"打败几十万人,就换来这结果?"

孔乙己脱不下的长衫,就是985学生头衔的束缚。毕业后,一名大专生最后成了服务员,人们点点头,表示可以理解,现在竞争压力大。

本科生毕业后,成了外卖员,大家叹口气,现在的学生,想要养活自己,越来越难了。遇见不好的专业,真的没有工作。

985毕业,一个月5000块,人们瞪大双眼:你们可是985啊!是啊,他们可是985啊,但如今的社会,最不缺少的,不就是人才吗?

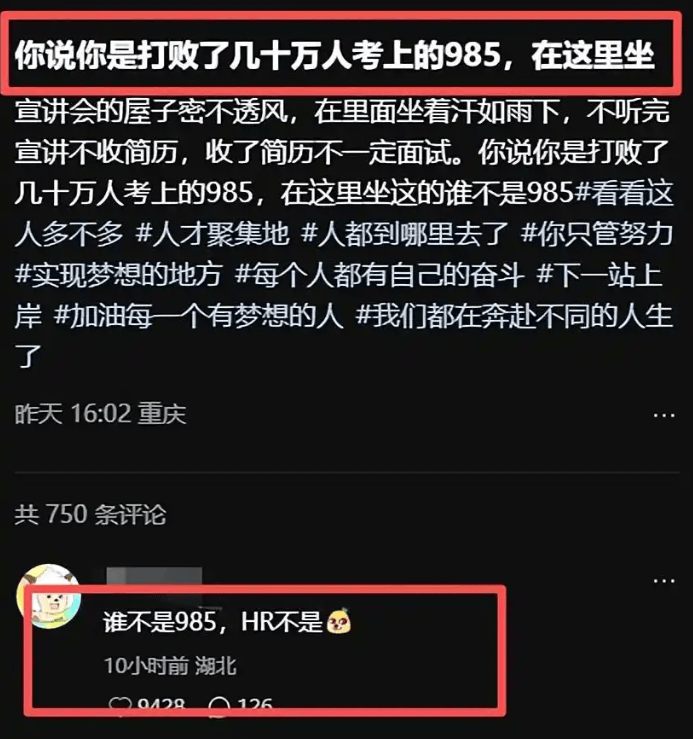

985院校的双选会上,一幕幕画面,看的人心酸。整个招聘会现场,被学生们挤的水泄不通,寸步难行。

平时我们眼中的天之骄子,不得不与数万名同样手持985学历的毕业生们一起,挤在闷热的招聘会现场,汗流浃背地争夺着有限的岗位机会。

这种巨大的心理落差和现实冲击,并非偶然出现,而是多重社会因素共同作用的结果。首先最直接的原因就是高等教育扩张带来的学历通胀。

自从1999年中国高校开始大规模扩招以来,大学生数量呈现井喷式增长。到2022年,中国高校毕业生规模已经突破了1000万人。

其中985高校的毕业生虽然比例不高,但绝对数量也已经达到数十万之众。当稀缺资源变得不再稀缺时,其价值自然会下降。

今天的985学历,可能只相当于二十年前的普通本科学历在市场中的相对位置。换句话说,不是985学历贬值了,而是整个社会的学历水平提高了,导致985学历的相对优势减少了。

社会对学生的期待,也开始变成了束缚

社会对名校毕业生的期望与现实是有差距的,大家秉承着"名校毕业必然获得高薪厚职"的理念,给学生数不尽的压力。

毕竟,职场成功取决于多种因素,包括个人能力、专业技能、人际交往、机遇把握等等,学历只是敲门砖之一。

许多985毕业生在校期间主要专注于学术成绩,缺乏社会实践和职业规划,导致进入求职市场时准备不足,缺乏竞争力。

而且,现在的用人单位越来越理性,不再盲目迷信名校光环,而是更加注重实际工作能力、项目经验和软实力,谁都想降低容错率,竞争就越来越激烈。

名校毕业的光环,让很多学生看不起基础性质的工作,看不起学历不高的领导,反而会在工作中,寸步难行。

就像同学们抱怨的,整场招聘会,都说985有优势,但这里都是985的毕业生,除了用人单位的HR。大家重新回到了同一起跑线,过去的辉煌成绩不再具有区分度。

笔者寄语:

面对这样的现实,985学生们需要经历一场艰难的心理调适过程。大家要放下"天之骄子"的光环意识,重新认识自己的位置和价值。

这个过程对很多人来说并不轻松,因为它意味着要直面可能存在的落差。但这种调整又是必要的,因为只有放下包袱,才能以更加务实的态度面对职业发展。

(图片均来源于网络,如若侵权请联系删除)