高考史上2位“最顶级状元”,一个留美当教授,一个中科院研究员

改写版:

2000年盛夏,河南新乡市一中校门口人头攒动。这一天是千禧年的高考日,酷暑难耐,但人们的目光却被一个14岁的女孩吸引——她稚嫩的脸庞在一群成年考生中格外醒目。更令人惊叹的是,这个名叫何碧玉的女孩最终以满分考入清华大学,随后被美国圣路易斯华盛顿大学破格录取。然而,她在学成后选择留在美国,留下一句“美国的科研环境更适合实验研究”,从此再未归国。

四年后,山东烟台市的高考考场上,一个名叫王端鹏的男孩以749分的惊人成绩考入清华大学。与何碧玉相似,他毕业后也赴美深造,先后进入杜克大学和斯坦福大学攻读硕士、博士学位。但不同的是,王端鹏最终放弃了美国的高薪工作,毅然回国加入中科院,投身科研事业。

两位天才少年,为何做出截然不同的选择?这背后是个人志向的差异,还是环境使然?

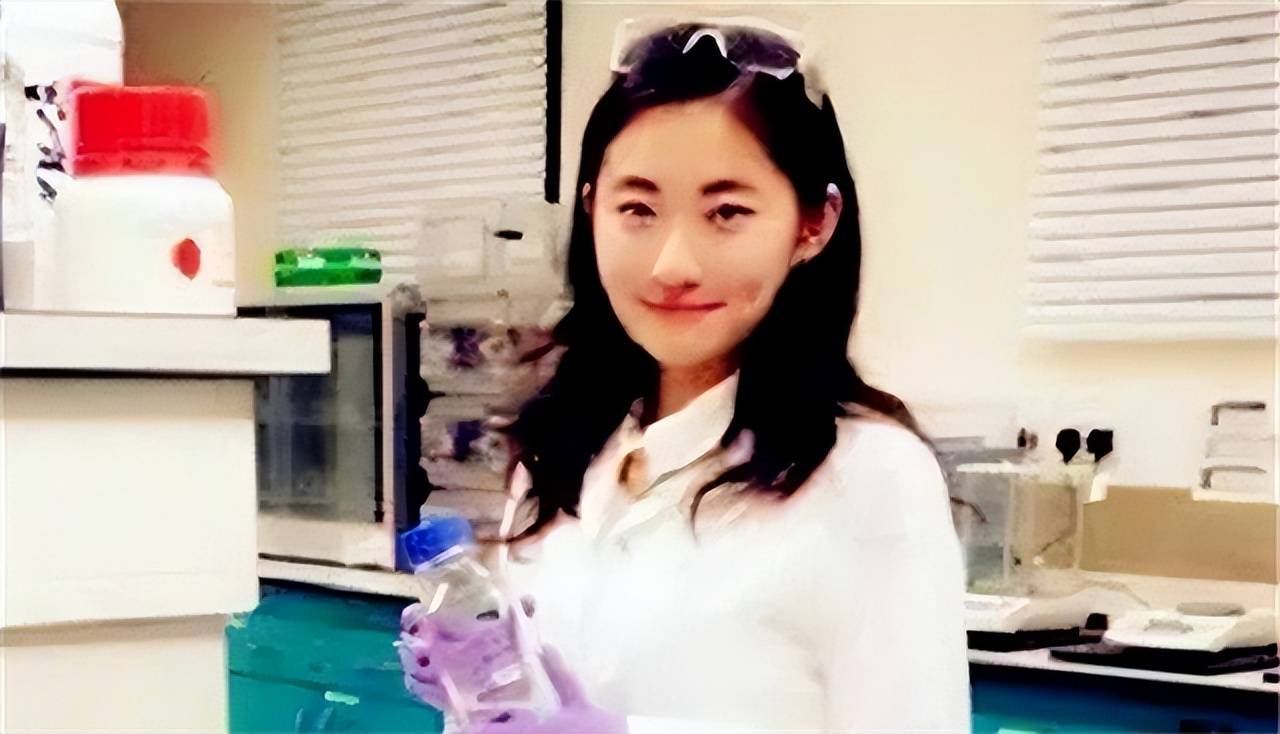

何碧玉1985年出生于一个高知家庭,父母是华北石化地质局的工程师。她自幼展现出超凡的学习能力,尤其热爱阅读和思考。10岁时,她考入新乡一中少年班,用四年时间完成了小学六年级到高中的全部课程。2000年高考,14岁的她以标准分满分(注:当时河南采用标准分制,实际卷面分并非全科满分)的成绩被清华大学生物科学专业录取。大学期间,她沉迷实验室研究,毕业后赴美深造。在华盛顿大学,她专注于神经科学领域,发表多篇高影响力论文,最终留校任教。面对国内媒体的追问,她坦言:“美国的科研设备和资料更完善,更适合我的研究。”

而王端鹏的成长轨迹则更显朴实。1987年,他出生在山东一个教师家庭。父母通过言传身教培养他的学习兴趣,家中常年弥漫着书香。2004年高考,他凭借理综满分、总分749分(含奥赛加分20分)成为山东省状元。在清华大学化学系就读期间,他既是学霸也是运动健将,展现出全面发展的特质。赴美留学后,他先后在杜克大学和斯坦福大学取得学位,并创办科技公司。当美国机构以优厚条件挽留时,他却坚定回国:“知识学到手,就该报效祖国。”如今他在中科院默默耕耘,极少公开露面。

两人的故事引发深思:何碧玉的选择是否背离初心?或许答案并不简单。正如诺贝尔奖得主杨振宁,早年因科研条件留美,但始终心系祖国,晚年归国执教。而王端鹏的回归,恰逢中国科研环境快速提升的机遇期。随着国内实验室设备、经费支持日益完善,越来越多“王端鹏们”正带着尖端技术回国效力。这或许揭示了一个真理:人才流动的本质,是个人理想与时代发展的同频共振。