从布朗到牛津:五个留学妈妈的成长之路

每年一到申请季,就有不少妈妈来找我咨询,也常在家长群里看到大家分享孩子被名校录取的消息。有时一张截图,有时一段语音,背后藏着的是一整个家庭几年、甚至十几年的投入和陪伴。

这其中,有几个妈妈的故事我一直记得很清楚。她们的做法各不相同,但都有一个共同点:不是盲目鸡娃,而是用各自的方式,踏实、智慧地陪孩子走到了终点线。今天想分享给你,也许能带来一点启发。

L妈妈的故事是一个做留学咨询的朋友跟我说的。她开门见山就说:“我家孩子文书写了很多自己对哲学的看法,不知道会不会太偏?”

她的女儿在高二那年突然对哲学产生浓厚兴趣,经常读苏格拉底、柏拉图的书,还申请加入了学校的哲学社团。

身边人劝她:“学这个将来不好找工作,慎重。”但L妈妈没有干预,反而支持孩子深入了解。“我不希望她是为了讨好招生官才去参加竞赛和科研,而是因为她真的喜欢。”

女儿后来写出了一篇思辨性非常强的主文书,申请时报了剑桥的哲学系和布朗大学,最终双双录取。她最后选择了布朗——一所强调开放课程、支持自由探索的藤校。

L妈妈说得很坦白:“其实我也怕她撞南墙,但我更希望她是为自己撞的,而不是为我。”

? 妈妈的秘诀:给孩子真正的选择权——兴趣不是附属品,而是方向盘。

杜克妈妈是在家长群里我最佩服的“DIY战神”之一。她不做教育行业,也不是海归妈妈,但对申请系统的熟悉程度可以比肩专业顾问。

有一次群里聊起“中介靠不靠谱”,她发了一张Excel截图。我还记得那张图:从10年级开始到12年级结束,时间节点、竞赛报名、标化考试、文书计划、提交时间……条理清晰到像是企业运营表。

她儿子一开始学商科,后来转向数学方向,整个路径她都重新规划了一遍。最难得的是,她从头到尾都没传递焦虑。

“孩子自己看着那张表,有方向感,就不会被申请吓到。”她说。

最后孩子拿到了杜克大学数学系的offer。她却说:“真正的收获不是offer,而是他现在能自己规划目标了。”

? 妈妈的秘诀:用结构代替情绪,用工具代替焦虑。你稳,孩子才能稳。

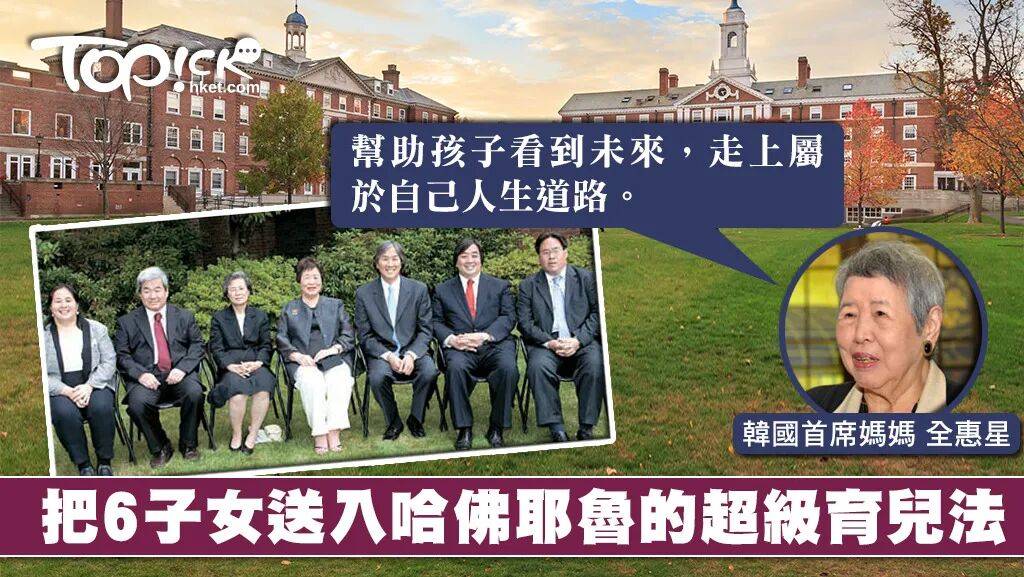

耶鲁法学院教授全惠星,一位被韩国媒体称为“首席妈妈”的女性。

她和丈夫共育六个孩子,全部被哈佛或耶鲁录取。

大女儿哈佛毕业,麻省理工学院理学博士,韩国中央大学化学系教授;

大儿子耶鲁医学院毕业,现任哈佛公共卫生学院副院长;

二儿子哈佛医学博士、麻省理工学院哲学博士;

三儿子哈佛毕业后留学牛津,再回到哈佛获得法学博士学位,之后成为耶鲁法学院首位韩裔客席教授,出任助理国务卿;

二女儿哈佛法学博士,曾任哥大学法学院副教授,现任耶鲁法学院临床法学客席教授;

小儿子毕业于哈佛社会学系,在纽约视觉艺术学院获得了艺术硕士学位;

但她说:“我从来没有为了孩子牺牲自己。”

她家有一个不成文的规定:无论有多忙,每天早上都要全家一起吃早餐。

“早餐时我不会讲道理,也不讲成绩。我只在桌上放几本书,孩子们想看就看。不说教,也不引导。”

她说,她最大的教育方法是:持续让孩子在“学习是一件平常事”的环境中成长。

那一刻我意识到,原来不需要花钱买“最好的学区房”,而是要创造出一种学习氛围的“生活区房”。

? 妈妈的秘诀:家是港湾,也能是图书馆。你不必每天监督,但你必须每天示范。

第四个故事是一位妈妈在一次讲座后的留言区私信我分享的,后来她也来参加了我们的小型家长分享会。

她的女儿并不属于那种“成绩拔尖、竞赛拿奖”的类型,高中阶段甚至一度成绩不稳定。但她很有表达力、情绪也很细腻,一直喜欢写故事、画插画,曾运营过一个小众公众号。

在申请季时,很多人建议她“往热门专业靠一靠”,“包装一下项目经历”。但这位妈妈很坚定:“我不想把她塑造成招生官喜欢的样子,我想她被看见,是因为她本来的样子。”

她带着女儿认真复盘了每一次投稿、比赛、画展的经历,把公众号留言、互动数据也整理成素材,文书里写的是女儿如何用绘本陪伴小学生度过焦虑、如何把自己的感受转化成图像表达。

“没有竞赛奖项,我们就好好写故事。”妈妈说,她陪着女儿一字一句打磨主文书,也在面试前一遍遍练习自我介绍。

最终,孩子收到了约翰霍普金斯大学的一封录取信——不是因为“项目很强”,而是因为她的文书打动了招生官:这是个真实、完整、有情绪深度的孩子。

? 妈妈的秘诀:不是推着孩子去“像谁”,而是陪着她成为“她自己”。

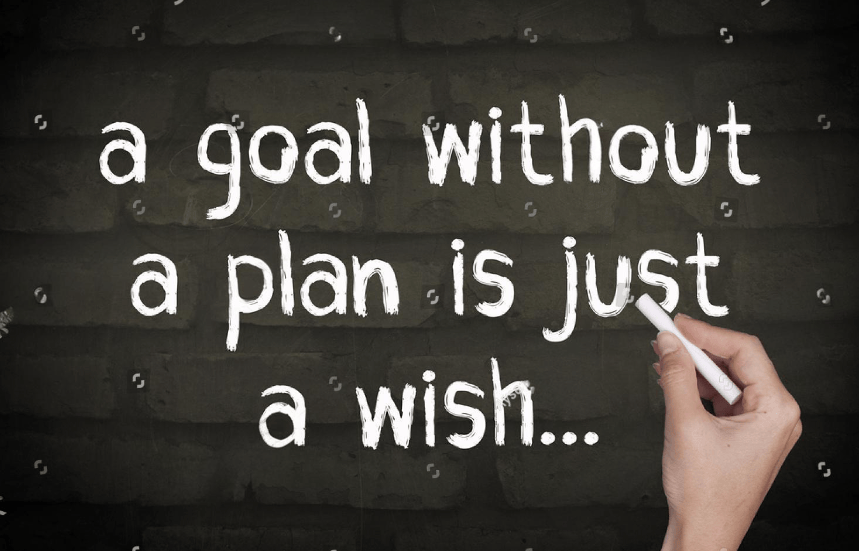

这位妈妈的故事,是我在今年三月的福布斯中国留学行业系列评选颁奖典礼外的茶歇区 听来的。我们当时在讨论“孩子什么时候开始立目标最好”,她突然笑着说:“我家孩子八年级贴了一张牛津大学的logo在冰箱门上,一贴就是四年。”

她说,儿子那年看了一部纪录片,讲的是牛津大学的辩论队。从那之后,孩子开始对“牛津”有了执念,也喜欢上了英文写作、社科阅读和口语表达。

可他不是那种天赋特别拔尖的孩子。标化成绩并不亮眼,写作素材也不像别人那么花哨。

“我们最大的‘特长’,可能就是坚持。”她说,四年来,她几乎没有错过孩子的任何一次学术展示、辩论活动和社团演讲。她会帮孩子录像、复盘表达、剪辑demo给老师看,也会陪他一起追着看议会制辩论的视频,琢磨语言节奏。

孩子后来在个人陈述里写到了那张贴了四年的冰箱贴纸——牛津的校徽下,贴着一句他最喜欢的话,出自《小王子》的作者圣-埃克苏佩里:

“A goal without a plan is just a wish.”

他说,这句话陪他走过了无数个想放弃的晚上,也提醒自己:不是光有梦想就够了,还得一步步走过去。

最终,他拿到了牛津大学 PPE 专业的 offer。那张贴纸也终于被妈妈从冰箱上轻轻揭下,夹进了他的护照页。

? 妈妈的秘诀:真正的陪伴,不在于你每天说了什么,而在于你陪他一起相信了这条路。

这五个故事,没有一个“完美妈妈”。她们有的也焦虑,也迷茫,也走了弯路。但她们都做对了一件事:用自己的方式,为孩子撑起了一片宽阔而清晰的天。

不是牺牲,而是共同成长;

不是控制,而是智慧引导;

不是焦虑,而是温柔坚定。

亲爱的留学妈妈们,

你不需要成为超人,你只需要成为那个稳定、闪光、值得信赖的大人。