00年老两口凑7万送女留学,21年未见,临死才知女儿成为德国教授

# 咱唠曹茜那事儿:留学德国17年不回家,老两口临终没见着面,这里头的疙瘩咋解?

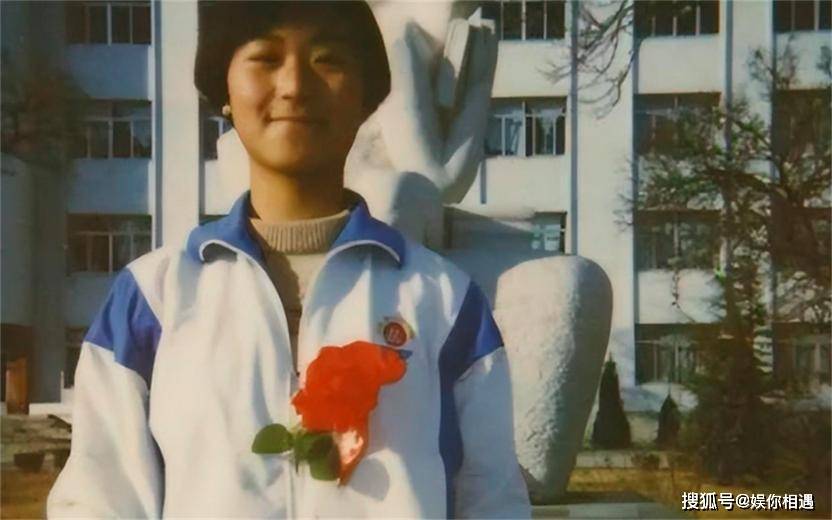

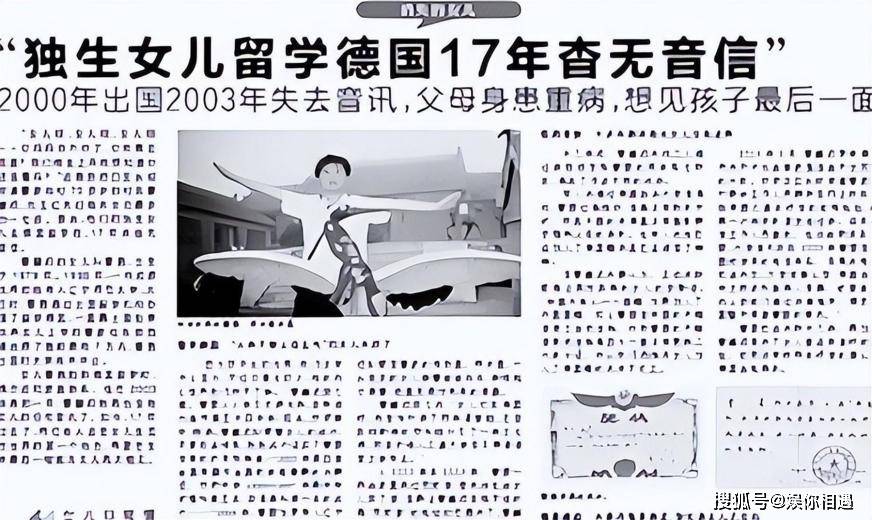

各位爱唠家常、懂人情世故的老少爷们儿、家人们,2020年辽沈晚报那篇《独生女儿留学德国17年杳无音信》的文章,当年看得多少人心里堵得慌——大连老两口曹肇纲、刘玉红,送独生女儿曹茜去德国留学,结果闺女打2003年起就没了音讯,老两口临了闭眼,都没见着闺女一面。后来才知道,人家曹茜早成了德国教授,日子过得挺滋润,可就是不乐意跟家里联系。

这事儿一出来,网上议论开了:有人说闺女心狠,忘了爹妈养育恩;也有人说老两口教育方式有问题,把闺女逼得远走他乡。今儿个咱就用天津这接地气的话,好好掰扯掰扯这事儿——从老两口咋疼闺女,到父女俩因为高考志愿吵翻,再到闺女留学后断了联系,咱把这里头的弯弯绕绕唠透,也琢磨琢磨:当爹妈的爱,到底该咋表达才不伤人?

## 一、老曹家的“独苗闺女”:盼儿子盼成心结,疼闺女却没找对法儿

曹肇纲和刘玉红是大连的普通农民,1979年才有了闺女曹茜。您可别小瞧这事儿,当年刘玉红都快三十了,身体还不好,怀曹茜前折腾了好儿回,生的时候更是大出血,差点没挺过来。医生当时就说:“以后可不能再要孩子了,身体扛不住。”这么一来,曹茜就成了老曹家独一份的宝贝。

按说独生女该被宠上天吧?可曹肇纲心里头总有点疙瘩——他打小就盼着有个儿子,能帮着下地干活,将来还能传宗接代。虽说对着曹茜也疼,可嘴里总忍不住念叨:“有啥好的,又不是儿子。”这话听着轻,可搁闺女耳朵里,比针扎还难受。

就说曹茜小时候吧,农村孩子大多得帮着家里喂猪、割草,可老两口舍不得让闺女沾这些,就盼着她好好读书,将来能跳出农门。曹茜也争气,从小学到中学,成绩一直拔尖,墙上贴满了奖状,街坊邻居都夸:“老曹啊,你家闺女真能耐,将来准有大出息!”可曹肇纲听了,顶多咧嘴笑笑,转头还是那句:“要是个小子,更能指望上。”

您说这事儿闹的?闺女明明这么优秀,做爹的却总盯着“不是儿子”这茬,曹茜心里能不委屈吗?有回曹茜拿着满分的试卷回家,兴冲冲地给爹看,曹肇纲扫了一眼,就说:“下次继续保持,别骄傲。对了,你妈让你去把院子扫了,女孩子家也得干点家务,别光知道读书。”这话一下子就把曹茜的兴头浇灭了——她总觉得,不管自己多努力,都换不来爹的一句真心夸奖,好像自己做啥都不够好。

刘玉红呢,倒是比老伴儿细心点,知道闺女委屈,私下里总劝曹茜:“你爹就是嘴笨,心里还是疼你的,你别往心里去。”可劝归劝,她也管不了老伴儿的嘴,更没意识到,这种“重男轻女”的念想,还有对闺女的过度期待,早就在曹茜心里埋下了疙瘩。

## 二、青春期的“控制与反抗”:剪短发、禁玩耍,闺女活得像“笼里鸟”

随着曹茜长大,到了青春期,老两口对她的控制就更严了,简直把闺女当成了“笼里的鸟”,连翅膀都不让展开。

先说头发这事儿。那会儿班上女生都流行留长发,扎个马尾辫,走起路来飘呀飘的,曹茜也想留。可曹肇纲一听说,立马摆手:“不行!留长发多耽误学习,早上梳头得花多少时间?再说了,女孩子家留长头发,容易招男孩子注意,万一早恋了,耽误了前程咋办?”不管曹茜咋哭咋闹,曹肇纲硬是拉着她去了村口的理发店,把好好的头发剪得齐耳短,跟个假小子似的。曹茜看着镜子里的自己,眼泪啪嗒啪嗒掉,心里又委屈又生气——她不明白,为啥连留头发的自由都没有。

还有交朋友这事儿。曹茜上初中的时候,班里有几个女生跟她玩得好,周末想约着去镇上逛逛街、看看电影。可曹肇纲一听说,头摇得像拨浪鼓:“不许去!女孩子家在外头跑啥?万一遇到坏人咋办?再说了,周末不好好在家看书,净想着玩,成绩掉下来咋办?”刘玉红也在旁边帮腔:“你爹说得对,咱女孩子家就得安分点,等你考上大学,想咋玩就咋玩。”

结果呢?别的女生周末一起出去玩,曹茜只能在家看书、做题,时间长了,同学们都不乐意约她了,曹茜在班里越来越孤立,有啥心里话也没人说,只能憋在心里。有回她考试没发挥好,名次掉了两名,曹肇纲劈头盖脸就是一顿骂:“让你别总想着玩,你不听!现在好了,成绩掉下来了,将来咋考大学?咋给家里争光?”曹茜委屈得直哭:“我根本没出去玩,我一直在看书!”可曹肇纲根本不信,还说:“没出去玩?那成绩咋掉了?肯定是心思没在学习上!”

您瞅瞅,这老两口的心思咱能理解——怕闺女学坏,怕闺女耽误前程,可方法用错了啊!他们总觉得“我是为你好”,可没想想闺女心里咋想的。青春期的孩子,正是渴望自由、渴望朋友的时候,老两口这么一管,不光没让闺女更听话,反而让她心里的逆反劲儿越来越足,跟爹妈之间的隔阂也越来越深。

曹茜后来在日记里写:“我觉得自己像个机器人,每天只能读书、做题,连呼吸都得按爸妈的要求来。我真想快点长大,快点离开这个家,再也不回来。”这话听着让人心疼——一个本该活泼开朗的小姑娘,愣是让过度的控制逼得想逃离家,这得多难受啊!

## 三、高考志愿的“导火索”:爹改志愿断念想,父女俩彻底闹掰

要说曹茜跟爹妈彻底闹掰,那还得说高考志愿这事儿——这就像一根导火索,把这么多年积压的矛盾全炸出来了。

曹茜高考那年,发挥得特别好,分数远远超过了本科线,足以考上她心仪的南方一所重点大学。为啥想去南方?曹茜心里早有盘算:离家里远一点,摆脱爹妈的控制,好好过自己的日子,不用再听那些唠叨,不用再看爹的脸色。她甚至都想好了,到了南方,要留一头长长的头发,要交好多朋友,要好好享受大学生活。

可她千算万算,没算过她爹曹肇纲。填志愿的时候,曹茜特意避开了家里,偷偷填了南方的大学。可曹肇纲不放心啊,总觉得闺女填的志愿不靠谱,趁曹茜不注意,偷偷拿到了志愿表,把第一志愿改成了本地的辽宁师范大学。他心里的小算盘打得精:“本地大学多好,离家里近,我和你妈想你了,随时能去看你;家里要是出点啥事儿,你也能立马回来。再说了,师范大学毕业能当老师,稳定,女孩子家就该找个稳定的工作。”

等曹茜知道这事儿的时候,志愿早就提交完了,改都改不了。她拿着志愿确认单,跑到爹跟前,气得浑身发抖:“爹!你为啥改我的志愿?我想去南方,我不想留在本地!你凭啥替我做决定?”

曹肇纲也没觉得自己错了,还理直气壮地说:“我是你爹,我还能害你?南方那么远,你一个女孩子家,在外面受了委屈咋办?谁照顾你?留在本地多好,稳定,我和你妈也放心。”

“放心?你根本不是放心,你是想把我拴在身边!我已经成年了,我有权利决定自己的未来!你从来都没问过我想啥,从来都没考虑过我的感受!”曹茜越说越激动,眼泪止不住地流。

刘玉红在旁边劝:“茜茜,你别跟你爹吵了,你爹也是为你好。辽宁师范大学也挺好的,离家近,咱们互相有个照应。”

“为我好?你们这根本不是为我好,是自私!你们只想着自己方便,根本不管我想要啥!”曹茜说完,转身就跑回了房间,锁上了门,任凭爹妈在外头怎么喊,都不开门。

从那以后,曹茜跟家里的关系就彻底冷了——她虽然去了辽宁师范大学,可很少给家里打电话,放假也总说要打工,不回家。就算偶尔回家,也跟爹妈没话说,吃完饭就躲在房间里,要么看书,要么发呆,连眼神都很少跟爹妈对视。曹肇纲有时候想跟闺女聊聊,可一开口,曹茜就说:“我累了,想休息了。”把话头堵得死死的。

刘玉红看着闺女这样,心里也不好受,偷偷抹眼泪:“这孩子咋变成这样了?是不是我们真的做错了?”曹肇纲嘴上不说,心里也有点不是滋味,可他拉不下脸来跟闺女道歉,总觉得“我是爹,跟闺女道歉没面子”。就这么着,父女俩的疙瘩越结越大,再也没解开。

## 四、留学德国的“离别”:卖家产凑学费,闺女一去不回头

上了大学的曹茜,比以前更努力了——她知道,只有靠自己,才能真正离开这个家,才能过上自己想要的生活。大二那年,学校有个去德国留学的名额,曹茜毫不犹豫地报了名,凭借着优异的成绩,成功争取到了这个机会。

可留学不是小数目啊,光学费和生活费就得7万块。那会儿是2000年,7万块对一个农民家庭来说,简直是天文数字——曹肇纲和刘玉红一辈子在地里刨食,省吃俭用,也没攒下这么多钱。曹茜跟家里说想留学的时候,曹肇纲第一反应就是:“不行!太贵了,咱家拿不出这么多钱。”

曹茜也没跟爹妈吵,就说:“我知道家里困难,可这是我唯一能离开的机会,我不想放弃。你们要是实在拿不出钱,我就自己想办法,去打工,去贷款,就算砸锅卖铁,我也要去德国。”

刘玉红看着闺女坚定的眼神,心里软了——她知道闺女心里苦,也知道闺女这是铁了心要走。她跟曹肇纲商量:“要不,咱把家里的那头牛卖了?再把那几间老房子也卖了,凑凑说不定就够了。闺女好不容易有这机会,咱不能耽误她。”

曹肇纲沉默了半天,叹了口气:“卖吧!只要闺女能有出息,咱苦点累点没啥。”就这样,老两口卖掉了家里的牛和老房子,又跟亲戚朋友借了点钱,总算凑够了7万块,把曹茜送上了去德国的飞机。

临走的时候,刘玉红拉着曹茜的手,眼泪止不住地流:“茜茜,到了德国要好好照顾自己,别不舍得花钱,没钱了就给家里打电话,我和你爹给你寄。有空也多给家里打电话,我们想你。”

曹肇纲也在旁边说:“在外面别受委屈,要是实在不行,就回来,家里永远是你的后盾。”

曹茜点了点头,没多说啥,转身就上了飞机。她心里也不好受——爹妈为了她,卖了家产,借了钱,她不是不感动,可这么多年的委屈和隔阂,不是一句“谢谢”就能化解的。她只想着,到了德国,就能开始新的生活,就能摆脱过去的阴影。

可谁也没想到,这一去,曹茜就再也没回过家,甚至连联系都渐渐断了。

## 五、17年的“杳无音信”:老两口临终盼相见,闺女成了“陌生人”

曹茜到了德国的头三年,还偶尔给家里打电话,可每次打电话,说得最多的就是“缺钱”。老两口本来就没什么积蓄,为了给闺女凑学费,还欠了一屁股债,可只要闺女开口,他们还是咬着牙,跟亲戚朋友借钱,给闺女寄过去。

有一回,曹肇纲在电话里跟曹茜说:“茜茜,家里实在没啥钱了,你在那边能不能找份兼职,少花点钱?我和你妈年纪大了,借债也越来越难了。”

谁知道曹茜一听就不高兴了:“我在这边上学已经够累了,哪有时间打工?你们是不是不想给我寄钱了?当初你们答应过我,会支持我的!”说完,就把电话挂了。

这是曹茜跟家里的最后一次通话。从那以后,不管老两口怎么打电话,曹茜都不接;寄过去的信,也石沉大海,没有回音。老两口急得不行,到处打听曹茜的消息,甚至去了当地的大使馆,希望能帮忙联系闺女。

大使馆的人倒是找到了曹茜,可曹茜说自己已经在德国结婚了,明确表示不想跟父母联系,也不愿意见面。大使馆的人劝了好几回,曹茜就是不松口,最后也没办法,只能跟老两口说:“您闺女现在过得挺好,就是不想跟家里联系,您二老也别太着急,慢慢来,说不定过段时间她就想通了。”

可这“慢慢来”,一等就是17年。老两口年纪越来越大,身体也越来越差,曹肇纲得了重病,刘玉红也常年吃药,他们最大的心愿,就是能在临终前见闺女一面,哪怕只是说句话,也心满意足了。

2020年,老两口知道自己时日无多,实在没办法,只能求助媒体,希望通过记者,能找到曹茜,跟她说几句话。记者帮着打听,终于有了消息:曹茜已经成了慕尼黑大学的教授,在德国过得很好,有自己的家庭和事业。

记者试着联系曹茜,跟她说了老两口的情况,希望她能回国看看。可曹茜还是拒绝了,她说:“这么多年过去了,我已经习惯了现在的生活,不想再跟过去有牵扯。我知道他们老了,身体不好,可我没办法原谅他们,也没办法忘记过去的事情。”

就这样,老两口直到闭眼,都没能见着闺女一面。曹肇纲临终前,还拉着刘玉红的手,断断续续地说:“我这辈子,最对不起的就是茜茜……要是当初我没改她的志愿,要是当初我能多夸夸她……说不定她就不会跟我们断了联系了……”刘玉红也哭着说:“是我们错了,是我们用错了方式爱她……”

老两口走了,带着遗憾走了;曹茜成了教授,事业有成,可她心里的疙瘩,估计这辈子都解不开了。这事儿听着就让人揪心——本来是最亲的一家人,却因为爱得太偏执、太控制,最后成了最熟悉的陌生人,多可惜啊!

## 六、唠到最后:爱不是“控制”,是“放手”,是“懂你”

咱唠了这么多曹茜家的事儿,心里头不是滋味儿——老两口不是不爱闺女,恰恰相反,他们太爱了,爱到想把闺女拴在身边,爱到用自己的方式去“规划”闺女的人生,可偏偏忘了,闺女是个独立的人,有自己的想法,有自己的追求。

曹肇纲的“重男轻女”,不是说他不爱闺女,而是他打小的观念根深蒂固,没意识到这话会伤了闺女的心;他改闺女的志愿,不是故意要断闺女的念想,而是他觉得“本地稳定”“离家近好照顾”,可没问过闺女想不想要这种“稳定”;老两口对闺女的严格控制,不是想害闺女,而是怕闺女走弯路,怕闺女受委屈,可没想想,过度的控制,只会让闺女想逃离。

而曹茜呢?她也不是天生就心狠,她只是被压抑得太久了,被伤得太深了——从童年时爹的那句“不是儿子”,到青春期的剪短发、禁玩耍,再到高考被改志愿,这么多年的委屈和不满,像滚雪球一样越滚越大,最后彻底爆发,选择了用“断联”来逃避。她在德国努力打拼,成为教授,其实也是想证明自己,想告诉爹妈:“我不用你们规划,也能过得很好。”

这事儿给咱的教训太深了:当爹妈的爱孩子,不是把孩子当成自己的“附属品”,不是用自己的想法去控制孩子,而是要学会“放手”,学会“倾听”,学会“懂孩子”。孩子不是机器人,他们有自己的喜怒哀乐,有自己的梦想追求,你得尊重他们的选择,支持他们的决定,哪怕他们的选择跟你的预期不一样,也得试着去理解,而不是一味地反对和控制。

就像咱天津人常说的:“强扭的瓜不甜,强求的事儿不长远。”爱不是“我为你好,你就得听我的”,而是“我懂你想要啥,我支持你去追求”。要是老两口当初能多夸夸曹茜,能尊重曹茜的志愿,能给曹茜一点自由,说不定现在一家人早就其乐融融,老两口也能安享晚年