文化侵略防不胜防!“毒教材”还没结束,“毒雕塑”就已经开始遍布全国

前言

近年来,文化安全领域警报频响,“毒教材”事件曾掀起轩然大波,那些夹带私货、扭曲价值观的内容,严重荼毒青少年心灵,引发全民声讨。

然而,风波未平,“毒雕塑”又悄然冒头,一些造型怪异、寓意低俗的雕塑,堂而皇之地出现在城市公共空间,与周边环境格格不入,甚至传递出不良文化导向。

那么,这些文化垃圾究竟是怎样在全国各地肆无忌惮地“安营扎寨”的?背后又潜藏着怎样见不得人的文化渗透阴谋呢?

谁在放任自流

“毒教材”和“丑雕塑”能大行于市,第一个板子必须打在监管上,这背后,既有制度的形同虚设,也有专业精神的失守,甚至还牵扯出利益寻租的腐败黑洞。

人教社的教材事件就是一个典型,事后官方调查通报直指其内部问题:作者遴选机制不健全,号称最严格的“三审三校”制度根本没落实到位,更令人心寒的是,对于读者多年来的意见反馈,他们竟然长期漠视。

等到舆论哗然,教育部迅速成立调查组介入,三个月后公布结论,确认插图存在不美观、不严肃、不细致三大问题。

紧接着,一连串的问责启动,从人教社社长黄强、总编辑等人被记大过免职,到教材局5名相关人员受处分,共27人被追责。

这看似雷厉风行,却反向证明了事前监管的彻底失败,这些画风诡异、内容不当的插图,已经陪伴了好几代学生,问题持续了这么多年才被发现,本身就是最大的讽刺。

如果说教材问题还藏在书本里,那公共雕塑的问题就更加赤裸,河南鲁山一掷715万,造出个抽象的牛郎织女像,公众的第一反应不是欣赏艺术,而是质疑这笔钱到底花去了哪里,项目的艺术评审过程又是如何操作的。

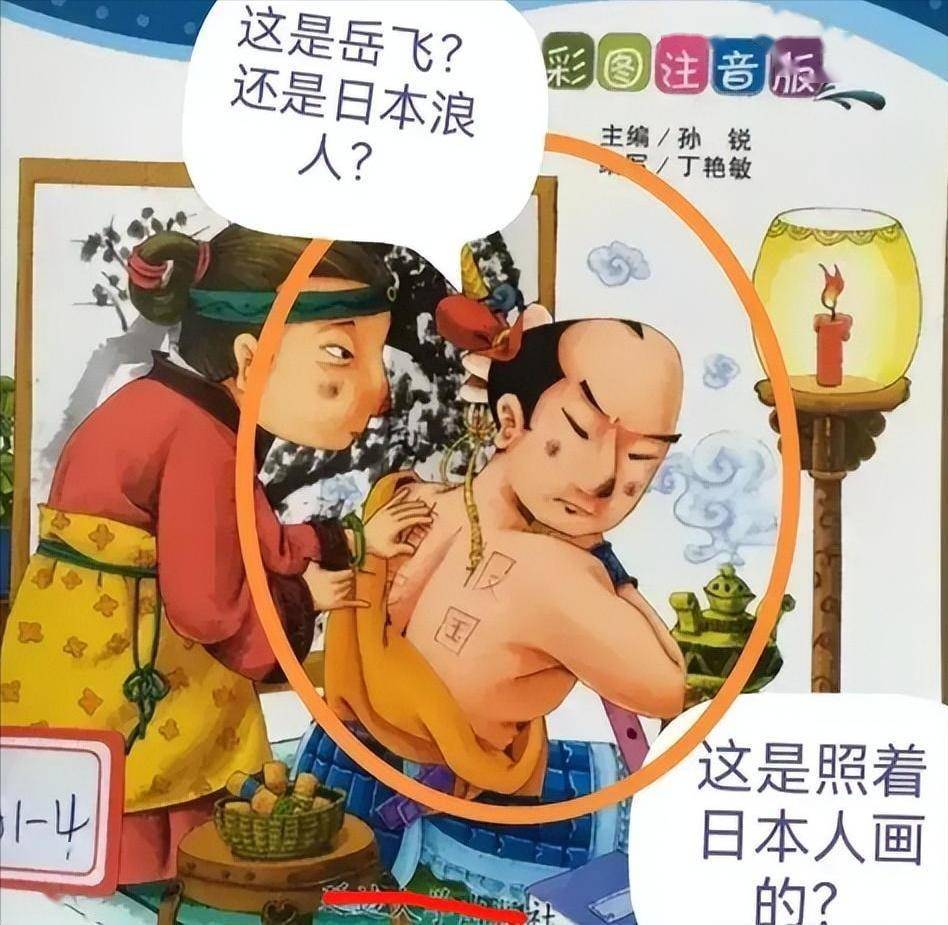

再看看教材插图的创作者——吴勇工作室,主创毕业于清华美院,合作者吕敬人也曾是教材艺术顾问,还有留学日本的经历,如此专业的背景,最后却交出这样的作品,很难不让人联想到“层层外包”和利益链条下专业精神的腐蚀。

最令人深思的是,今年6月,教育部副部长杜玉波因涉嫌受贿落马,官媒的报道意有所指,将其与“毒教材”背后的内幕联系起来,为这一系列监管失效提供了“靠教育吃教育”的腐败注脚,原来问题的根源,可能比我们看到的要深得多。

这不只是美丑问题

当公众对这些教材和雕塑表达愤怒时,争论的核心早已超越了简单的“好看”与“难看”,这实际上是一场围绕文化符号的激烈博弈,触动了人们对国家认同和历史记忆的敏感神经。

对本土符号的歪曲和丑化,首当其冲,苏州有个老子像,舌头伸出,神情紧绷,完全颠覆了人们心中那位洒脱飘逸的先哲形象,这个争议持续了整整十年,清华大学里的后羿像,卷毛大鼻,活脱脱一个西方英雄的样子,哪里还有半点中华神话的影子?

这种做法,在公众看来,不仅是对传统艺术美感的破坏,更是在消解我们对先贤与英雄本该有的文化敬畏心。

与此同时,外来符号的“入侵”也引发了巨大的焦虑,人教版教材里,孩子们穿着印有疑似外国图案的T恤。

北京街头,一座宇航员雕塑胸前赫然挂着星条旗,上海佘山一个公园里,甚至立起了穿着和服的日本人雕塑,引发家长对误导孩子历史认知的担忧。

尽管园区回应称雕塑涵盖多国形象,并无特定意图,指责家长“断章取义”,但在特定的历史与社会语境下,这些元素被普遍视为一种文化“越界”,点燃了公众对文化渗透的警惕。

这种焦虑情绪很快从线上蔓延到线下,河南焦作一个古镇,因为挂了日式灯笼被网友骂到连夜更换,杭州街头,一个穿和服的女孩被路人当众斥责,这些过激反应,恰恰反映出一种强烈的、防御性的文化心态。

一边开放一边筑墙

面对这些文化争议,整个社会展现出一种拧巴的矛盾心态,我们一方面为中华文明海纳百川、有容乃大的历史而自豪,另一方面在现实中又常常表现出强烈的排外倾向。

翻开历史,中华文明的活力恰恰源于其强大的融合能力,我们熟悉的琵琶、二胡,其源头在中亚,精美的青花瓷,最初是面向阿拉伯市场的外销品,就连汉语中大量的佛教词汇,也是文化交流的产物。

到了近代,我们的语言更是吸收了海量的日语词汇,甚至有人拿出鲁迅也曾穿和服的照片,来论证文化交流的正常性,批判那些非理性的文化抵制是“自断臂膀”的愚蠢行为。开放包容,才能让文明壮大。

但与这种开放理念形成鲜明对比的,是现实中越来越保守的防御姿态,官方为了“防止渗透”,着手修订高中政治教材,强化意识形态审查,民间则对日式灯笼、和服等文化元素表现出零容忍。

这种心态还导致了对问题的归因偏差,许多人下意识地将教材、雕塑的问题归咎于“美帝渗透”的阴谋,而不是首先去直面我们内部存在的审美低下、监管腐败等根本问题,这无疑是一种最省事的甩锅。

结语

如何在一边坚持开放,一边有效抵御文化渗透之间找到那个微妙的平衡点,是我们当前面临的重大课题。

真正的文化自信,绝不是把自己关起来,建起高高的围墙,而是拥有足够强大的文化内核与辨别力,能够从容地吸收、转化一切外来文化,而不是整天草木皆兵。

教材与雕塑风波,就像一面棱镜,折射出我们这个社会在快速发展中面临的多重挑战:它是对治理能力现代化的一声警钟,是对民族身份认同的一次集体呐喊,也是在全球化路径选择上的一场迷思。

守护好那些“隐形课程”,守护好孩子们的精神家园,需要的绝不仅仅是更严格的审查和更严厉的问责。

更重要的,是重建一套健康的文化生产与监督机制,并努力培育一种更成熟、更自信、也更开放的国民心态,这最终考验的,是整个社会能否在纷繁复杂的环境中,坚守住教育的初心,并以从容的姿态走向未来。