是这样吗?压垮父母的最后一根稻草,是有天突然觉得这孩子白养了

[月亮]一个人的心寒不是突然就有的,而是在一次次失望和委屈中慢慢变凉的,就像山东这位王大爷(化名)的遭遇,这个孩子他们算是白养了。

王大爷年轻时累死累活的把儿子拉扯大,如今老两口已经六十多了,正是依靠孩子的时候,结果儿子不结婚、不工作,天天就知道啃老,就连给老两口倒杯水都觉得麻烦,回想自己过去的努力,和儿子的表现,王大爷心死了,所以今天就来聊聊,孩子是怎么一步步压垮父母的?

付出的汗水,换不来一句谢谢

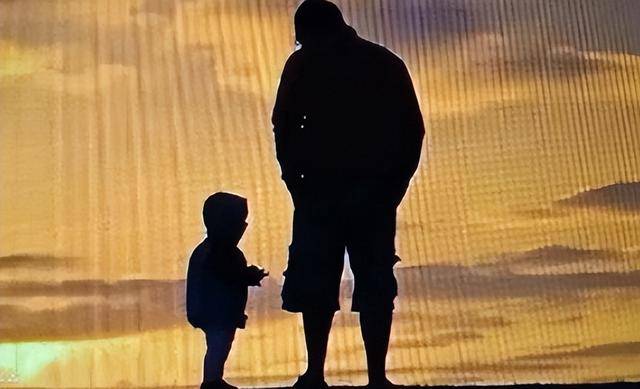

凌晨三点的阳台上,烟头的星火明灭,映照着一位62岁父亲沉默的侧脸,在他身后是被夜色压低的老伴啜泣声,他们共同面对的是一笔持续了三十二年的“投资”——他们的儿子,如今这笔投资的结果,差的让人心里发凉。

父母在孩子年幼时,用爱、时间和牺牲,一笔一笔地往里存钱,他们期待着当孩子长大成人,这个账户能开始产生“利息”,至少能保持收支平衡。

可当这个账户只出不进,甚至被持续恶意透支时,便会换来父亲嘴边那句沉重的叹息“感觉这个孩子是白养了。”

父母那一代人习惯用最朴素的方式为这个家“存钱”,就像那位山东父亲,年轻时摆过地摊,在菜市场里吆喝过,用一身的汗水为家庭账户打下了最坚实的基础。

这份付出延续至今,王阿姨已经退休,和老伴加起来每月不过五千出头的养老金,却依然会在凌晨五点准时起床,为三十岁的儿子准备饭菜,甚至她会心甘情愿地从中拿出两千块,支持儿子购买游戏装备。

在父母的世界里,这些行为就是最实在的“存款”,是爱的证明,可结果呢?这些沉甸甸的“存款”在子女这里,可能正在迅速贬值。

张叔是个退休教师,一辈子信奉诚实和感恩,当他拿出五万块养老钱,借给一位生病的老同学时,他觉得这是自己应该做的,毕竟还他记得,当年就是这位同学,在儿子高烧不退的夜里,背着他跑向医院。

这笔钱在他看来就是对恩情的回报,但在儿子眼里,父亲的行为简直“傻到家了”,儿子与他大吵一架,说出的话令人心寒,如今这个社会,借出去的钱就是肉包子打狗,过去的人情在真金白银面前一文不值。

父母存入的是“道义与感恩”,儿子看到的却是“风险与愚蠢”,有那么一瞬间,张叔觉得自己好像不认识这个养了几十年的儿子了。

无独有偶有母亲为儿子和他的女友精心准备了一桌家常菜,这在她看来是倾尽心意的招待,儿子却当着女友的面抱怨,为什么不做点西餐,言语间尽是父母“没本事”的嫌弃,在这里父母存进去的是“家的味道”,可儿子想提取的却是“面子和消费符号”。

当所有的付出都被打上“理所应当”的标签,当一笔笔“存款”再也换不来一句“爸妈辛苦了”作为利息时,账户的价值感就被严重削弱,心寒就是从这里开始的。

一扇门,两个世界

心死不是一天就成的,而是源于日常生活中无数次小事,这些行为就像钝刀子割肉,持续不断地消耗着账户里仅存的温情,很多时候这种消耗都是从一扇门开始的。

无论是二十五岁的小李弟弟,还是三十岁的王阿姨儿子,他们不约而同地选择用一扇反锁的房门,在物理上隔绝了与父母的世界。

母亲端着午饭送到门口,王阿姨的儿子眼睛死死盯着电脑屏幕,连头都懒得回一下,小李的母亲只是想关心一下儿子的工作情况,得到的却是“你不会懂”的冰冷回应,和被推出门外的背影,再过分一点的就是一句“你们不懂,别烦我”。

还有一些更细微的伤害,父母在生日时发来的红包,换回的仅仅是“谢谢”两个字,多一个标点符号都显得奢侈,这种极简的互动,是对父母情感投入的最低回报几乎等于零。

他们忘记了给家里打个电话,父母只能在漫长的等待中自我安慰:孩子忙,他肯定是有事,最让人绝望的时刻,是当父母真正需要从这个账户“提取”关爱时,却发现余额早已是负数。

王阿姨发烧了,身体难受,只想让儿子帮忙去买点药,这本是一个举手之劳,可儿子呢?他正沉浸在游戏排位赛的关键时刻,想都没想就直接拒绝了。

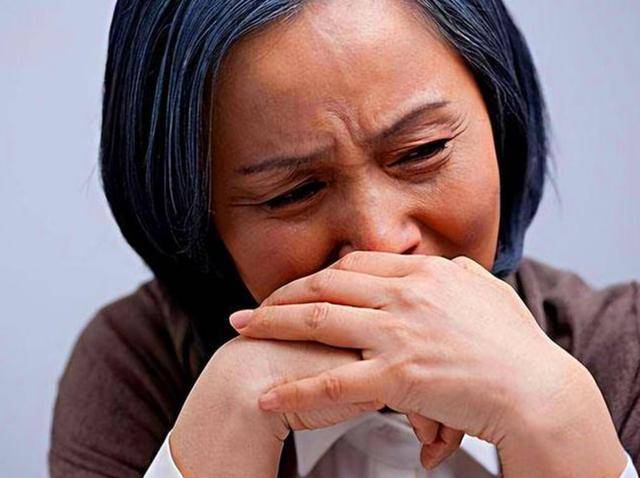

那一刻王阿姨想起自己曾经是如何悉心照料生病的儿子,再看看眼前这个冷漠的背影,心里的悲伤恐怕比身体的病痛更难熬。

小李的弟弟则更进一步,他不仅拒绝帮助,甚至将父母的帮助定义为“恶意操作”,他欠下数万元网贷,当父母想要介入解决时,他却吼出“别想控制我”,然后摔门而去独留父母在身后伤心落泪。

父母的心就是在这样一次次的敷衍、冷漠和拒绝中慢慢变冷的,从最初的伤心,到后来的自我安慰,再到最后的沉默,当他们终于说出那句“随便吧”的时候,其实就已经死心了,孩子怎么样他们管不了,以后也不想管了。

当老黄历遇上新算法

父母他们不是不理解压力,他们可能就是那个凌晨两点还在和面做早餐的夫妻,也可能是那个在大雨中摔倒,爬起来拍拍泥土继续送餐的外卖员,在他们的认知里,成年就意味着要对自己的生活负责,要为这个家庭账户的健康运转承担责任。

而他们的一些子女,却开始奉行一套“自我优先、规避压力”的新规则,“社会太卷了,我选择躺平”成了不少年轻人的现状。

那位三十二岁的儿子,毕业八年换了十二份工作,离职的理由五花八门,做销售嫌加班太频繁,身体吃不消,去做文员又觉得同事关系太复杂,不想掺和,去送快递又觉得夏天太热,冬天太冷,下雨路还滑,简单来说就是一点苦不想吃,想坐着甚至是躺着就把钱给赚了。

这种“躺平”在他们自己看来,或许是一种无奈的自我保护,但在父母眼中,这无异于放弃了对家庭账户应尽的责任,是一种彻头彻尾的“恶意啃老”,父母想谈的是“人情味”,是做人最基本的自立和感恩,他们想不通为什么养大的孩子,连为父母倒杯水这样的举手之劳都拒绝。

子女想谈的却是“个人空间”和“精神内耗”,他们觉得父母的关心是一种控制,是一种不懂他们内心挣扎的打扰,于是争执一触即发,父母最终感到自己一辈子的“投资”,不仅没有得到任何回报,甚至连自己的“投资理念”都被全盘否定。

“白养了”这三个字背后或许不完全是哪一方的错误,这更像是在时代剧烈的变迁中,两代人共同面临的困境,对于子女而言,或许可以尝试着进行一场真正平心静气的对谈,一句真诚的问候,一个关心的电话,都可能成为破局的关键。

对于父母而言,也许是时候调整一下自己的心态了,学会将一部分重心放回自己身上,过好自己的生活,理解孩子的世界确实与你们不同,只要他没有走上歪路就知足了。