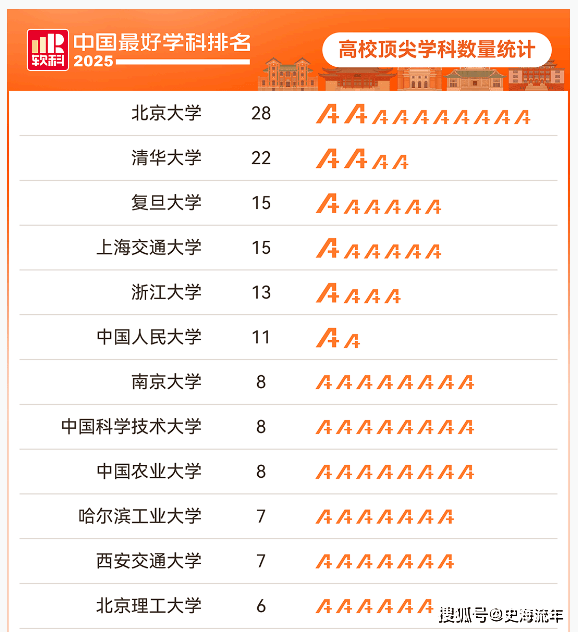

清华北大下降,复交浙数量增加,2025软科最好学科数量排名出炉

软科中国最好学科排名通过覆盖人才培养、平台项目、成果获奖等5大维度19项指标的客观体系,构建了学科竞争力的精准画像,其价值贯穿高校发展、资源配置与社会选择全过程。

作为学科发展水平的数据监测载体,它为高校提供了可检验的“建设体检“——2025年新增的智能科学与技术、区域国别学等排名学科,以及艺术学5个专业学位类别评估,引导高校精准对接学科目录调整与社会需求变化。

点击输入图片描述(最多30字)

点击输入图片描述(最多30字)

点击输入图片描述(最多30字)

点击输入图片描述(最多30字)

点击输入图片描述(最多30字)

点击输入图片描述(最多30字)

点击输入图片描述(最多30字)

点击输入图片描述(最多30字)

对于资源分配而言,排名直接影响“双一流“动态调整与地方投入导向,如陕西省高校17个顶尖学科中,西安交通大学4个全国冠军学科获得持续资源倾斜,印证了其资源配置的参考价值。

点击输入图片描述(最多30字)

而华东政法大学、西南政法大学等非“双一流”高校的顶尖法学学科,既为考生择校提供专业维度参考,也为用人单位筛选人才建立了行业坐标。这种与ARWU排名的互补性,更让中国学科在国际学术体系中获得了可对比的评价基准。

对比2024年榜单,2025年前沿高校的顶尖学科格局呈现“头部稳进、中流突破“的特征。北京大学以26个顶尖学科延续领跑,较2024年减少了2个,新增领域集中在智能科学与技术等交叉学科及区域国别学等新兴文科,传统优势学科与新增长点形成互补。

点击输入图片描述(最多30字)

清华大学虽从23个降至 22 个,但电气工程、核科学与技术等工科仍稳居全国第一,调整或源于专业学位评估新增带来的指标适配影响。

点击输入图片描述(最多30字)

复旦大学与上海交通大学均从14个增至15个,前者在公共卫生与预防医学领域实现突破,后者则依托船舶与海洋工程等工科——医学交叉学科发力。中国人民大学以11个顶尖学科保持优势,法学、经济学等传统文科持续领跑。

中游高校中,北京理工大学表现亮眼,顶尖学科从5个增至6个,网络空间安全等学科的突破印证了“顶尖工科+交叉融合”策略的成效。部分高校的波动则与新增学科布局相关,如浙江大学61个上榜学科中,新兴交叉学科的培育正推动顶尖学科数量稳步增长。

点击输入图片描述(最多30字)

高校提升学科竞争力需紧扣排名指标逻辑与学科发展规律。在特色聚焦上,应避免“大而全”布局,如西安交通大学深耕电气工程等传统优势学科形成冠军集群,西北农林科技大学依托水土保持与荒漠化防治学新晋顶尖学科,证明特色领域突破更易形成竞争力。

点击输入图片描述(最多30字)

交叉融合需对接新增学科方向,可借鉴北京大学在智能科学与技术领域的布局经验,通过跨学院平台建设实现文理渗透、工医结合。

产教结合层面,需强化校企合作论文与技术转让收入等指标表现——软科数据显示,产学研合作权重达5%,高校可联合企业共建实验室,如清华大学与行业龙头合作的工程研究中心,既提升成果转化效率,又强化服务社会能力。

人才体系建设应兼顾高端人才引进与本土培养,北理工“顶尖工科+卓越理科“的人才策略,使其高被引学者数量持续增长,为学科升级奠定基础。

点击输入图片描述(最多30字)

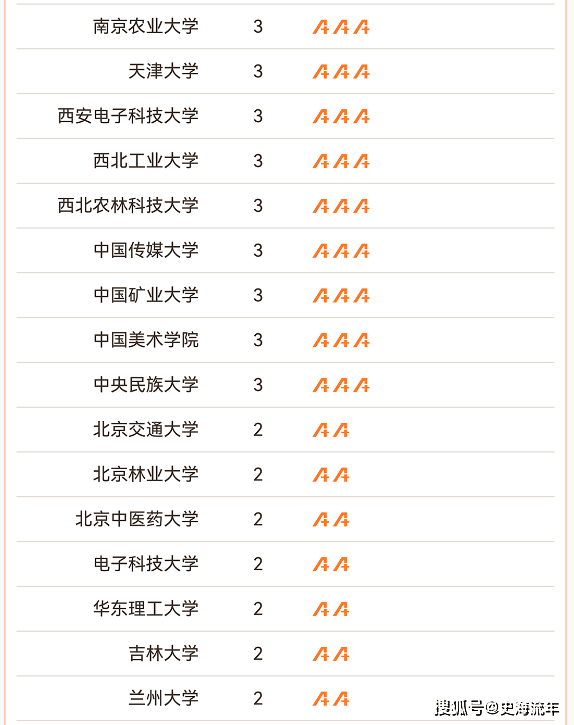

对于地方高校,深圳大学36个上榜学科的经验表明,聚焦区域急需领域(如计算机科学)、承接地方重大项目,是实现非“双一流“高校突破的关键路径。

这一排名本质是学科发展的“晴雨表”,高校需理性看待排名波动,将其转化为建设动能——通过指标拆解找准短板,依托学科目录调整布局新增长点,最终实现从“指标达标”到“内涵升级”的跨越。