指南者留学学长说:3.83GPA 破水硕谣,港大双offer

起初我对留学存在很深的误解,受网络上 “水硕” 言论影响,总觉得 “一年硕” 是有钱人获取学历的捷径,所以在考虑升学方向时,第一时间就把留学排除在外。大一整年我的成绩并不突出,虽然专业课的高分让我坚定了对会计领域的兴趣,但通识课给分不理想,导致大二分流选择会计学方向时,绩点只能排在班级 25% 开外,妥妥的保研边缘人。

转折始于排球运动 —— 我通过这项爱好认识了很多来自香港的朋友,和他们交流的过程中,我逐渐对香港的教育体系产生了好奇。之后学院组织的 “下午茶” 分享会,让我结识了不少选择留学的前辈,他们分享的申请经历和就读体验,彻底刷新了我对境外留学的认知,也让我发现 “一年硕” 的就读机制更契合我以就业为导向的目标。

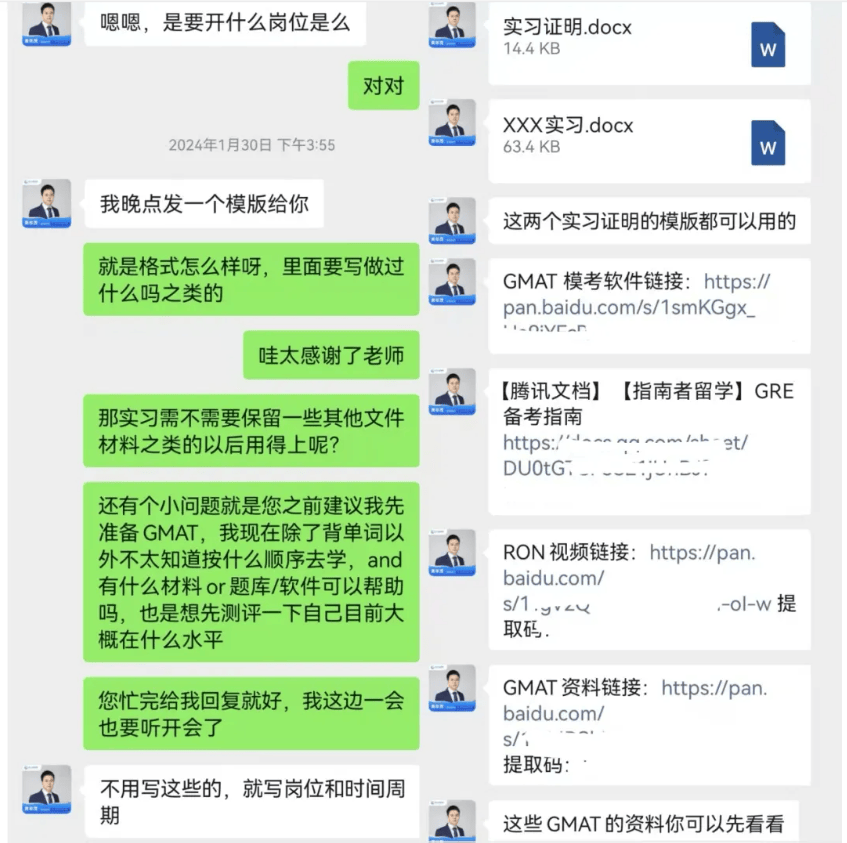

真正让我下定决心留学的,是和高中同学的一次聊天,我偶然得知了 “指南者留学”。平台上的真实案例给了我可靠的数据支持,让我重新燃起了对留学的希望。大二寒假时,我的均分已经达到 90 分以上,但由于从未接触过申请制硕士,我对留学申请毫无头绪,特别担心 “信息差” 会影响申请。那段时间我像无头苍蝇一样在社交平台上搜信息,还收到不少机构的电话,可大多无法给出满意的选校定位,甚至有机构存在明显的推销倾向。直到接触指南者留学的龚老师,他结合我的背景和厦大过往案例,不仅介绍了港三的院校和专业,还主动为我规划未来的提升方向,甚至提供了 GMAT 备考材料和实习选择建议。这份专业和贴心让我十分信任,寒假结束后我就和指南者签约,当时港中文在读的学长帮忙把关合同,也确认合同内容详细可靠。

二、申请过程签约后,指南者根据我的情况安排了规划导师,为我制定了各个阶段的目标,让我能有条不紊地推进留学准备。最让我庆幸的是导师的远见 —— 他建议我大二下学期先考 GMAT,大三再考雅思。虽然当时港校只要求申请时雅思有效,但后来政策变动,要求雅思入学后仍在有效期内,正是这个提前规划,让我免去了重考雅思的麻烦。在标化成绩备考中,我全程使用指南者提供的免费资料和课程,GMAT 和雅思都幸运地一次出分。

GMAT 备考方面,我认为更适合商科学生、逻辑能力强但词汇量薄弱的人(擅长背单词的同学可考虑 GRE)。Verbal 部分是难点,我通过积累生词、总结同义替换、多刷题培养逻辑思维来突破;Quant 部分对中国学生相对简单,只需记住生僻专业词汇、留意题目陷阱就能拿高分;DI 作为新版 GMAT 题型,难度波动大,我除了大量刷题,还会认真研读解析。实战时要注意时间限制和完成率,遇到难题适当盲选跳过更明智,我当时选择 “V-Q-DI” 的考试顺序,用数学科目的轻松感在两科难题间调整状态。

雅思备考的关键是全真模拟,要尽早确定纸笔考还是机考,针对性强化动笔或打字能力。听力和阅读保持每周刷题量即可,写作可以借助 AI 软件评分改进,还能学习满分作文的风格构建自己的素材库。最让我挣扎的是口语,24 年 11 月突发的 “换题库” 让我不得不把原定中旬的考试改到 12 月。好在指南者及时更新了题库和素材库,APP 还有雅思口语 AI 测评,最后一个月我每天在操场无人的台阶上,对着手机反复练习打磨素材,最终口语拿到 6.5 分,顺利通过雅思考试。

软背景提升上,港校很看重实习和竞赛的 “相关性”。虽然我对竞赛兴趣不大、成绩一般,但这些经历依然成为简历和文书的一部分,只要能体现出参与过程中的收获,没有奖项也不用过于焦虑。相比之下,我更侧重实习提升:大二寒暑假没有刻意追求知名企业,而是选择专业对口的实习,既能丰富背景,也能通过工作体验了解行业,为未来职业选择 “试错”;到了大三,有了基础经验后,我通过海投寻找有知名度的企业,认真对待每一次面试,在工作中虚心学习,不仅为简历增色,也打下了扎实的专业实务基础。

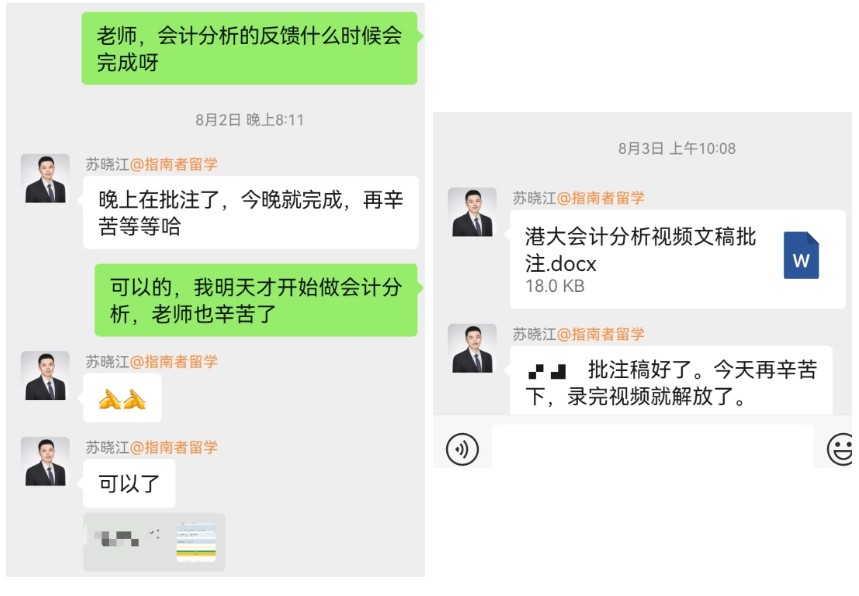

今年港大的申请节奏很快,2 月开启夏令营后,7 月又抢先开启提前批滚动申请。面对突然的申请开放,若没有指南者的帮助,我很可能因准备不充分错过机会。好在指南者的老师经验丰富,快速沟通后帮我梳理文书大纲,撰写英文陈述时专业功底扎实,对我提出的细小疑问都耐心解答并按我的想法修改。提前批 video 面试前,老师还帮我准备了逐字稿,即便会计和会计分析两个专业的面试 ddl 仅相差一天,老师周末加班加点协助,让我有充足时间打磨视频。等待 offer 期间,我因社交平台上的各类 “信号”、网推联系不上老师、实习证明格式不规范等问题焦虑时,指南者的老师总能及时安抚我,还提前想好应对突发情况的对策。最终我成功拿到港大会计学和会计数据分析双 offer,申请季提前结束。