21.8万学费VS9.1万年收入,研究生教育正在制造新的"知识鸿沟"?

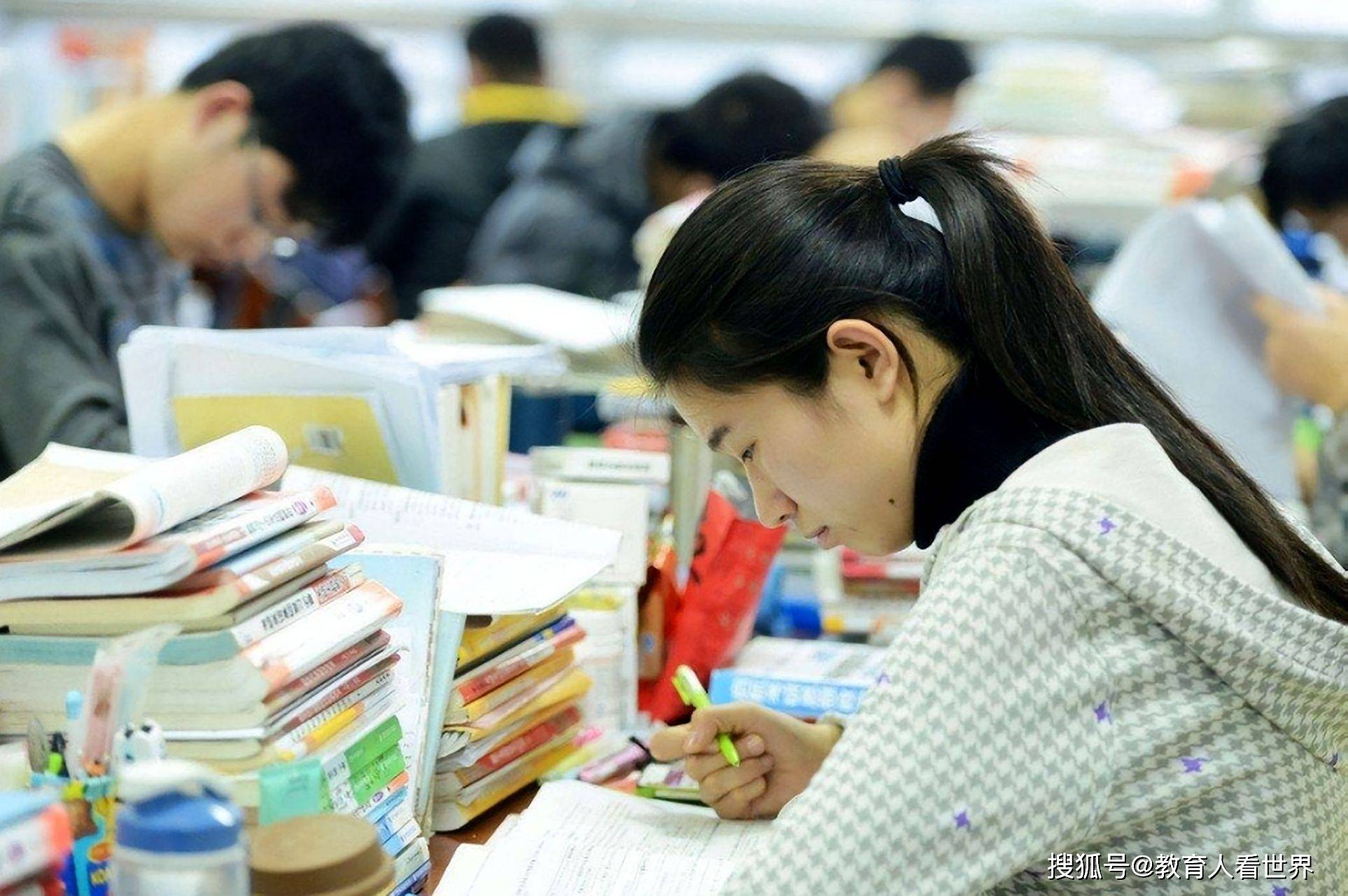

对于许多站在人生十字路口的大学应届毕业生而言,考研曾是一条提升自我、暂避就业寒流的通路。然而,当研究生扩招的通道持续敞开时,一纸纸学费涨价通知却悄然为这条路铺上了荆棘。

研究生学生正在暴涨。2025年相较2024年普遍涨幅达20%以上,部分专业甚至出现“价格狂飙”。以东华大学国际商务专硕为例,其学费从较早时期的每学年不足1万元,一路跃升至2024年的7.9万元,进而又在2025年攀升至10.9万元/年,涨幅惊人。更值得关注的是,专硕成为学费上涨的“重灾区”,因为其收费不受全日制学硕“每生每年不超过8000元”的国家限定标准约束,这使得许多高校纷纷上调专硕学费,例如苏州大学、深圳大学等。

对于普通家庭而言,这样的学费数字无异于天文数字——据国家统计局官方数据,2024年全国居民人均可支配收入中位数为34,707元,按全国平均每户2.62人测算,家庭年均收入中位数约为9.1万元,这意味着东华大学该专业一年学费就超过半数家庭的年收入总额。

面对如此高昂的受教育成本,即将毕业的学子不得不重新权衡:继续深造的选择在经济上是否依然可行?付出的成本与预期的回报能否匹配?从人力资本投资的角度看,高等教育的决策本质上是一种成本收益的经济权衡。其成本不仅包括学费、书本费等直接成本,还包含因攻读学位而放弃的工作收入(机会成本)以及所承受的心理压力,尽管数据显示,研究生学历在就业市场上仍存在薪资溢价,当学费飙升至逾十万元,而应届生起薪中位数在许多领域并未呈现同比例增长时,教育的投资回报期正在被拉长,其吸引力无疑在下降。尤其对于许多普通家庭的学生而言,这种经济账显得更为现实和残酷。

在学费普涨的背景下,一个不容忽视的群体是那些选择“二战”、“三战”的考生。据新东方《2024中国大学生考研白皮书》调研,因一战失利不甘心、职场不顺、就业压力等因素选择再次考研的考生占比已达34%,在某些抽样调查中,二战及以上考生比例甚至接近一半。驱动他们屡败屡战的,究竟是一种对“上岸”的执念,还是对学术深造的真挚渴望?调研显示,许多考生承受着巨大的心理压力,包括备考过程中的严重焦虑、失眠,甚至出现健康问题。有考生描述,持续备考导致“人生中第一次患上了耳鸣,第一次三个月没来例假”,还有考生感到“被困在高考里,走不出来了”,陷入持续的内耗。对于他们而言,“上岸”似乎远不止于一纸文凭,更是一种对自我价值的证明,是对逃离当前困境的深切渴望,甚至是一种“习惯失败后”与命运较劲的不甘心。

然而,当这场追逐的经济门槛被大幅抬高时,其背后的社会公平问题也愈发凸显。研究生群体中,来自年收入15万至80万之间的所谓“第五级”中产家庭的学生占据较高比例,对于年收入低于10万的家庭,供养一名研究生,特别是攻读高学费专硕的学生,压力巨大,中产家庭也懵了!不断上涨的学费正无形中加剧教育资源的阶层分化,使得高等教育的机会天平进一步向经济条件优越的家庭倾斜。

究其根源,研究生学费的上涨,尤其是专硕学费的快速攀升,与高等教育领域一定程度的“产业化”趋势密切相关。有专家指出,“专业硕士研究生教育现在相当于一个市场教育产品,不是公共教育事业”。这种趋势在全球范围内也有所体现,教育被视为一种可交易的商品,学生被定位为“客户”。虽然相关部门发布的《关于进一步加强和规范教育收费管理的意见》也要求各地根据培养成本、经济发展水平和财力状况,动态调整学费,但成本的转嫁速度和幅度显然超出了许多家庭的承受能力。

当教育的公共产品属性被削弱,市场逻辑大行其道时,我们不得不警惕其带来的长远影响:它可能侵蚀教育促进社会流动的原始功能,加剧社会的固有不平等。

对于每一位青年学子而言,在面对是否考研、是否再战的抉择时,或许更需要一份清醒的认知:审视自己的真实诉求,理性评估经济成本与未来收益,而不应让考研 merely 成为一种逃避或惯性。对于社会而言,则需共同思考:如何在扩大教育供给的同时,坚守其公平性与公益性,避免让高昂的学费成为阻断寒门学子向上流动的“新壁垒”,从而确保教育这条通路,始终能照亮每一个有梦想、有潜力的年轻人的未来。

(图源网络,侵联删)