喜提5天小长假!多地春秋假落地,价值和意义超出本身

中小学春秋假制度的出台,是政策层面对教育规律、家庭需求与经济发展的综合考量。

从政策脉络来看,这一制度并非全新探索,2013年《国民旅游休闲纲要》便已提出相关设想,2025年商务部等九部门联合发布的《关于扩大服务消费的若干政策措施》进一步明确方向,核心在于在放假总天数与教学时间不变的前提下,通过优化假期结构,既缓解学生学业压力,又激活淡季旅游消费活力。

其深层原因既包括教育领域对“劳逸结合”规律的遵循,破解超长寒暑假易致知识断档、连续学习引发疲劳的问题,也涵盖经济层面平衡旅游供需的需求,缓解旺季“人从众”与淡季资源闲置的矛盾。

具体到各地安排,浙江省走在全国前列,成为首个全省推行春秋假制度的省份。11个地级市均已出台相关文件。

其中,宁波、湖州、嘉兴等多地将2025年秋假定在11月12日至14日,与周末衔接形成5天假期;衢州暂定为11月19日至21日,金华(除兰溪)则安排在11月21日至25日,同样通过调休实现5天连休,春假多衔接清明或“五一”假期,原则上各3天。

广东佛山在2025—2026学年试点,秋假为11月12日至14日(3天),春假待2026年节假日安排确定后落地(2天)。湖北恩施州则规定春秋假均不少于1周,与节假日衔接;江苏鼓励有条件的地方将“五一”前 3 天、国庆前3天设为春秋假,形成连休窗口。

作为先行者,杭州自2004年起试点,如今已形成“3天假期+托管服务”的成熟模式,部分区域还结合运动会、研学活动灵活调整。

春秋假对学生身心健康成长具有多重意义,共价值和意义,已经大大超出了中小学春假或秋假的意义。为什么这么说呢?

第一,它为学生提供了调节学习节奏的科学窗口,避免长时间高强度学习导致的疲劳感,杭州教育局负责人便提到假期能“分散学习压力、调适身心”。

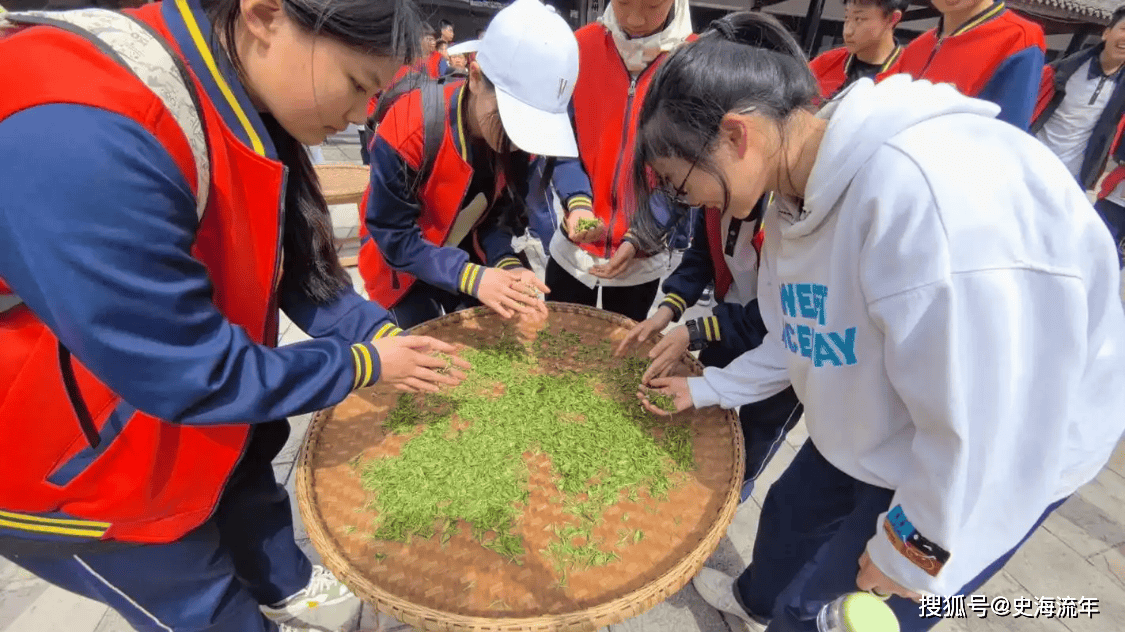

第二,春秋两季气候宜人,为实践体验创造了条件——广之旅推出的“跟着课本去旅行”产品,让学生走进秦兵马俑、桂林山水等课文场景,绍兴则通过“春秋令营”开展社区研学、AR实验等活动,实现“休憩不辍,成长不止”。

更重要的是,政策明确禁止假期布置书面作业、变相补课,如恩施州严禁作业考核,让学生真正从学业负担中解脱,同时通过亲子出行、家庭活动增进情感联结,弥补日常陪伴不足的缺憾。

在旅游经济层面,春秋假的推动正注入强劲活力。数据显示,宁波、佛山等地11月相关时段机票预订量同比分别增长2.18倍、2.76倍,北京、西安等文化目的地备受青睐。

这一增长背后是错峰效应的显现。11月旅游淡季,机票酒店价格较旺季下降三成以上,游客数量减少,既提升了出行体验,又激活了闲置资源。

亲子游的带动作用尤为显著,一张儿童票可拉动1—2张成人票消费,国庆期间甚至带动3—4张,有效促进全家游、携老游市场。

更长远来看,假期推动文旅与教育深度融合,研学产品需求持续增长,广之旅上线20条研学线路、临海规范研学基地准入,均体现产业升级趋势。

假期安全保障依赖学校、社会、家庭的协同发力。学校层面,需提前制定安全预案,如临海要求研学活动提前7天报备,明确车辆资质、餐饮标准,配备教师与安全员。

杭州、绍兴等地开设免费托管点,解决双职工家庭“看护难”问题,避免学生无人监管的风险。

社会层面,绍兴推动企业弹性休假,方便家长陪游,同时联动科技馆、图书馆开放公益资源,旅行社需合规经营,如陈吟所在机构专门设计亲子产品,确保行程适配学生需求。

制度保障上,多地明确研学机构资质审核、保险购置要求,教育与文旅部门联合监管,杜绝“只旅不研”或安全隐患。家庭则需履行监护责任,配合学校做好安全教育,形成全方位防护网络。

从政策试点到逐步推广,春秋假正实现教育价值与经济效益的双赢。随着带薪休假配套、托管服务完善等问题的破解,这一制度将更充分地释放民生红利与市场活力。