国际学校的「镜头生意」:老师靠人设变现,校长用vlog抢生源...

文 / Flora

责任编辑 / Leah

刷小红书时,小编偶然看到一条标题很有意思的视频 ——“98年女校董,国际学校的一天”。点进去一看,镜头里记录了她和学生围在食堂聊早餐,课堂上蹲下来帮孩子捡掉落的画笔,满是国际学校特有的鲜活感。

渐渐发现,这样的账号早已不是个例。打开抖音、小红书,越来越多国际学校的老师、校长拿起手机,把课堂里的故事、备课桌上的细节、甚至留学申请时的经验,都装进了短视频里。

但拍视频的人不同,藏在画面背后的心思其实差得很远。

老师:镜头是“副业工具箱”,藏着增收的实在心思

对大多数普通老师来说,拿起手机拍视频,与其说是 “分享教育理念”,不如说是 “给收入找条后路”。而自媒体,恰好成了最容易上手的工具—— 不用额外占用太多工作时间,还能把自己的能力变成真金白银。

在小红书上逛,很容易刷到这类老师的账号。

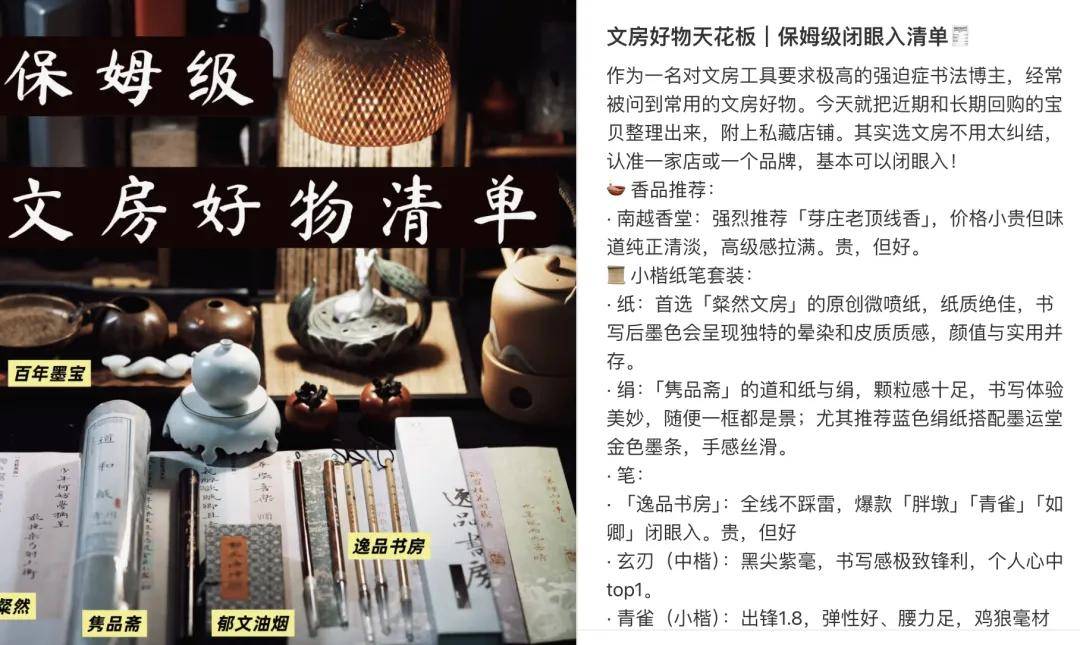

比如有一位教书法的张老师靠“颜值+手艺”圈粉,一手漂亮的毛笔字配上清爽的镜头风格,让他在小红书攒了3.5万粉丝。

他的视频里,一半是日常练字、一半是逛文房店的生活场景,看起来像是单纯分享爱好,实则藏着不少广告痕迹:有时会自然地展示“最近在用的某品牌毛笔”,有时会提一句“这款墨汁写出来不洇纸”,甚至会拍一期“文房好物开箱”—— 这些看似随意的分享,其实也暗藏着不少品牌合作。

还有一位在国际高中教经济的老师,光是北大本硕、99年、放弃500强offer、月入4万这些标签,就足够让人好奇。

他的视频质感很足,没有粗糙的随手拍 —— 有时镜头对着办公桌,拍他用不同颜色的笔在经济教案上标注重点,旁边还放着学生刚交的、写满批注的作业;有时会跟着他进教室,拍学生围坐在一起讨论“通货膨胀影响”的场景。

不过比起教学日常,更让人愿意追更的,是他总愿意聊自己“从名校到讲台”的故事:讲当初放弃高薪offer时家人的不解,说第一次站在国际高中课堂上的紧张,偶尔还会对着镜头复盘“如果再选一次,会不会还做老师”。

也正因这份“真实又有料”的风格,他已经在小红书积攒了近14万粉丝,连广告合作都比其他老师多了些“惊喜”—— 前段时间,他居然接了汽车品牌的推广。

不只是这些有了粉丝基础的老师,就连体育老师、心理老师,甚至学校里的宣传老师这类“非主科”教师,也在慢慢尝试做自媒体。

他们现在粉丝可能只有几百个,视频点赞量也不算高,但还是会坚持拍:体育老师拍带学生练羽毛球的日常,心理老师分享简单的情绪调节小技巧,宣传老师则记录学校里的活动瞬间。对他们来说,现在可能还没想着靠账号赚钱,更多是先积累着,万一以后有需要,也算多一条路。

这些老师的视频里,很少刻意露学校的logo,更不会提招生信息 —— 对他们来说,镜头是“个人技能展示窗”,核心是把课堂里的专业能力,变成能换成真金白银的线上影响力。

不过,镜头背后也有不为人知的小困扰。有一位老师曾在视频里提过,做账号后偶尔会遇到 “黑粉”,有人质疑她“不专心教书搞这些有的没的”,还有人会追问她学生的隐私信息。她无奈地说:“现在拍视频会特别注意,课堂素材要避开学生的脸,学校的敏感信息也不能提,平衡‘真实’和‘隐私’其实挺难的。”

还有个现象也值得留意:现在做这类账号的老师越来越多,内容难免有些 “撞车”。比如十个人里有八个都在拍“国际学校的一天”,五个都会讲“IB选课技巧”,连分享的角度都大同小异。

有位老师就说:“现在想做出不一样的内容,得花更多心思,比如结合自己的学科特色,或者分享一些别人没提到的细节。”

管理层:镜头是 “学校宣传册”,藏着招生的深层考量

到了校长、校董手里,“日常vlog”就成了另一种东西 —— 包装得极自然的“学校名片”。

现在国际学校的竞争越来越激烈,以前印得精美厚实的招生简章,早就没人愿意仔细看了。反倒是校长亲自出镜的视频,更容易打动家长 —— 毕竟比起冷冰冰的学校介绍,一个活生生的校长,用日常故事传递出的教育理念,才是最实在的 “信任前置”。

在小红书上,很容易刷到一位叫vivian的校长的账号。她的视频没有宏大的教育理论,全是细碎却暖心的日常:有时是请学生到餐厅吃饭,边吃边听孩子们吐槽 “食堂的菜能不能多加点辣”、“校服的颜色能不能换一种”;有时会分享和国外名校招生官的访谈,对着镜头慢慢聊 “国外大学更看重学生哪些能力”、“申请时容易踩的坑”。

虽然她的粉丝还没到一万,算不上大博主,但每条视频的互动都不错,最高的点赞量有好几千。

这种“用个人IP带学校品牌”的玩法,其实已经成了不少国际学校的招生新套路。

因为比起学校官网里设施先进、师资雄厚的空话,他们更愿意相信校长视频里的细节 —— 比如校长记得学生的名字,愿意听学生的建议,这些小事比任何宣传都管用。

不过仔细观察会发现,现在愿意在小红书这类平台做账号的校长,大多是年轻人。90后的校长占了不少,85后的也有一些,反而年纪稍长的校长很少见。而且这些校长,要么是脱产机构的负责人,要么来自二三线城市的国际学校。

像北京、上海这些超一线城市里,稍微热门的国际学校,愿意让校长出来做个人IP的,目前来看还是少数。

有人说这是因为超一线的热门学校“不缺生源,没必要花心思做自媒体”;也有人觉得,是这些学校的管理更严谨,担心校长出镜会带来不必要的风险。

但不管怎么说,对那些需要靠口碑吸引生源的学校来说,校长亲自拍vlog,确实是成本低、效果又实在的宣传方式。

殊途同归:都是给“不确定性”找解法

说到底,不管是老师想增收,还是管理层想宣传学校,本质上都是在给“不确定性”找条确定的路。

对老师来说,自媒体是“职业抗风险工具”。万一学校裁员、课时减少,线上积累的粉丝和热度,就是能立刻变现的“救命钱”。运气好、做得出色的,或许能直接转行做全职自媒体,靠接广告、带货增加收入;就算只有几千个精准粉丝,也能靠卖小课、做咨询多一份稳定收入,这正是当下很多老师最实在的诉求。

对校长、校董来说,自媒体是“招生破局工具”。在出生率下跌、同类学校扎堆的市场里,与其花钱投广告,不如让校长亲自出镜“讲故事”—— 用真实的校园日常打动家长,用个人魅力建立信任,最终转化成报名量。这比硬邦邦的宣传册有效得多。

没有那么多“高大上”的理由,无非是老师们想多赚点钱,校长们想多招点生。这些藏在镜头里的实在心思,反而让这些视频多了几分真实的可爱。毕竟,在生活和工作的压力面前,坦诚搞钱、认真招生,从来都不是什么丢人的事。