高考填报新考量:从“北大辅警”到“斯坦福城管”,如何重新定义学历价值?

365天,360度,用心伴您升学路!

当北大毕业生考取辅警,斯坦福博士成为乡镇公务员,这些选择背后隐藏着哪些高考志愿填报的智慧?

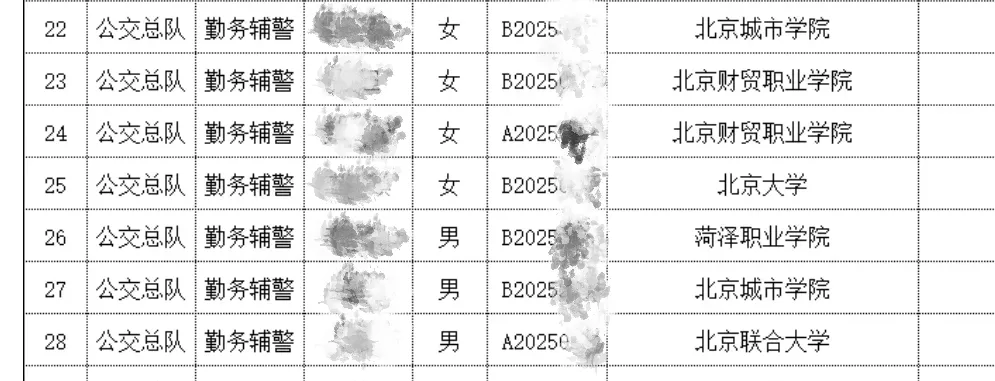

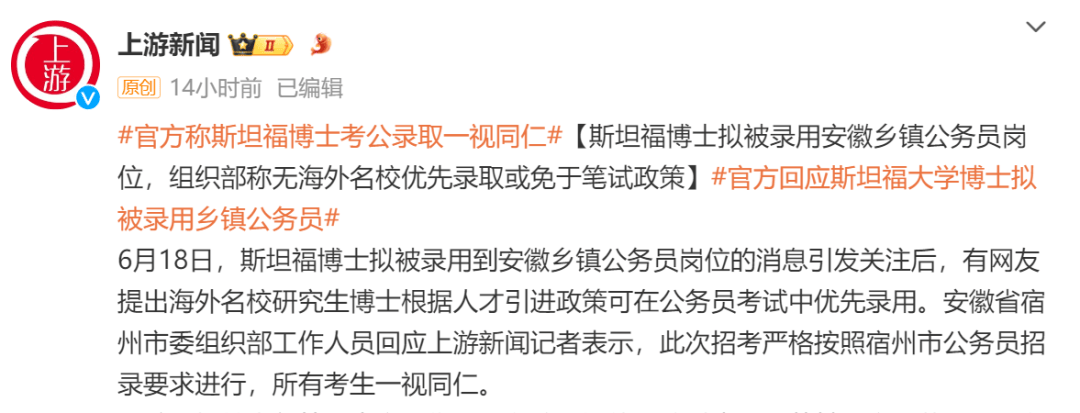

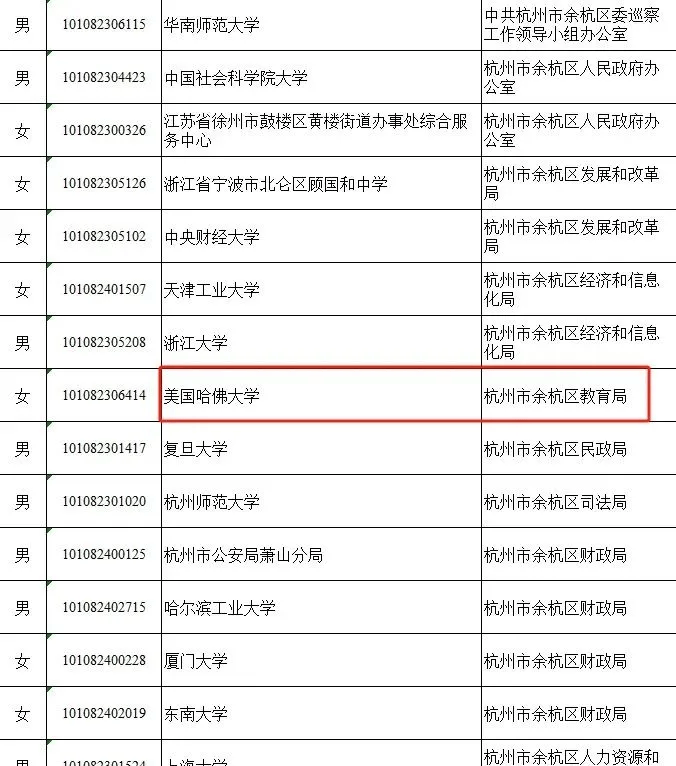

近期,一系列关于顶尖高校毕业生的职业选择引发热议。在2026年度公务员招录中,各级岗位对学历和专业的要求更加多元和精细,这为高三学生和家长在填报志愿时提供了新的思考维度。

一、重新审视专业选择:从“热门”到“合适”的转变

看到北大毕业生成为辅警、斯坦福博士考取乡镇公务员的新闻,许多家长的第一个反应是:“这不是浪费学历吗?”但当我们仔细研究2026年度公务员招录政策后发现,几乎所有专业都有相应的报考岗位。

教育部的招录目录显示,哲学类、历史学类等传统认知中的“冷门专业”与计算机类、经济学类等“热门专业”同样具有报考资格。这意味着在专业选择上,兴趣与能力的匹配比盲目追求热门更重要。

一位负责招考的政策专家指出:“我们需要的不是单一类型的人才,而是各有所长的专业团队。社会学专业的学生处理社区矛盾可能有独特优势,而文学专业的学生在政策宣传上可能更得心应手。”

二、打破“名校思维”:综合素质才是硬道理

许多家长执着于名校光环,认为只有进入名校才能保证好前途。然而,公务员招录中对“全日制普通高等院校”的统一要求表明,不同层次高校的毕业生都有机会。

更值得关注的是,招录过程中对综合素质的重视远超于学校排名。国家部委招考不仅考察笔试成绩,更注重面试表现、社会实践和经验能力。沟通能力、解决问题的能力和服务意识成为考核重点。

“我们在招录中发现,一些非名校但综合素质出色的学生,往往在基层工作中表现更为出色。”某招录单位负责人表示,“因为他们更接地气,更了解实际情况。”

三、预见未来趋势:稳定性与发展空间并重

对于高三家庭而言,思考四年后的就业趋势至关重要。当前,公共服务领域对高素质人才的需求正在增长。随着社会治理精细化程度的提升,基层岗位对人才的要求也在不断提高。

2026年度公务员招录中,计算机类专业的网络安全、人工智能方向,以及小语种专业都有特定需求。这提示考生和家长在选择专业时,应当放眼未来四到五年的社会发展需求,而非仅仅盯着当下的就业热度。

同时,编制提供的不仅是工作稳定性,还有完善的职业发展通道。一位升学规划师建议:“选择专业时,要考虑这个专业四年后是只能面向企业就业,还是具有多元选择空间。后者显然更具抗风险能力。”

四、志愿填报策略:在理想与现实间寻求平衡

基于以上观察,我们为高三毕业生家庭提供以下建议:

(一)避免唯名校论:与其挤破头进入名校的不理想专业,不如选择层次稍低学校的王牌专业,这在未来的就业中可能更具优势。

(二)注重能力培养:在大学期间,除了专业知识,更要注重沟通、组织和解决问题能力的培养。这些软实力在任何岗位都是加分项。

(三)了解政策导向:关注国家公务员招录政策、地方人才引进计划等官方信息,从这些政策中把握未来人才需求方向。

(四)考虑多元出路:选择一个专业,要了解其可能的就业方向是否多元。过于狭窄的专业方向可能在就业时限制选择空间。

五、长远规划:超越学历表象的价值选择

教育的价值从来不只是为了一纸文凭,而是培养终身学习和适应变化的能力。从那些选择基层岗位的名校生身上,我们看到的正是这种能力的体现。

他们之所以能在看似“不对口”的岗位上做出成绩,正是因为大学教育赋予了他们快速学习、适应环境的核心能力。

“大学专业不决定你的一生,但它为你打下基础。”一位毕业于名校现在在基层工作的公务员分享道,“重要的是在大学里学会如何学习、如何思考、如何与人相处,这些能力在任何岗位都是相通的。”