青联之声|李典:党建创新进行时,让教育自带青春光感

“

“教育,不是在容器里灌满水,

而是在心田上点燃一束光。”

”

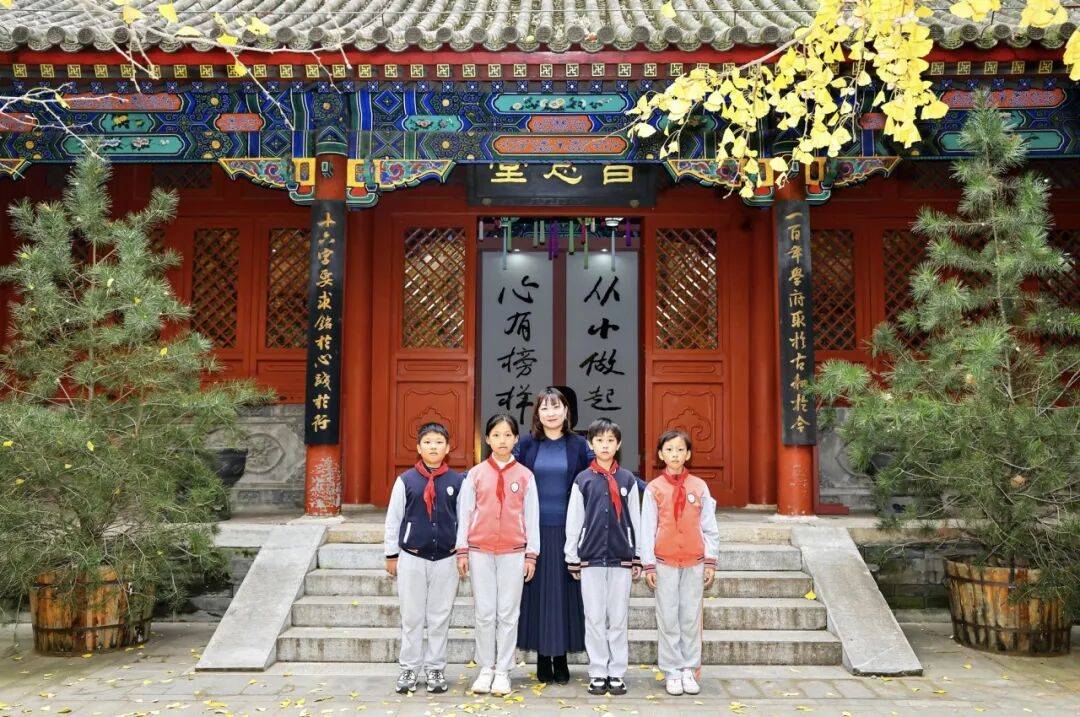

这是海淀区民族小学

基层党支部书记李典

始终践行的理念。

作为学校基层党务工作者,

她不仅是点亮童心的“引路人”,

更是凝聚青年教师的“青春合伙人”

——通过一次次有温度的党建活动、

一场场富有生命力的组织生活,

在校园中点燃理想信念之火,

筑牢育人堡垒。

源于热爱,成于使命

“我是个‘海淀孩子’,中关村的创新精神、那股子敢拼的劲儿,好像长在了我的血脉里。”提起为什么选择成为一名小学老师,她笑着说,“我想把这种精神,传递给下一代的海淀人。”

这份选择,在民族小学这片特殊的土壤里,生根发芽,被赋予了更深刻的内涵。 “这里是习近平总书记来过的学校,‘培育和践行社会主义核心价值观’,‘为党育人、为国育才’对我们而言,是沉甸甸的使命与责任。”

她和学校的青年教师团队,是校园里最活跃的“创新引擎”。在学校校长的大力支持下,他们策划的《发现》系列微课,《发现·中国美》展现山河壮丽与文化瑰宝,《发现·城市之光》探寻身边的奋斗故事,《发现·身边的共产党员》让榜样变得可亲可感。这些有思想、有温度的微课,如同春风化雨,在孩子们心中播下爱党爱国、文化自信的种子。

她希望创新不止于校园围墙。利用海淀区的 “十大教室”红色教育资源,李典鼓励学生走出校园,在实地探访中感悟历史与使命。“有个孩子参与活动后说,原来英雄就在我们身边,这种震撼是课堂上无法替代的。” 说起学生的变化,她眼里满是欣慰。

让党建带着“青春的温度”

作为学校里年轻的党支部书记,怎么让党建工作不枯燥?李典有她的“秘诀”—— “别搞成‘你说我听’,要让每个人都参与其中。”

她举了一个生动的例子:在人工智能教育浪潮袭来时,学校倡导数智赋能教与学方式变革,她在微论坛上设定“AI+教育”主题。她会先带头研究相关政策文件,再邀请正在探索AI教学的党员老师作为“领学人”,分享实践经验与困惑。“最后大家一起来讨论:我们该怎么用?恐惧和迷茫就在这种开放的交流中消散,取而代之的是拥抱变化的共识和探索的勇气。”

作为学校党总支青年委员,李典还牵头策划了一系列主题团日活动。今年抗日战争胜利80周年时,她组织了“铭记历史承壮志,深耕教坛续华章”活动,一位中队辅导员分享了带学生探望抗战老兵的经历,并讲述了如何带领班级走进清华园火车站遗址,把“进京赶考”的历史故事变成生动的红色课堂。 “从学校主题活动到班级实践活动,党团队一体化的育人链条就这样串起来了。” 李典说,看着青年教师从“要我做”变成“我要做”,她觉得所有的策划都值了。在她看来,党建的生命力就在于这种 “与中心工作深度融合”的巧思,让每一次活动都成为解决真问题、凝聚真思想的过程。

她推动形成 “党总支引领—支部协调—党小组联动—党员示范”的工作模式,让党组织的神经末梢深入到年级组。她摒弃刻板说教,用“党员微论坛”“党员主题笔会”等,让理论学习变得生动有趣。她形容这种工作方式:“我们沿着活动主线,为了共同的目标交流碰撞,每一次都有不同的聚焦,每一次都力求让老师们真有收获。”

她曾负责的项目在中国共青团建团100周年之际被评为北京市“团建百强”品牌项目。在她的带领下,党支部成为凝聚、引领党员教师、青年教师成长的坚强堡垒。

从“参与者”到“建设者”

成为海淀区青联委员,为李典打开了又一扇窗口。 “这扇‘窗口’极大地拓展了我的视野与格局。”在与科技、文化、经济等各界别委员的交流中,她跳出教育看教育,对海淀区的多元生态和澎湃活力有了更立体的认知,也激发了更强烈的创新意识。作为教育界别秘书长,她积极组织界别活动,如走进卫星制造厂、航天五院等地调研学习,将跨界收获反哺教育。

她坦言,这个身份促使自己完成了 从“参与者”到“建设者”的角色转变。“青联委员不仅是一份荣誉,更是一份沉甸甸的责任。”她将这份责任内化于行,用“学习、创新、奋斗、热爱”的青年姿态,反哺到教育事业中。

如今,

李典的党建创新实践仍在继续。

她点燃的青春星火,

正在一次走心的交流、

一场深入的研讨、

一项务实的创新中不断延展。

我们期待,

这位年轻的“播种人”与“联结者”,

将在海淀这片创新的沃土上,

催生出更多意想不到的风景。