同是冠军父母,陈芋汐父母夸女儿很自律,全红婵母亲却说:胖点好

常言道,父母爱子,必为之计深远,这份深远的考量,如同涓涓细流,以万千种姿态,滋养着每一个孩子的成长。

在中国跳水界,有这样一对并肩闪耀的“双子星”——陈芋汐和全红婵,她们一同站上世界的巅峰,共享荣耀,但她们成长的土壤,却源自两种截然不同的家庭之爱。

当镜头对准她们的父母时,这份差异变得尤为鲜明,陈芋汐的父母谈及女儿,满是骄傲地说:“她的自律是刻在骨子里的。”

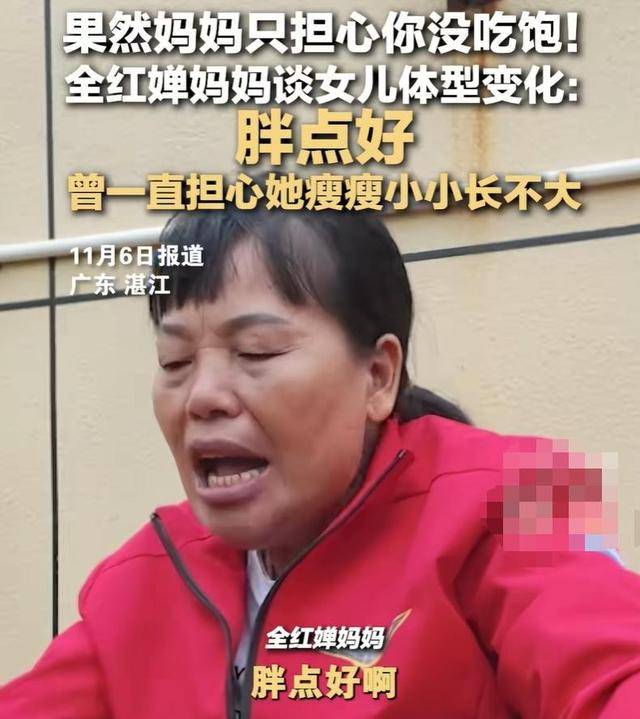

而全红婵的母亲,面对网络上对女儿身材的议论,却只是朴实地笑着回应:“胖点好啊,健康最重要。”

一句“自律”,一句“胖点好”,背后是两种截然不同的教育哲学,却都蕴含着同样深沉厚重的爱,正是这两种爱,共同浇灌出了两位性格迥异,却同样坚韧不拔的世界冠军。

理性的爱:为梦想筑起专业的阶梯

陈芋汐的起跑线,就注定与众不同,她出生在上海的一个体育世家,仿佛一出生就浸润在竞技体育的空气里。

她的祖父是体操界的元老,父亲是经验丰富的体操教练,母亲则是体育学院的副教授,这样的家庭背景,让她的父母比任何人都更懂得竞技体育这条路的荣耀与残酷。

他们深知,天赋仅仅是入场券,而长久的、刻入骨髓的自律,才是在金字塔尖生存下去的唯一法则。

有趣的是,陈芋汐最初走上体育之路,并非为了追逐冠军梦,而是出于父母对她身体的担忧。

她从小体弱多病,用父亲的话说,是“别人感冒她发烧,别人发烧她住院”的体质,甚至在学校晕倒过。

为了增强女儿的体魄,这对专业的父母开始为她量身打造训练计划,训练的艰苦可想而知,但懂事的陈芋汐从未抱怨,她明白这是父母为她好。

在这日复一日的坚持中,一种强大的内在驱动力——自律,在陈芋汐身上生根发芽,她房间里那叠厚厚的训练日志,密密麻麻地记录着每一天的得失与感悟。

清晨六点,当城市还在沉睡,她已经开始了一天的训练,无需任何人催促,对高糖高热量食物的克制,对训练计划的严格执行,早已成为一种本能。

优秀,对她而言,是一种深入骨髓的习惯,陈芋汐父母的爱,是一种“理性的爱”。

他们很少对女儿说“你一定要拿冠军”,而是用自己的专业知识,告诉她怎样才能变得更强。

当陈芋汐遇到技术瓶颈,父亲能精准地分析出每个动作的难度系数,和教练一同探讨改进方案;

当她因大赛压力而焦虑不安,身为教授的母亲会运用心理学知识,温柔地为她疏导情绪,告诉她“不被输赢困住,才是真正的强大”。

这种爱,不是空洞的鼓励,而是具体的、可操作的、能切实解决问题的支持。

它像一座坚固的灯塔,为陈芋汐在波涛汹涌的竞技海洋中标定了清晰的航向,也塑造了她沉稳、冷静、坚韧如钢的性格。

纯粹的爱:为人生铺设温暖的底色

而全红婵的故事,则是另一幅截然不同的画面,一个让无数普通人感同身受的缩影。

她出生在广东湛江的一个农村家庭,家里有5个孩子,全靠父亲种植果树维持生计,母亲因车祸落下病根,常年需要药物治疗,家庭经济拮据,是村里的低保户。

她的父母对跳水一窍不通,甚至在女儿即将参加奥运会时,还要向人打听“奥运会是什么”。

他们不懂什么叫难度系数,也看不懂复杂的训练数据,然而,正是这份“不懂”,让他们给予了全红婵最宝贵的东西——无条件的接纳和不掺杂质的爱。

全红婵走上跳水之路的初衷,简单得令人心疼,被体校教练选中时,这个7岁的女孩心里想的,或许就是能通过跳水赚钱,给妈妈治病,让家里过得好一点。

训练是枯燥且痛苦的,怕高、怕水、怕疼,每天上百次的跳跃,摔得浑身青紫,但她从未向家里诉过一句苦,电话里,她永远是那句“妈,我挺好的,你照顾好自己”。

她的父母虽然不能在技术上给予指导,却用最朴素的方式,给了她最坚实的后盾。

每次从体校回家,迎接她的永远是母亲精心准备的家常菜和果园里刚摘下的荔枝,母亲最常说的话就是“多吃点,不够再盛”。

当全红婵因为发育期身材圆润了一些,网上议论纷纷时,这位朴实的母亲在果园里搓着沾满泥土的双手。

坦然地说:“胖点好啊,我就怕她瘦瘦小小长不大。身体壮实了,才不容易受伤。”在她眼里,女儿是不是世界冠军不重要,首先是那个从小吃苦、报喜不报忧的孩子。

父亲全文茂则用行动教会了女儿何为“踏实做人”,女儿一战成名后,无数商家带着捐赠找上门,都被他一一婉拒。

他说:“女儿的荣誉是她自己拼来的,我们不能随便要别人的东西。”他依旧日出而作,日落而息,守着那片果园。

每次女儿比赛前,他电话里也只有一句简单的话:“累了就回家,爸种地养你。”

正是这份纯粹的、不求回报的爱,给了全红婵最大的底气,她知道,无论跳得好与坏,无论外界如何评价,家里永远有一盏为她点亮的灯,一桌等她回家的热饭。

这份爱让她在赛场上无所畏惧,敢拼敢闯,始终保持着那份天真烂漫的灵动与洒脱,一次次上演“水花消失术”。

最终,两种截然不同的爱,在十米跳台上殊途同归,陈芋汐的理性之爱,锻造了她的坚韧与稳定,让她成为稳扎稳打的“冠军收割机”;

全红婵的纯粹之爱,守护了她的灵气与快乐,让她成为横空出世的“天才少女”。

她们曾是赛场上最默契的搭档,后来成为最值得尊敬的对手,但在赛场之下,她们是互相扶持、惺惺相惜的朋友。

陈芋汐曾含泪说,在自己最低谷的时期,是全红婵的存在拉了她一把。

爱子之心,从来没有标准答案,无论是陈芋汐父母那种精准规划、科学护航的爱,还是全红婵父母那种温柔守护、只盼安康的爱,都同样伟大而深刻。

它们共同告诉我们一个道理:父母能给予孩子最好的礼物,或许不是规划好的人生蓝图,而是无论他们飞得多高多远,都永远有一个可以安心降落的温暖港湾。