高校招聘体检者均为本校教师,“程序合规”却难服众?丨中听

评论员 李长需

公开招聘两名在编教师,入围者均为“自己人”,“萝卜招聘”的底色到底有几成?

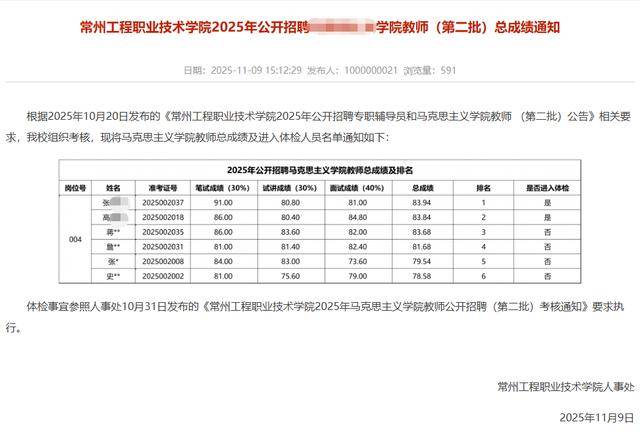

11月9日,有网友发帖称,在当日公布的常州工程职业技术学院2025年公开招聘一学院教师(第二批)总成绩中,最终进入体检阶段的张某某与高某某皆为该校教师。其中张某某还是校团委副书记、某学院副院长。11月10日,常州工程职业技术学院纪委办工作人员表示,张某某与高某某之前没有正式编制身份,但符合报考条件,通过了正常程序的考试,不存在“萝卜岗”问题。

虽然校方回应并不存在“萝卜招聘”,但公众恐怕没有多少人会买账?招聘公告白纸黑字写着“面向社会”,但最终入围体检的两人全是本校老师,其中一个张某某还被扒出官网和公众号里挂着“副院长”“团委副书记”的头衔。尽管校方后来澄清是“跟岗锻炼的老师”,但公众的第一反应就是“近水楼台先得月”,把两个没有正式编制的老师转为在编老师,而让其他非本校报考者“陪跑”。还真别怪公众多心,高校招聘报名者动辄一大堆,好巧不巧,能够入围的两人全部都是“自己人”。这概率跟中彩票似的,除了“萝卜招聘”,恐怕其他的理由都不太好解释。

校方强调张某某、高某某“符合报考条件”,还搬出“通过正常程序考试”当挡箭牌,但公众要的不仅是“程序合规”,更是“程序透明”。比如,招聘公告里对“社会人员”的定义是否明确?本校老师算不算“社会人员”?校方说两人之前没有正式编制,但公众不清楚的是,它们是否享受了校内资源(比如培训、课题)?这些细节没有公开,仅仅一句“合规”就像打太极,根本接不住质疑。更关键的是,官网把张某某写成“副院长”,虽然校方说是“宣传部门没把关”,但这种低级错误只会加深公众对“内部操作”的怀疑。

这事儿暴露出高校招聘的老毛病:回避制度形同虚设。事业单位招聘不是有“亲属回避”“岗位回避”等规定吗?尽管校方没说张某某、高某某和评委有亲戚关系,但公众担心的是“隐性利益”,比如评委和本校老师长期共事,打分时难免会有所倾向。这种“熟人社会”的潜规则,比明面上的违规更可怕。而另一方面,张某某在团委、某学院任职领导,参与竞聘涉及本人利害关系的事业编制,是不是存在岗位回避、履职回避等问题?高校招聘如果总让本校老师“近水楼台”,公信力迟早被败光。

“程序合规”本是应有之义,但对于本校老师入围来说,程序合规只是底线,公开透明才是硬道理。公众不怕“本校老师应聘”,怕的是“程序不透明”。比如招聘考试能否公开评分细则?面试录像能否开放查询?校方如果真想自证清白,就该把材料摊开晒一晒。现在信息这么发达,藏着掖着只会越描越黑。多亮一盏灯,少留一道黑影,质疑自然就少了。

校方“程序合规”的回应,回答不了公众的质疑。公众需要知情的是,在“公平竞争”上,校方这次招聘到底有没有做到?本校两位教师有没有沾了“近水楼台”的光?这个,最应该得到回应。