2025高考复读生达300万,上本科难度增加,低于这个分或无缘本科

2025高考复读生达300万,上本科难度增加,低于这个分或无缘本科

如果寒窗苦读十二年,却在高考时被复读生“挤下独木桥”,你觉得这公平吗?

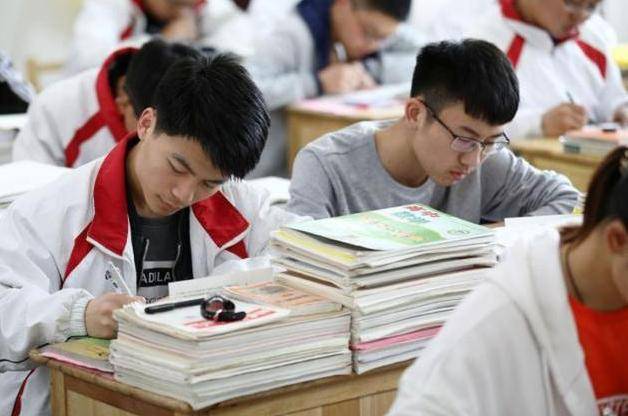

距离2025年高考只剩十来天,千万学子还在奋笔疾书,而一组数据却让家长群炸开了锅——今年高考报名人数超1400万,复读生预计突破300万。

这场被称为“最公平赛道”的考试,正因为复读生数量激增,引发前所未有的争议。

一、300万复读大军:高考竞争的“蝴蝶效应”

2025年的高考战场,复读生数量较去年猛增几十万,这个占比近四分之一的群体,正悄然改变竞争格局。

数据显示,往届考生经过一年复读,平均提分超50分,有的甚至能提升上百分。这意味着什么?原本卡在线上的考生可能被挤出本科圈,而录取分数线也可能因此水涨船高。

一位高三班主任算了笔账:假设某省去年本科线460分,今年复读生大量涌入后,这个分数线很可能被推高到480分。

那些卡在450-550分区间的应届生,成了受冲击最大的群体——他们辛苦拼搏的成果,或许会因为复读生的加入而化为泡影。这场被称为“最公平赛道”的考试,正因为复读生数量激增,引发前所未有的争议。

一、300万复读大军:高考竞争的“蝴蝶效应”

2025年的高考战场,复读生数量较去年猛增几十万,这个占比近四分之一的群体,正悄然

二、公平之争:复读生的“特权”合理吗?

关于复读生的争议,家长们分成了两大阵营。反对者认为,复读生多轮备考的经验,本就打破了考试平衡。一位应届生家长无奈吐槽:“孩子拼了三年,结果对手带着‘外挂’来比赛,这算哪门子公平?”

更有甚者担心,复读潮一旦泛滥,会形成“考不好就复读”的恶性循环,让高考竞争陷入死循环。这场被称为“最公平赛道”的考试,正因为复读

支持者则强调“二次机会”的重要性。他们指出,高考本就存在偶然性,有人因身体不适失利,有人因志愿填报失误落榜,复读权是给这些学生的“补救通道”。

一位复读上岸的学生分享:“我第一年因紧张数学考砸,复读后不仅弥补短板,更学会了如何调整心态,这是应届生难以获得的经验。”

三、高考公平的“相对性”:没有绝对完美的解决方案

教育专家指出,绝对公平的考试在现实中并不存在。

复读生的优势源于经验积累,应届生的潜力则在于知识的新鲜度,两者各有优劣。试图通过限制复读或提高录取门槛来“找平”,反而会引发新的不公。

事实上,部分地区已经开始探索折中方案。

比如限制公立学校招收复读生,引导考生选择民办机构;或推行新高考改革,通过选科制、综合素质评价等手段,削弱“刷题战术”的作用。但这些措施都无法从根本上消除争议。

四、复读不是“后悔药”:理性看待二次机会

复读人数激增的背后,折射出更深层的教育焦虑。不少考生把复读当成逃避失败的“退路”,却忽略了这一年的时间成本与心理压力。

复读并非适合所有人,它更像是一场“精准投资”——只有那些明确失利原因、具备抗压能力、拥有清晰目标的学生,才值得尝试。

某重点高中的心理老师分享了一个案例:一名学生因志愿填报失误选择复读,却在第二年因过度紧张再次失利。

“复读不是简单的重复,而是需要从心态到方法的全面调整。”她强调,盲目跟风复读,反而可能让学生陷入更深的迷茫。

五、超越分数的思考:教育公平的深层重构

当我们争论复读生与应届生的竞争时,或许更应该思考:为什么高考成了独木桥?为什么学生和家长如此难以接受“失败”?

答案指向教育评价体系的单一性——当学历成为衡量成功的主要标准,复读就成了不得不抓住的救命稻草。

教育改革的方向,或许在于拓宽成才路径。职业教育的深化、技能型人才培养体系的完善,都能让学生在高考之外找到出路。只有当社会真正认可多元的成功标准,复读引发的争议才会逐渐平息。

六、写给所有考生:你的人生远不止一场考试

回到最初的疑问,高考公平的争议或许永远不会有标准答案。但可以确定的是,无论复读生数量如何变化,高考都只是人生的一个驿站,而非终点。

那些担心被“挤掉”的应届生,不妨把对手的经验转化为自己的动力;而选择复读的学生,更要明确这一年的意义,不是重复过去,而是重塑未来。

当高考的钟声敲响,希望每个考生都能放下对“公平”的执念,专注于展现最好的自己。因为真正的人生较量,从不在考场的那张试卷上,而在于如何在漫长岁月里,书写属于自己的精彩篇章。