66年前高考成绩接近满分,却被清华北大拒收的混血男孩,后来怎样

当然可以!我帮你保持原文意思不变,同时丰富一些细节,让文章更生动。下面是改写后的版本:

---

高考,是成千上万学子改变命运的重要时刻。他们经过十几年如一日的努力,终于在这一天交出了自己人生最关键的答卷。高考成绩一公布,便意味着可以选择一所理想的大学,进入心仪的专业,开启新的人生阶段。

这一关口,不仅是人生的重大转折点,更是一次重要的分流,其意义不可小觑。

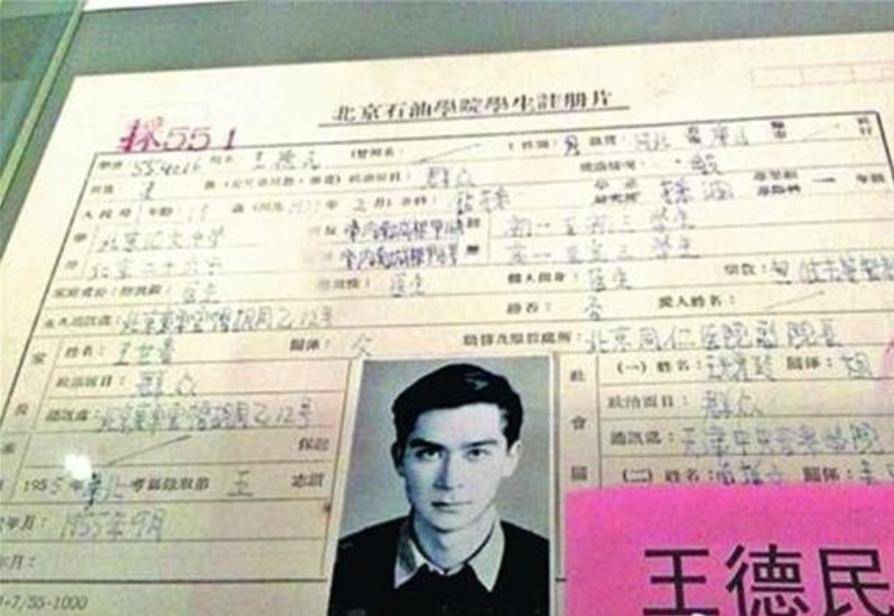

66年前,有一位名叫王德民的考生,他的高考成绩几乎满分。满怀激动与期待,王德民将清华和北大排在了志愿的首位。然而,结果却出乎意料——他最终被北京石油学院录取,且这个学校排在他的第五志愿。

清华和北大这两所顶尖学府,竟然都没有录取他。

王德民是中瑞混血儿,拥有明显的外国面孔。

在那个年代,几乎全国范围内少见外国血统的面孔。新中国刚刚成立,经历了先辈们的浴血奋战才得以站稳脚跟。像王德民这样带有明显外国特征的中国人,在生活中遭遇了不少冷眼和排斥。

1937年2月9日,王德民出生在河北唐山一个知识分子家庭。父亲王世贵曾任北京同仁医院副院长,母亲文安清则是中央外贸学院的教师。

两人的缘分始于王世贵留学美国期间,瑞士籍的文安清随后回国,与王世贵结婚并定居中国,育有三子,王德民是最小的孩子。

1946年,王世贵携家迁居北京,开设起一个小诊所,以维持全家的生活开支。

三个孩子正值上学年纪,家境虽不富裕,但母亲文安清节衣缩食、精打细算,努力保障孩子们能够正常接受教育。

王德民入读的是一所私立小学,课程采用英语授课,班上学生来自多国多民族。

9岁的他第一次离家上学,生活和学习环境让他感到陌生和孤独,几乎没有朋友。

之前的教育主要由母亲在家中负责,知识覆盖不全,这直接导致他被直接编入四年级后,跟不上同学们的进度,期末考试成绩在班上垫底。

尽管成绩名列后茅,但王德民在英语和汉语能力上有均衡的提升。

父母意识到孩子更需要融入汉文化,1947年秋,他转学到朝阳门附近的明明小学,重新读五年级。

这里绝大多数学生是地道的中国孩子,王德民那张洋脸令同学们误以为他是外国人。

为了证明自己是地地道道的中国人,他坚持在学校只用汉语交流,避免使用英语。

双语的学习环境,让王德民渐渐爱上了读书。他不仅阅读英文小说,也喜欢汉语故事,视野迅速开阔,懂得的东西远远超过了同龄人。

王德民的初高中成绩都非常出色。尽管当时社会局势动荡,他依旧顺利地参加了高考。

1955年7月,高考成绩揭晓,王德民数学满分100分,物理98分,化学96分,距满分仅差6分。

这份惊人的成绩赢得了周围人的一致赞誉。

清华和北大是他的前两志愿,所有人都认定他必定会被这两所名校录取。结果却令人震惊。

清华和北大双双拒绝了他,录取通知书上写的是刚成立不久的北京石油学院。

虽然失落,王德民并未气馁,欣然接受了这所理工科大学的录取。

命运的安排恰恰是最好的选择,在这里,他与石油结下了终生不解的缘分。

北京石油学院虽然是新兴院校,但师资力量却非常强大。

大部分教师来自清华大学,石油专业课程由海外归国专家亲自执教,钻采系主任秦同洛教授当时是著名的油田采油专家。

在如此良好的教学资源支持下,王德民对石油的兴趣日益浓厚。

大学之前他几乎未曾见过天然石油,但一接触便被深深吸引。

当时国内石油工业基础薄弱,油田规模小,石油产量远远不能满足需求,对石油人才的渴求也异常迫切。

王德民越学越有兴趣,学习变得轻松愉快,每次考试都名列前茅,继续保持着学霸的光环。

课余时间,王德民最常待的地方是图书馆。

他不仅满足于课本知识,而是把各种相关知识融会贯通,力求全面掌握。

正是在此期间,他打下了坚实的理论基础。

除了学业,他还积极参与校园活动,常参加体育锻炼。

为人谦逊好学,成绩优异,乐于辅导同学,和大家相处得十分融洽。

1958年3月10日,四川盆地传来令人振奋的消息,龙女寺2号探井喷出日产60吨的高产油流,震动了石油工业部。

3月12日,南充3号探井更是喷出日产300吨的油流,消息令人欣喜若狂。

紧接着蓬莱1号探井也传来喜讯,日产量达100吨。

这三口井相距不过200多公里,仿佛一座巨大的油田正浮出水面。

石油工业部立刻发起川中探区的石油会战,北石院抓住机会,安排临近毕业的学生们进行现场教学。

正在读大三的王德民被派往龙女寺2号探井,参与现场试油、数据采集与问题解决的实践操作。

夏季四川盆地的气候闷热潮湿,作业人员汗流浃背。

尽管天气恶劣,大家的心情却因油井喷油而激动不已。

然而好景不长,两个月后,三口油井竟然纷纷停产。

石油工业部已经投入大量人力、物力,连续钻探了七十多口井,却没能找到预期中的“大油田”。

这次失望的经历,给实习的师生们上了沉重的一课:没有科学理论指导的盲目勘探,只是徒劳无功。

王德民的第一次现场实习令他终生难忘。

他深刻认识到石油勘探的艰巨性和风险性。

勘探必须依托科学理论,否则将徒劳无功,浪费资源。

回校途中,他开始思考,未来在石油行业如何结合理论与实践,实现突破。

时间飞逝,转眼毕业季到来。

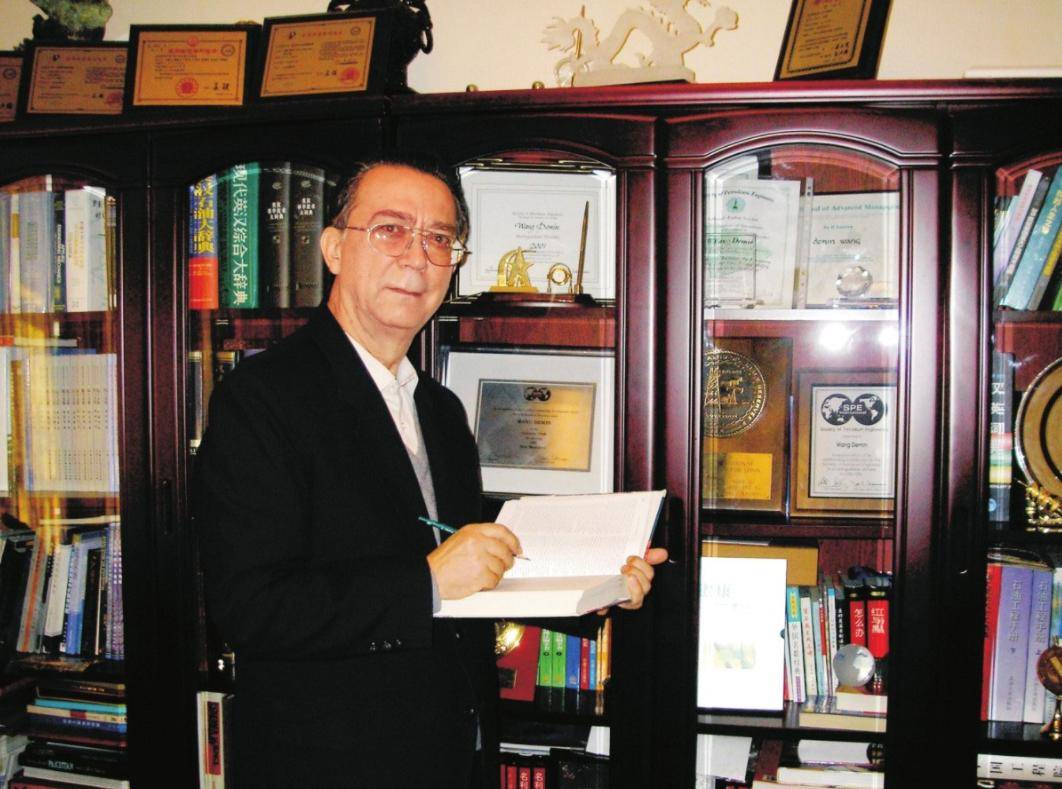

凭借优异的表现,王德民被评为优秀毕业生,学校邀请他留下任教。

这是一份稳定的铁饭碗,但王德民心中有自己的理想:他渴望投身石油开采第一线,贡献所长。

他毅然拒绝了留校的机会。

母亲虽关切询问,他坚定地回答:“作为石油专业的学生,不奔赴祖国石油会战一线,不到最需要的地方去,便无从实现价值,‘报效祖国’四个字也只是一句空话。”

1959年,松辽盆地勘探出丰富油藏,成为众多石油学子的梦想之地。

1960年春,王德民和同学们申请毕业后前往松辽油田。

然而第一批去名单中并无他的名字,因学校仍想留他任教。

王德民热情满满,申请了两次,坚持要去松辽油田。

最终学校同意,1960年7月,他得以上车前往。

7月底,经过20多个小时火车旅程,王德民与四名同学抵达松辽油田。

车站简陋,仅有一间砖房。

走出车站,迎面是繁忙的石油战场景象:平地上矗立着高耸的钻机井架,空气中弥漫着浓烈的油气味,湿润的黑土地浸透着石油痕迹。

王德民感叹自己来晚了,但没能多看几眼。

车站外,接待人员引导他们先住进一个养奶牛用的牛棚,等待工作分配。

虽是牛棚,却已是当时条件最好的住所,足见石油开发的艰苦。

晴天还好,雨天则惨不忍睹。

外面大雨滂沱,屋里却时常滴雨,盆盆缸缸接水。

想睡个安稳觉,都得辗转多个地方。

王德民被分配到采油指挥部的地质室,离车站有两公里路。

环境艰难,虽早有心理准备,但依旧感到难以适应。

白天测试油压,晚上在狭小屋内点起“篝火”学习马克思主义哲学经典《矛盾论》和《实践论》。

“篝火”是烧原油取暖:一块铁板上浇上原油燃烧,屋里无烟囱,油烟呛人,把人熏得黑脸黑发,只有露出的牙齿是洁白的。

经过潜心钻研,王德民认识到:只有深入采油一线,亲身经历生产实际,才能真正解决技术难题。

石油钻探需不断测量地质压力,判断油井产能。

但国际通用的“赫诺法”测压误差频发。

王德民敏锐地察觉问题,决心研制新方法减少误差。

大学五年没讲到这些实际操作知识,他只能靠自学。

国际石油专业书籍多为英文和俄文,英文阅读无障碍,但俄文只学过一点中学水平。

为了研究,他自学俄文,阅读大量俄文专业文献。

终于找到了问题的关键矛盾,抓住了核心。

1960年冬天,全国粮食紧缺,油田生产也受影响。

职工吃不饱,体力严重透支。

寒冬时原油易凝结,王德民脱下棉衣,用体温为防喷管保温。

恶劣的环境和饥饿让他的健康状况急剧恶化。

同事们劝他休息,但他总想着油田需要自己,顾不上自己的身体。

1961年2月15日,松辽油田迎来了第一次春节。

粮食依然紧缺,会战指挥部尽力给大家发面粉和饺子馅,营造节日气氛。

面粉和馅料发到王德民手中,他却犯难。

包饺子占用时间,他更想抓紧时间推算底层勘测的数学公式。

于是他简化了做法,把面粉擀成大面皮,将馅料均匀铺上,做成两个巨大的“饺子”。

虽然节省了制作时间,煮熟却仍需等待半小时。

无论饺子是否煮熟,他三两下吃完后继续埋头推导公式。

也许是饺子带来的营养激活了大脑,寒夜中他终于推导出理想解。

试验表明,王德民公式精度显著优于“赫诺法”。

这一成果在松辽探区引起轰动,得到会战指挥部领导高度认可,获得政策和资源支持。

这距离他到松辽油田不过一年,成果被命名为“松辽法”。

王德