“世界上最长的路是什么路?”小学生回答两个字,老师给了满分

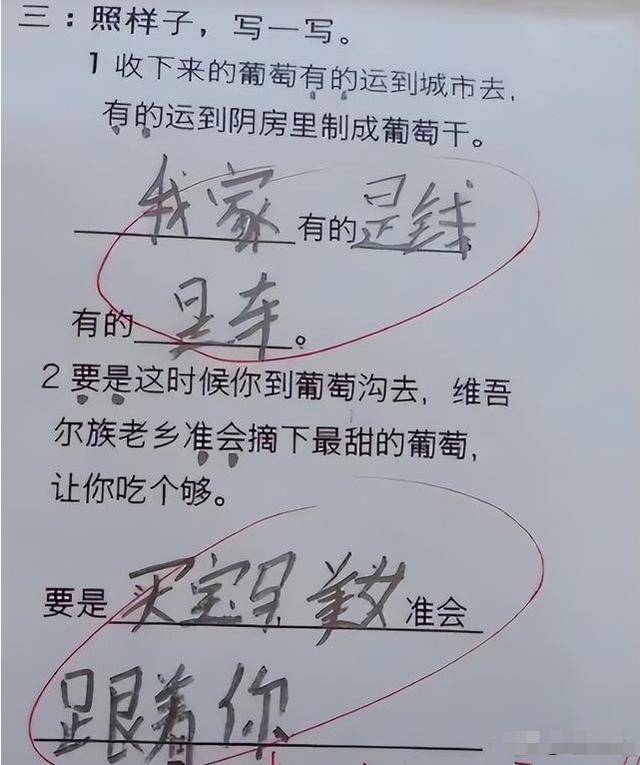

随着时代的进步,人们的思想也在不断转变,而最直观的体现就是考场上的题目越来越“不按套路出牌”了。

以前,考试总有标准答案,可谁曾想,“破招”的人不是高材生、不是老师,而是看似什么都不懂的小学生。

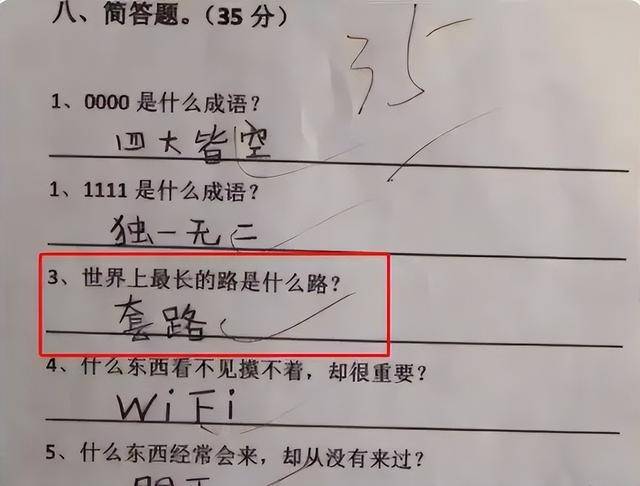

就比如“世界上最长的路是什么路?”

成年人或许会思考地理、历史,甚至是哲学,可小学生却仅仅只用两个字便引得老师拍案叫绝。

这种从严格标准到天马行空的转变,又藏着当代教育怎样的“秘密”?

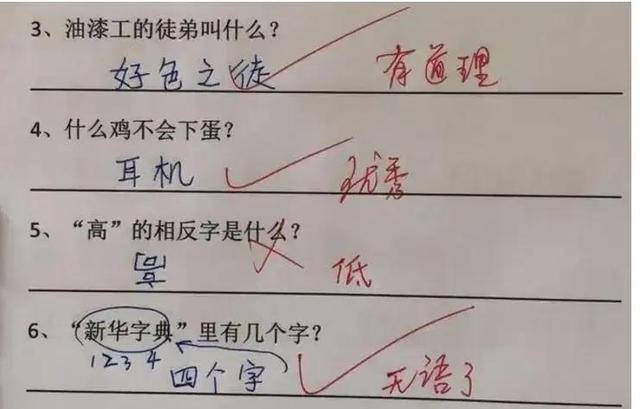

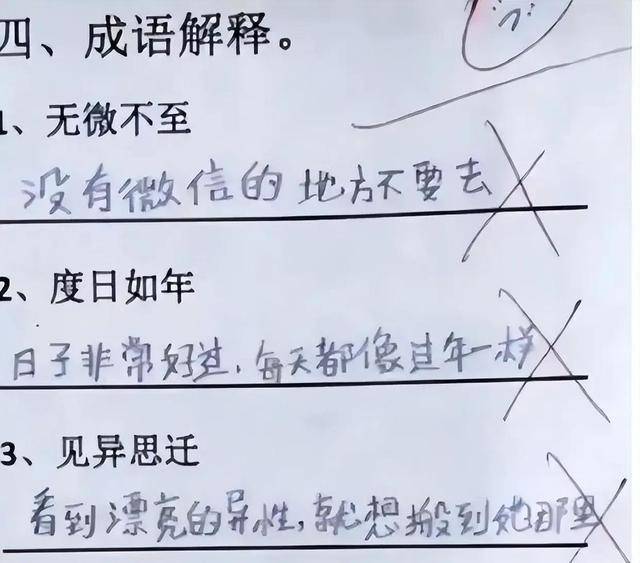

"四大皆空"算成语?

如果语文试卷上突然出现了一道题目是“0000”,那正确答案该是什么?

翻开教学参考书,“成语解释”章节里似乎找不到这个确切的答案,但学生用铅笔写下的“四大皆空”却又莫名契合。

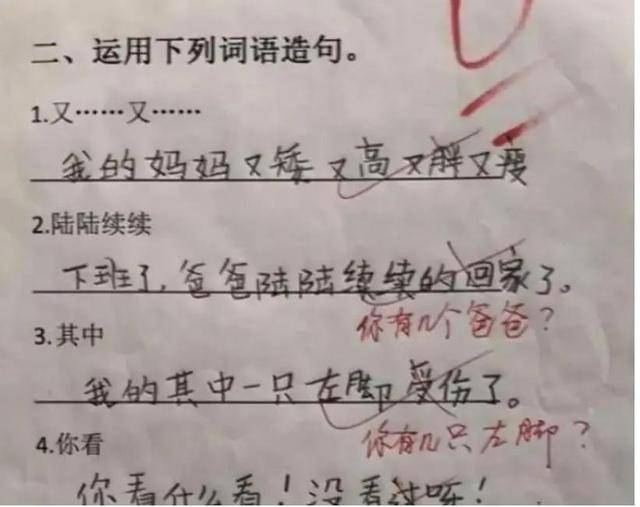

而这种类似的新型语文题也无独有偶,就比如“1111”,它就可以理解成“独一无二”;“12345609”,或许就是“七零八落”。

其实,这些特殊的题目最早出现在元宵节灯谜上,而如今将它们的答案搬到试卷上面的人,正是一个个脑洞大开的小学生。

除此之外,把数字“3.5”翻译为“不三不四”、把“9寸+1寸=1尺”翻译为“得寸进尺”等不靠谱的答案,却让孩子们发现了数字和汉字之间产生的奇妙化学反应。

这种种情况催生了一篇《当语文题变成密码破译》的帖子,而评论区里既有点赞“培养发散思维”的支持者,也不乏质疑“偏离语文本质”的反对。

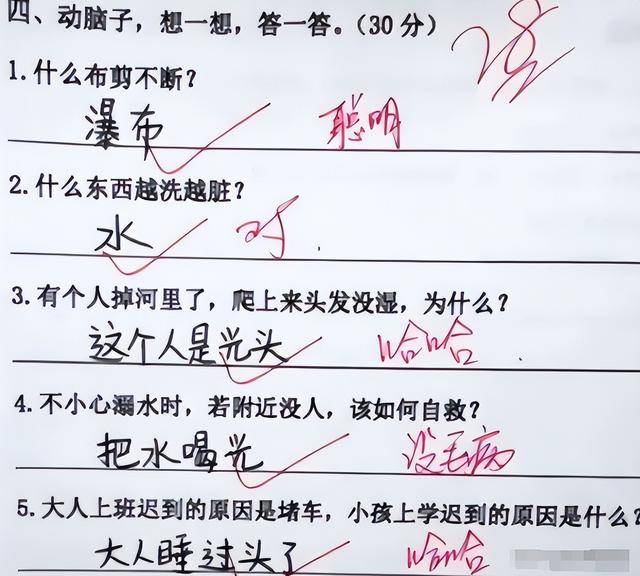

然而,除了语文上的变化与争议之外,就连答案更为标准的数学,都出现了微妙的变化。

数学卷上的"反骨"答案

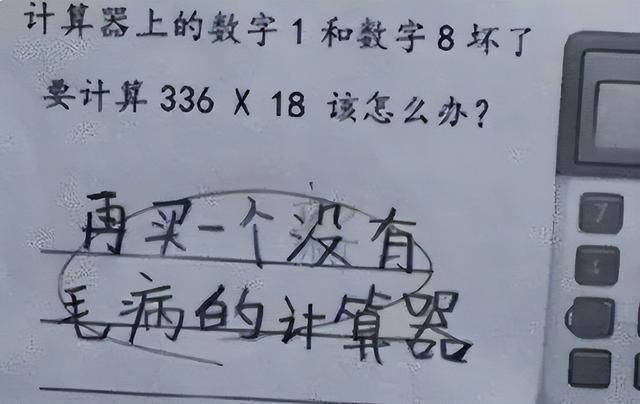

曾有有一道数学应用题是:“计算机上的数字键'8'坏了,要计算336×18,该怎么办?”

按照标准解法,学生应该利用分配律,将18拆分为20-2,然后计算336×20减去336×2。

然而,有个四年级男孩却只写了七个字:“再买一个计算器。”

按照评分标准来看,男孩的答案既没有计算过程,也没有正确答案,甚至没有尝试用数学思维解决问题,肯定是不正确的。

但从另一角度来看,男孩的这个回答确实能够直接解决题目中的困境。

而且类似的情况也并不少见。

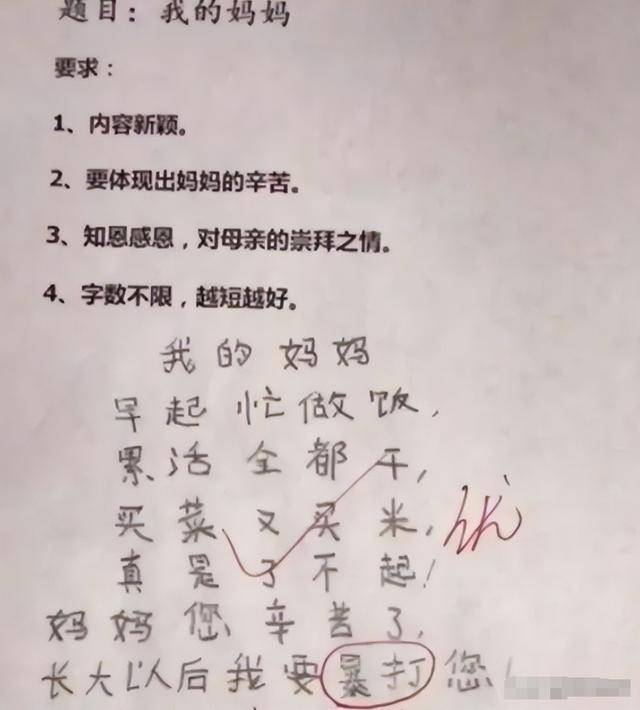

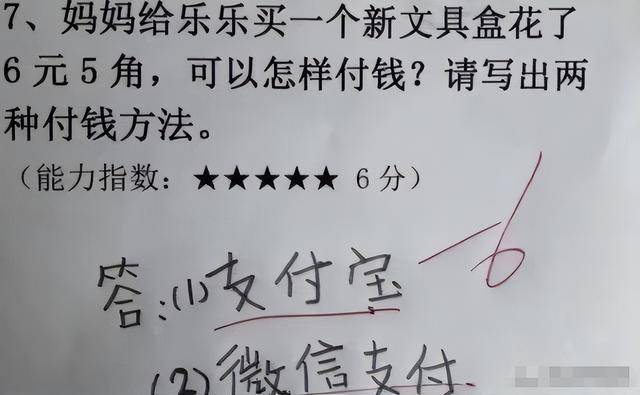

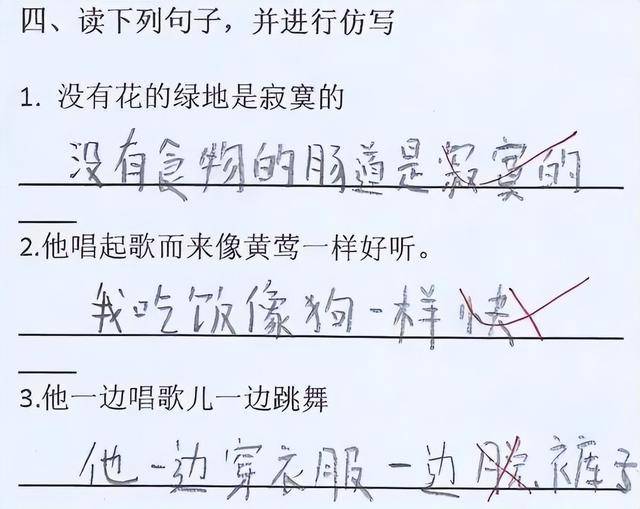

就比如另一个题目是要求学生“写出两种付6元5角的方法”,而有位学生竟然给出了两种最直接的方式“微信支付”或“支付宝”。

乍一看,学生的回答无懈可击,但却和上一个男孩一样,缺少数学题应有的计算流程和思维,所以老师犹豫再三后,最终还是扣了分,并批注道:“题目想要的是"现金组合",但这两个答案确实是现实生活中最常用的支付方式。”

对于以上情况有教育研究者发现,这种“非标准答案”现象在小学中高年级尤其明显,这说明学生们开始用生活经验挑战题目预设,用实用主义解构数学的抽象性。

只不过,有些教师会选择严格扣分,认为这是对学科本质的偏离;但另一些老师则会看情况给分,认可其解决问题的能力。

然而,随着时代的不断进步,年轻人的思想越来越活跃,并更倾向于实用主义,这时就会出现两极分化,我们究竟是该守住传统,还是拥抱另类的“智慧”?

素质教育也有边界战

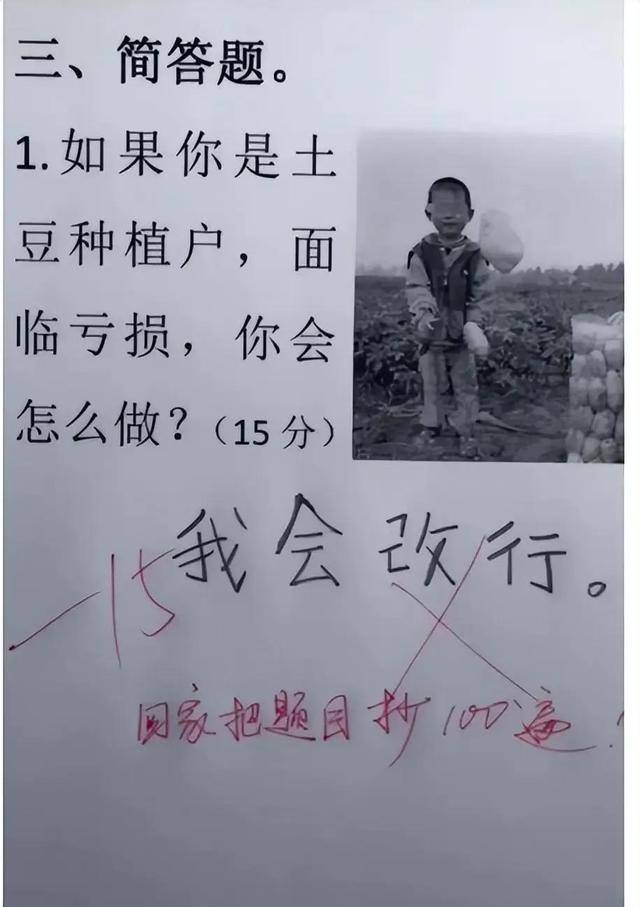

曾经有一道题目是,要求学生以土豆种植户的身份,思考如何应对亏损困境。

书本上的标准答案应是“优化种植技术”或“拓展销售渠道”,但有一个五年级学生却只写了两个字:“改行”。

显然,学生的答案非常贴近现实,但却并不符合标准,所以老师给他画了一个醒目的红叉,并且惩罚学生抄写题目100遍。

然而,当试卷发还后,学生家长晒出了孩子熬夜抄写的照片,谁知,竟引发了一场关于教育理念的激烈讨论。

评论区分化成两个阵营,一方认为这是“扼杀创新思维”的典型案例,但另一方则坚持“学科严谨性不容挑战”。

事件发生两周后,学校组织了一次特别的教研活动,教师们发现,在收集的同类案例中,学生们的“出格答案”大致可分为三类:反映真实想法的、故意搞怪的,以及确实存在认知偏差的。

因此,如何区分这三类情况,成为评判的关键难点。

更令人意味深长的是,那位被罚抄的学生在完成惩罚作业后,在最后一页补充写道:“如果必须继续种土豆,我会先调查市场行情”。

学生的这个后续回答让改卷老师若有所思,或许,当下的教育的确该重新思考惩罚的目的。

天才和熊孩

不过,要说起熟知度最高的“非标准答案”现象,那必然是“世界上最长的路”这道题。

从标准答案的角度来看,这道题或许要结合地理、历史,甚至是哲学的知识,但有位学生却仅用两个字就回答了这个说简单也简单,说难也难得题:“套路”。

其实,许多家长在看到这样的答案时,心里也是十分矛盾,有人羡别人家的孩子脑回路活跃,也有人担忧这样鼓励会不会让孩子学会投机取巧?"

对此,有教育心理学家指出,家长面对孩子“非常规答案”时的第一反应至关重要。