高考575分,男孩被父母逐出家门,知道学校后网友却纷纷站队父母

文丨编辑 来科点谱

«——【·前言·】——»

575分的高考成绩,对普通孩子来说绝对算得上很出色了,但有对父母却不满足,反倒变本加厉,非要孩子考上985不可,前几天就因为成绩这事儿,他们竟然把孩子扫地出门,弄得孩子坐在地上一脸愁容。

就在大家都指责这对父母太严厉的时候,事情突然反转,打了所有人一个措手不及,那当时到底发生了啥?这让人头疼的麻烦事,到底是哪个人惹出来的呢?

小凯是湖南安化的孩子,成绩好,是家里人引以为傲的希望,他凭真本事考上了长沙的名校长郡中学,这在湖南几乎是学霸聚集地,一本上线率高得吓人。

小凯刚进学校那会儿,年级排名在前一百,离考上985就差那么一小步,父母觉得总算快熬出头了,为了让他好好读书全家都搬到了长沙,租房子陪着他上学,连攒下的钱也全都花在了他身上。

他们没什么奢望,就想儿子能考个名校,跳出县城,过上好日子,可谁都没想到真正改变一切的,不是考试失利,而是那部“看起来无害”的手机。

一开始小凯也就课余时间看看短视频、玩玩游戏,可慢慢就陷进去了,晚上熬着夜刷手机,白天上课没精打采,早自习不去,作业也马马虎虎应付,成绩跟着一落千丈,从年级前一百直跌到六百多名。

父母一开始还以为是压力太大,试着理解他,可他们没意识到对一个十几岁的孩子来说,手机带来的即时快感,远比学习这种“长期收益”来得有吸引力。

科学研究也早就说明,青少年的大脑控制力还没发育完全,面对诱惑很容易失控,手机成了他的逃避工具,越沉迷越不想学习,越学不进去,恶性循环就这样开始了。

到这时候,手机早就不只是个工具了,反倒成了把他往深坑里推的 “油门”,一个劲地带着他往下滑。

从那天起,小凯家里就不再像个家了,变成了天天上演对抗戏的“战场”,冲突的导火索就是手机。

父母想管孩子,就先把手机没收,想让他断掉诱惑、重新集中精力学习,可他们没想到,小凯的反应比他们想象中更激烈、更失控。

他砸烂电视、扔遥控器,甚至直接用剪刀剪断家里的电线,报复父母“断他快乐”,一次次对抗让家变得像个战壕,到处是火药味。

父母也尝试“极限反制”,把家里所有电器全开,逼着家用电超负荷,让插座瘫痪,手机也就充不了电,但小凯立刻反击,用一封写给外婆的“遗书”来道德施压,把老人吓得心脏病都犯了。

这是彻头彻尾的一场情感拉锯战,不是教育,更不是沟通,父母想用“堵”来管教,小凯却学会了用“情绪”来反击,你越管他越爆,你越退他越要更多,这种局面下没有谁是真正赢家。

实际上很多家庭都在经历差不多的情况,有些家长干脆 “睁一只眼闭一只眼” 不去管,结果孩子成绩一落千丈不说,还动不动就打人骂人,毫无分寸可言。

有些孩子只要被限制用手机,就开始撕书、撞墙,甚至说要寻短见,就这么个手机的事牵扯出来的却是教育方法、亲子关系、家里的信任全垮了。

小凯的父母已经拼尽全力了,他们不是不爱儿子,而是眼睁睁看着孩子在沉迷中“废掉”,却又无能为力,他们撑着最后的理智,一边硬着头皮守底线,一边忍着心碎撑局面。

小凯高考考了575分,多数家庭会觉得这成绩还行,不算差,但问题在于他念的是湖南有名的 “尖子班” 长郡中学,这点分数在那儿根本拿不出手。

更让父母寒心的不是分数低,而是孩子考完后还满不在乎,继续躺着玩手机、熬夜刷短视频,一点反思都没有,完全看不到未来的样子。

父母忍了太久终于彻底崩溃,他们没有再争吵,也没多说一句话,而是悄悄把家门的锁换了,等小凯回来发现自己已经“无家可归”。

很多人一开始听说这事,觉得这对父母太狠心,可他们这一举动其实是被耗尽耐心后的绝望选择,他们不是想放弃孩子,而是再也接受不了这个已经习惯索取、拒绝改变的儿子,继续把家庭拉进深渊。

面对“被赶出家门”小凯没有害怕,也没有低头,而是满嘴威胁:“不给我复读、不给我读大学,那你们等着收尸吧。”

他说得轻描淡写,但听得人心惊,这根本不是认错,是在逼迫,他嘴上要未来,但骨子里还是想回到那个有空调、有手机、有父母买单的舒适圈,他没打算面对现实,只想继续逃避。

父母这次选择了“断供”不是狠心,而是最后的赌一把,因为他们发现再心软下去,这孩子可能再也长不大,他们不是在惩罚小凯,而是在逼他重新审视自己:你到底想要怎样的人生?

这场家庭风波,说到底已经不再只是成绩高低的问题,而是反映出一个更深层的社会现实,现在的孩子一旦陷入虚拟世界,就很难回到现实中来,而家长在倾尽全力后,也可能被反噬得体无完肤。

最终这段亲情的转机,恐怕要靠小凯自己,他愿不愿意醒过来、站起来,决定着这场“家门风暴”能不能有一个体面的落幕。

参考资料

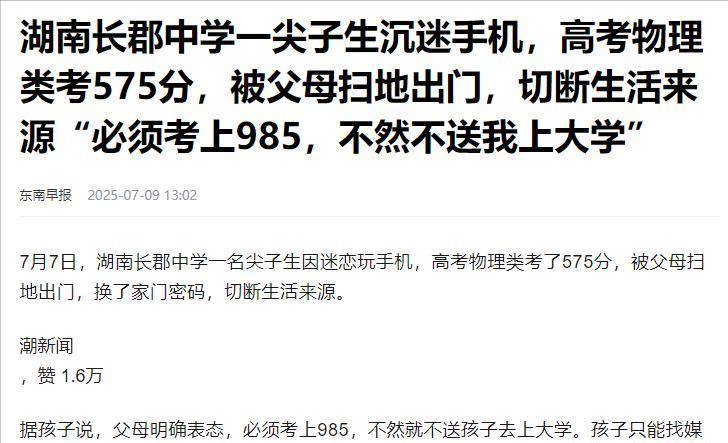

东南早报:(湖南长郡中学一尖子生沉迷手机,高考物理类考575分,被父母扫地出门,切断生活来源“必须考上985,不然不送我上大学”2025.07.09)

上观新闻:(尖子生高考575分,被赶出家门在街上流浪...2025.07.09)

风芒新闻:(尖子生沉迷手机高考失常被扫地出门,父母此前要求其考上985 2025.07.09)