6年前,施一公砸200亿建起西湖大学,放话5年赢过清华,如今咋样

前言:

在中国高等教育的江湖里,清华、北大早已是“神坛”般的存在,谁敢挑战?偏偏有人不信这个邪。

6年前,施一公一甩手,砸下200亿,创办一所从零开始的“西湖大学”,更是放出狂言:五年之内,要在科研上赶超清华!有人质疑他疯了,有人冷笑看戏。

而今天,五年已过,这所“野路子”大学究竟混成了什么模样?施一公的“逆天改命”到底是豪赌一场,还是天才布局?

梦想的种子

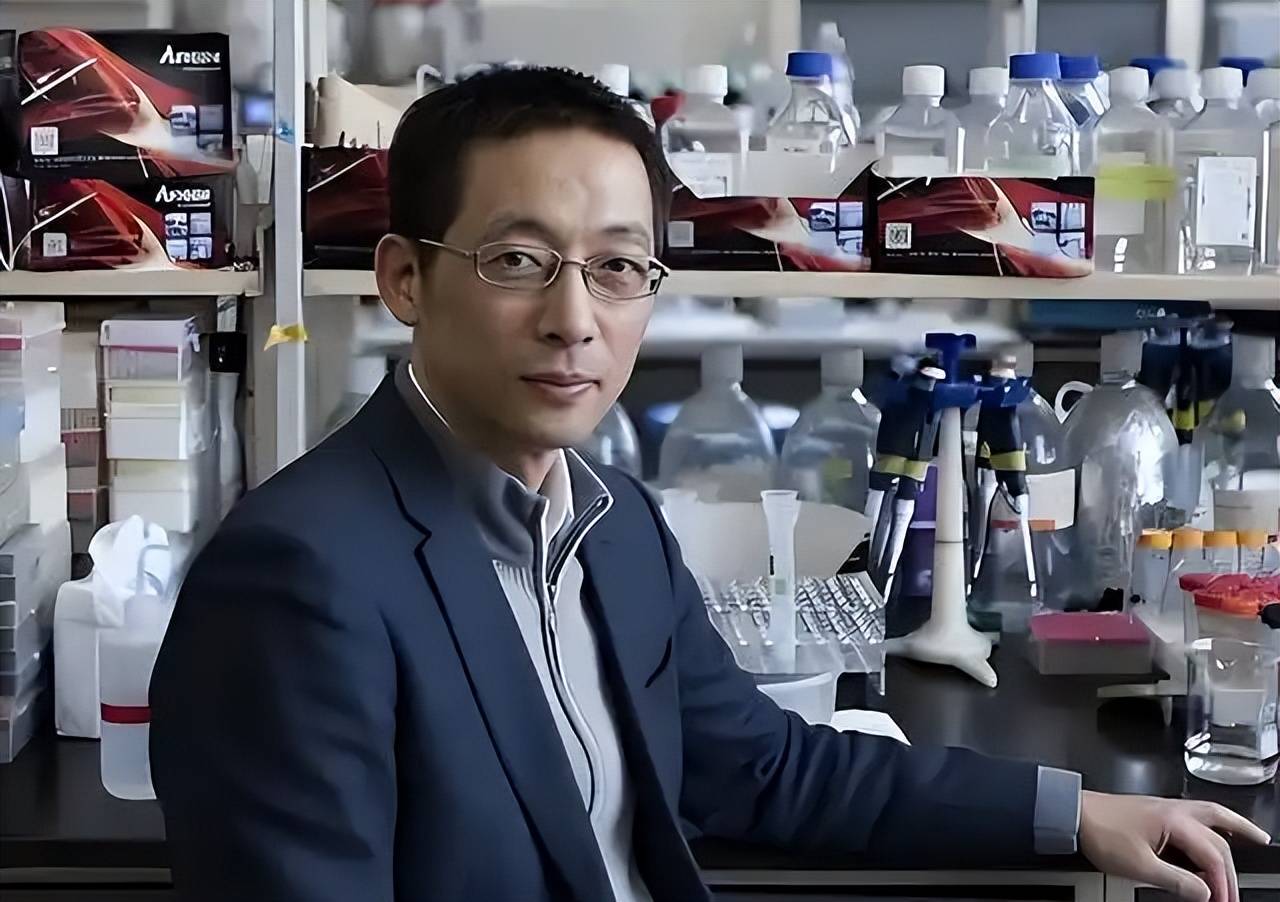

故事的主人公施一公,是一位在科学界声名显赫的学者。2011年的一个夜晚,一场与友人的畅聊,点燃了他心中埋藏已久的梦想之火。

作为清华大学的副校长,施一公深知中国高等教育的现状和短板。他想,为什么不能创办一所小而精的研究型大学,集合中外教育的精华,为国家培养顶尖科技人才呢?

这个想法,在他脑海中越来越清晰。施一公知道,建一所大学谈何容易。但他坚信,只要有梦想,有毅力,一切皆有可能。从那一刻起,西湖大学的蓝图,就在这位科学家的心中扎下了根。

筹建之路

有了梦想,就要付诸行动。2018年,西湖大学的申请终于获得批准,施一公毅然辞去清华副校长的职务,全身心投入到筹建工作中。但理想很丰满,现实很骨感。筹集资金成了摆在施一公面前的第一道难题。

四处筹款的日子并不好过。施一公回忆起第一次向企业家王东辉先生求助的情景,那种紧张和忐忑至今难忘。

一个半小时的谈话,施一公滔滔不绝地阐述创办西湖大学的意义,却难以启齿谈钱。作为一名科研工作者,他从未想过有朝一日自己会为筹钱而如此焦灼。

最终,王东辉先生答应捐资一个亿,但有一个条件,希望施一公再找到五六个志同道合的人,共同捐资。

时间紧迫,任务艰巨,施一公开始了东奔西跑的"化缘"之旅。这期间,他遇到了不少质疑的声音。有人说,办一所世界一流大学,哪有那么容易?

也有人讽刺,一个搞科研的,不好好在实验室待着,跑出来办学,不是痴人说梦吗?但施一公没有动摇。他坚信,只要有足够的诚意和魄力,就一定能感动人心,汇聚力量。

功夫不负有心人,仅用了4个月时间,他就募集到了办学所需的巨额资金。让施一公感动的是,捐赠的人中不乏普通公务员这样的平民,他们把多年省吃俭用的积蓄都献了出来,只为支持这所梦想中的大学。

这让施一公更加坚定了办好这所大学的决心。在他看来,西湖大学不仅仅是一所培养精英的学府,更是一个造福人民、回馈社会的平台。

西湖之滨,新雏初生

历经艰辛,2018年6月,西湖大学校园终于建成,一所全新的大学在西子湖畔拔地而起。谁曾想到,就在两年前,这里还是一片荒芜之地。而现在,现代化的教学楼、实验室鳞次栉比,一派生机勃勃的景象。

与传统高校不同,西湖大学一开始就没有盖什么气派的教学楼,而是把大部分资金都投入到购置先进的科研设备和招揽优秀师资上。

在施一公看来,人才永远是一所大学最宝贵的资源。没有一流的师资,再豪华的硬件也是空中楼阁。为了吸引顶尖学者,他们可谓下足了本钱。

247位来自世界各地的顶尖学者,被施一公的理念和魄力所吸引,纷纷加入西湖大学,其中不乏哈佛、MIT等名校的精英。而学生,也是从全国各地层层选拔出来的佼佼者。

师生比例几乎达到了1:1,这在国内高校中可谓绝无仅有。如此优厚的师资和教学条件,在西湖大学却是标配。正如施一公所言,要建设一所世界一流大学,首先就得有世界一流的人才和培养环境。

不同寻常的学府

西湖大学与传统名校的差异,不止在硬件上。这里没有学分积分的概念,学生可以自由选择感兴趣的课程。

课堂上,教授不照本宣科,而是鼓励学生质疑、辩论,激发他们的创新思维。在实验室里,本科生也有机会参与前沿科研项目,这在其他高校,往往是研究生的"专利"。

博导带教不看论文数量,只重科研实力。在这里,院士被学生称作"老师",平等讨论学术问题再正常不过。西湖大学提倡打破学科壁垒,鼓励跨界交流。

你可能会看到,生物学家与计算机专家为一个项目热烈讨论,物理学家和医学博士为攻克一个难题通宵达旦。这种跨学科的"化学反应",往往催生出最具创新力的思想火花。

大三的本科生们有机会前往康奈尔、加州伯克利等世界顶级学府交流学习,开阔眼界。家庭困难的学子也不用愁,学校提供慷慨的助学金。

每年仅收取6000元学费的西湖大学,用实际行动践行"人才比金钱更重要"的理念。在这里,唯一的标准就是才华与努力,而不是出身和背景。正是这种纯粹而严苛的学术追求,吸引着一批又一批怀揣梦想的莘莘学子来到西湖大学。

初现锋芒,硕果累累

2022年,西湖大学迎来了首批本科生。一夜之间,这所名不见经传的新校居然成了浙江高考状元们的首选。

要知道,在此之前,能让这些尖子生心动的,除了清华北大,就只有常春藤名校了。是什么让他们义无反顾地选择了西湖大学?是对未知的勇气,是对创新的渴望。

西湖大学的学生,个个都是争先创新的生力军。他们不甘心循规蹈矩,而是希望在最前沿的领域大展拳脚。

在这里,本科生有机会参与顶级科研项目,硕博生更是承担起重要科研任务。在他们的努力下,一个个原创性成果不断涌现。仅仅几年间,西湖大学的科研论文就已跻身全国高校前列。

转眼到了2023年,西湖大学的招生"版图"越扩越大。从浙江到广东,从河南到四川,这所新兴学府到哪里都广受尖子生青睐。

录取分数一路飙升,直逼清华北大。对于这些怀揣梦想的学子来说,西湖大学意味着无限可能。在这个崇尚创新、鼓励冒险的环境里,他们有机会挑战最前沿的科学难题,有机会与最优秀的头脑碰撞交流,有机会在最宽广的舞台上尽情施展才华。

科研领域的突破更是不断传来捷报。在国际顶级期刊上,西湖大学的论文发表数已跻身全国高校前十。年轻的师生们,用他们的才华和努力,正在这片創新的热土上书写属于自己的传奇。

这些成绩的背后,是无数个日夜的辛勤付出,是无数次失败后的坚持不懈。正如施一公所言,科学的道路从来不是坦途,但只要我们怀揣梦想,坚定前行,总有一天会登上成功的巅峰。

不过,西湖大学的征途并非坦途。如何在规模扩张和精英培养之间找到平衡?如何在科研经费日益高涨的情况下,确保资金来源的稳定性?

对这所初生的明星学府来说,这些都是亟需解决的难题。此外,西湖大学独特的办学模式,虽然激发了学生的创造力,但也面临着一些质疑。比如,过于自由的学术氛围,会不会导致学生迷失方向?

过于超前的科研任务,会不会加重学生的心理负担?这些问题,都有待在实践中不断探索和完善。

结语

西湖大学的故事,是一个关于追梦、创新和无私奉献的励志篇章。它的发展之路,虽然荆棘丛生,但前景光明。正如施一公所言,培养拔尖创新人才,是这所大学的根本使命。

在未来,西湖大学将继续秉承开放、进取、创新的精神,为国家和民族培养更多领军型人才。我们有理由相信,在不远的将来,西湖大学必将书写出属于自己的辉煌篇章,为中国高等教育的发展注入新的活力。

而那些怀揣梦想、脚踏实地的西湖学子,也终会用他们的智慧和汗水,在各自的领域绽放光彩,为祖国和人民做出卓越贡献。