每年“见世面”的暑假,中产家庭也扛不住了

每到暑假,仿佛有个神秘人统一给所有家长下达任务:带孩子见世面。

这成了家长们心照不宣的 “暑期 KPI”,博物馆、古建、家庭旅行、出国研学是标配。可当热潮褪去,留下的往往是满屏的消费账单、家长的疲惫,以及孩子 “没印象” 的反馈。

我们究竟在为谁见“世面”?那些砸出去的钱,真的换来了孩子的成长吗?

动辄花销五位数的海外夏令营、家庭旅行,构成了见“世面”的隐形“起步价”。

可对家长而言,负担远不止钱包的缩水:为抢热门名额守着报名系统,为配合行程反复调整假期,为孩子跟不上同伴节奏暗自焦虑,还要在“别人都去了”的攀比声里不断妥协加码。

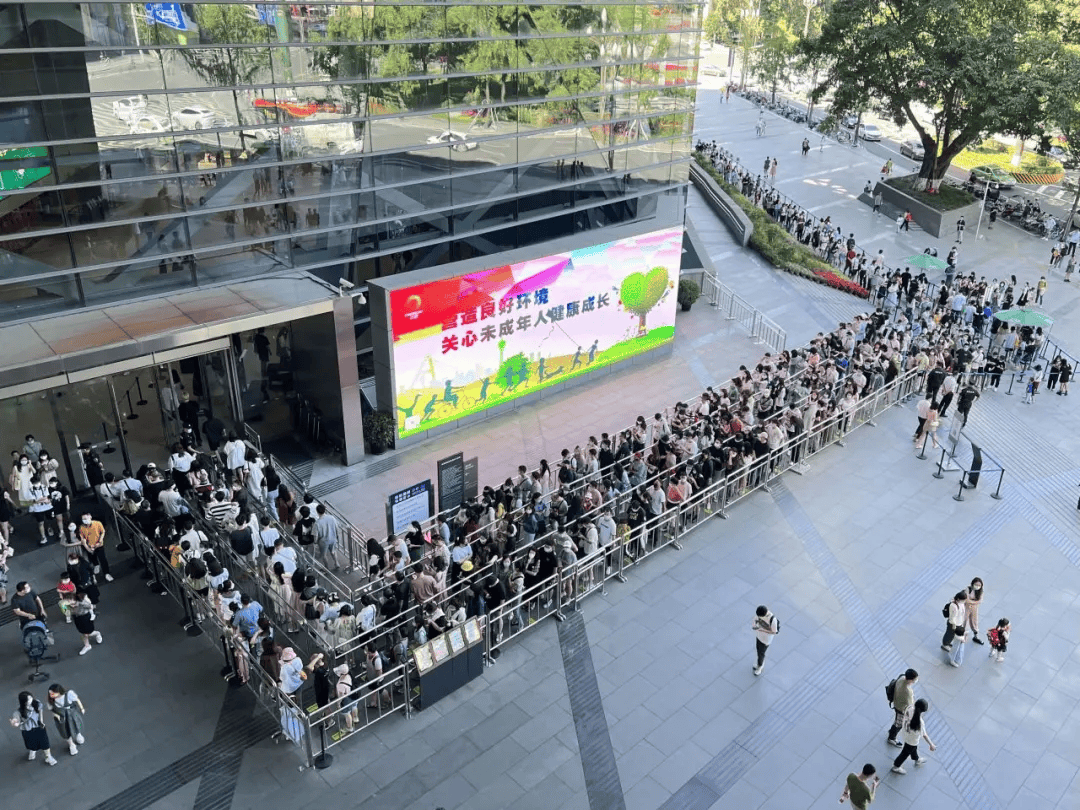

故宫门口排队的人

家长在“让孩子长见识”这条路上,身上的压力不是一星半点。

要见“世面”,首先要过 “钱关”。在社交网络中随机看几位家长的暑期账单,就能发现“带娃见世面”的开销,早已不是一笔小数目。

@晨鑫给12岁的女儿报了“英国14天研学营”当作小学毕业礼物,费用4.1万,包含机票、住宿、研学费用,不包含孩子的零花钱和购物开销。身边的朋友给孩子报了美国研学营,花了4.8万。

英国游学

某研学机构老师透露,今年暑假,该机构推出的出国研学产品均价在2.5万-5万之间,其中3万-4万的产品较受欢迎。

在他的观察中,选择“国外研学”的家庭经济条件大多不错,更加注重孩子的体验与收获:“面对价格低的产品,家长的疑虑反而不少,会想是不是住宿不好、吃得不好?”

国内看似便宜,实则处处要花钱。

出国研学大多是孩子独自出行,但在国内见“世面”,往往是家庭总动员。

一家人的机票酒店是花销的大头,除此之外,还有景点门票、景区中项目的门票、目的地的交通费用。

“来都来了,能不去吃点特色菜?景区的文创小孩子看了喜欢,也不可能一个都不买,更别说亲戚朋友的还得准备点纪念品。”@吴昊算了一笔账,钱根本省不下来。

景区的人流量

除了金钱开销,家长在“带娃见世面”中付出的时间和精力,更是一笔 “隐形账单”。

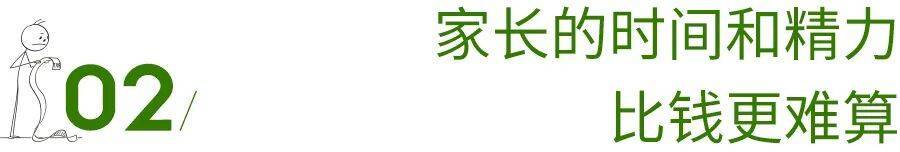

近几年,免费开放的公共博物馆成了非常热门的“遛娃地”。

在社交平台上,“暑假带娃打卡10大博物馆”“小学生古建研学攻略” 的帖子随处可见,家长们互相借鉴行程,记录“打卡数量”。

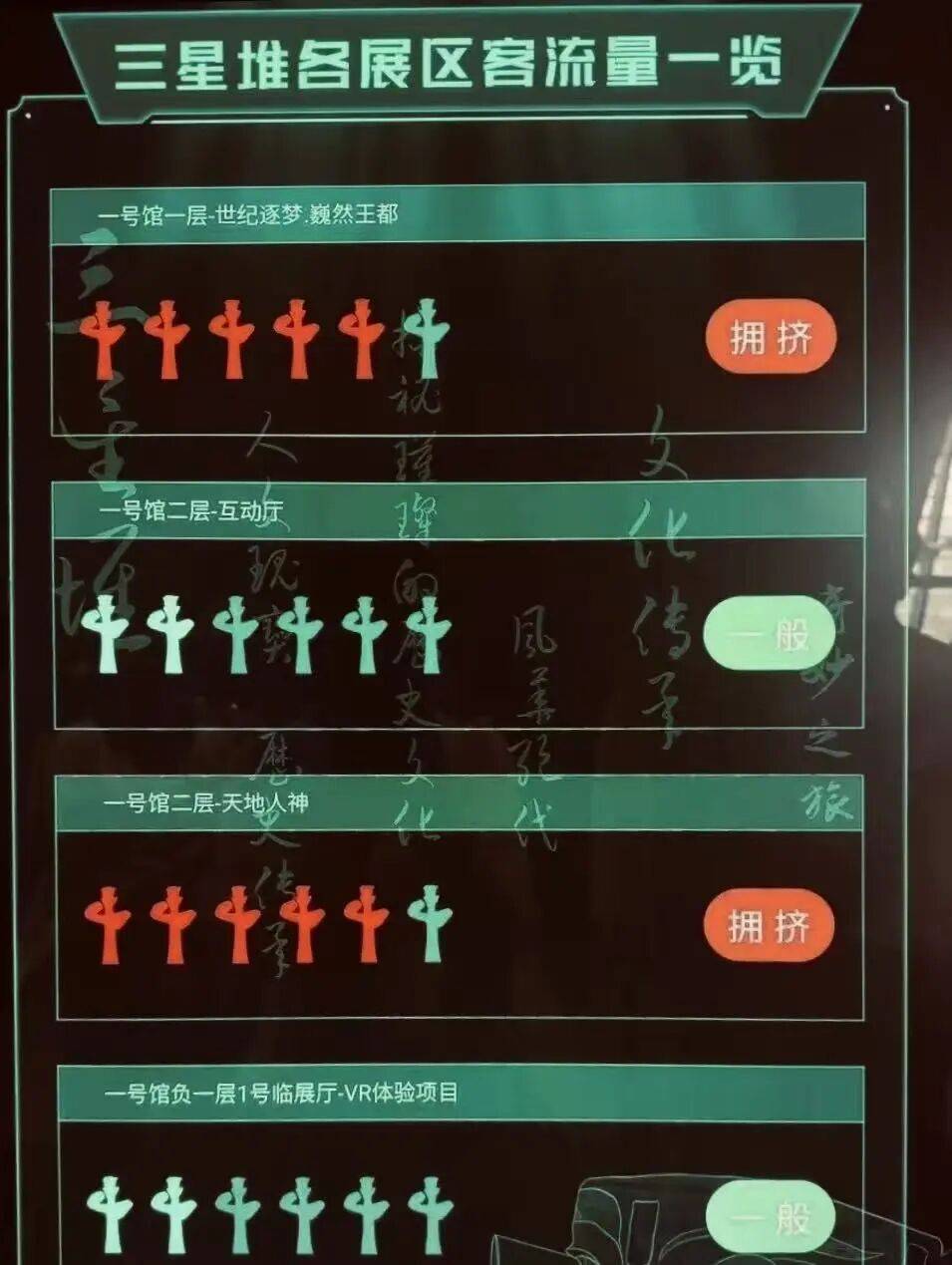

成都本地的成都博物馆、金沙遗址博物馆,甚至远一点的三星堆博物馆,每逢暑假都成了 “亲子热门地”,最夸张的时候,热门博物馆的名额甚至需要蹲点抢,甚至高价找“黄牛”抢免费票。

成都博物馆外

“大家都带娃去博物馆,我要是不带,总觉得少了点什么。” @Luz的话,应该是很多家长的心态。

@Luz提前在网上约了人气很高的博物馆讲解,但真去了博物馆,暂不说人多到展厅挪不开脚,体验感差。重要的是,所有文物对女儿的吸引力,都比不过一根文创雪糕。

最终,这趟“博物馆见世面”一小时左右结束:排队20分钟、看展20分钟、买雪糕拍照10分钟——看展的那20分钟里,路过“人气展品”,女儿只能从大人的缝隙里看一眼。

这种跟风式的见“世面”,孩子和大人体验感都很差。

实际上,逛博物馆完全不必专门等到暑假,在平时的周末去逛,孩子说不定能有更好的回忆。

像@Luz 这样,废了大功夫还不讨好的家长不是少数,@娜娜 为了让女儿的“敦煌行”更加有意义,提前1个月做攻略、查行程、订酒店、对比研学机构、给孩子准备防晒用品、抽空陪孩子看敦煌的纪录片,“怕去了之后什么都不懂,我俩大眼瞪小眼。”

旅行期间,她每天比上班还累——早起收拾出门的背包、叮嘱女儿涂防晒,晚上还要哄累了一天的孩子睡觉。同时,即便是在休年假,还是有零星的工作等着自己处理。

快开学了,她问女儿敦煌之行最满意的是什么,女儿说酒店选得很好,杏皮茶好喝,还问自己可不可以淘宝上再买一点。

除了没有家长想象中的“收获”,更让家长头疼的是孩子不配合。

@小亮这个暑假带儿子去苏州看古建,本想着一起感受感受江南园林。但夏天的气温着实算不上友好,儿子全程闹腾,催着他走快一点,快点回酒店。他只能压抑自己的烦躁,一边哄儿子,一边跟同行的家长说抱歉。“听到他说不如在家睡觉,我感觉自己像个‘小丑’。”

家长每年旅行结束,都发誓明年再不出去了,结果临近暑假又把机票酒店都订好了。为什么明明体验不好、开销不小,家长们还是执着于暑假带娃见“世面”?

社交平台上,家长们晒出的“带娃见世面”照片,成了一种“社交货币”:孩子在全球各个景点前照片的背后,暗藏着“我的孩子没有落后”“我是个负责任的家长”的潜台词。

电影《好东西》中有这样一处情节,茉莉在写作文时想编一段自己去法国的旅行故事,因为班上的同学写的都是自己去美国、欧洲、澳洲等地方游玩的经历。

不知道什么时候开始,家庭暑期安排似乎有一条“鄙视链”:顶配是国外深度游,欧洲游览顶尖大学、非洲看动物迁徙;中间是国内游,新疆看大好河山,三亚沙滩熟睡;低配版,送回老家,或者就在家门口的公园商场玩。

@Mila加了一个周边小区妈妈们的遛娃群,平日里大家遇到什么适合带娃娃耍的好地方,都会分享进去。

快放暑假的时候,不知谁开启了暑假计划的话题,有妈妈发了一份意大利自驾游路书,说准备全家去意大利度假。

“聊着聊着,画风就有点变歪了,有人准备去伦敦看贝克街,有人要跟着综艺去看克罗地亚的海。就感觉这个暑假大家都要带孩子出国玩!”

@Mila 其实已经计划好了带孩子去贵阳避暑,但当时确实有点不好的心理作祟——有妈妈在群里问她怎么安排,要不要组队时,她以“孩子爸爸的假不知道什么时候请下来”为由,把话题搪塞了过去。

@Mila的贵阳之旅玩得很开心,她也想明白了:“花更少的钱也能耍得开心,说明我会安排噻。”

三秒钟反应力测试:“在成都周边种菜”和“去国家博物馆参观”,哪一项更能见“世面”?

在不思考的情况下,后者大概是更多人的选择。

抚琴菜市场

或许是受商家营销、教育“鸡汤”的影响,在很多家长的认知里,见“世面” 就是要去遥远的地方、去昂贵的景点、去国外,好像只有这样,孩子才能 “长见识”。

可实际上,见“世面” 的本质是让孩子接触不同的事物、感受不同的生活,从而拓宽眼界、提升认知——这并不需要花很多钱,也不需要去很远的地方。

菜市场、公园、老街、土地,都藏着生活中“大世面”。

@可乐在成都周边租了块地,带着孩子种菜。

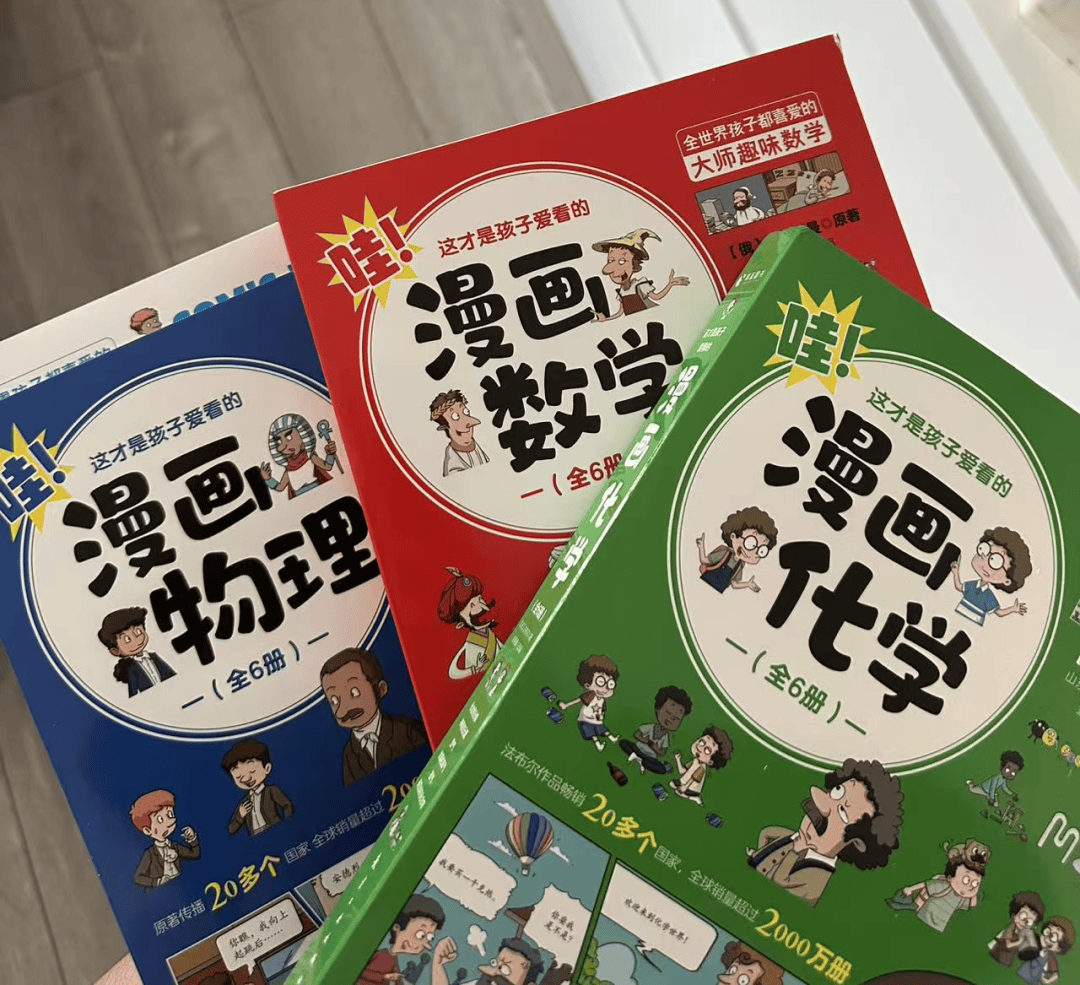

带着儿子去地里,总能发现很多“新”东西,比如不认识的植物、动物,蔬菜出乎意料的长势和生命力。

很多事情在土地上是常识,孩子看来却非常“哇喔”。比如看见妈妈用鸡鸭粪便堆肥时,儿子会问:“施肥后菜不会变得很脏吗?”@可乐耐心解释:“粪便本就是种地的一部分,是很珍贵的浇灌资源。”

菜地里的小动物

@CC不仅今年暑假没有带两个孩子旅游,也从不觉得暑假带娃出门见“世面”是家长的kpi。在@CC家,家庭旅游基本上都是为了满足她,以她的时间和喜好为主,顺便把儿子带上。

她解释:“家长太把带孩子旅游当回事,反而更容易大人孩子都不玩不开心。”

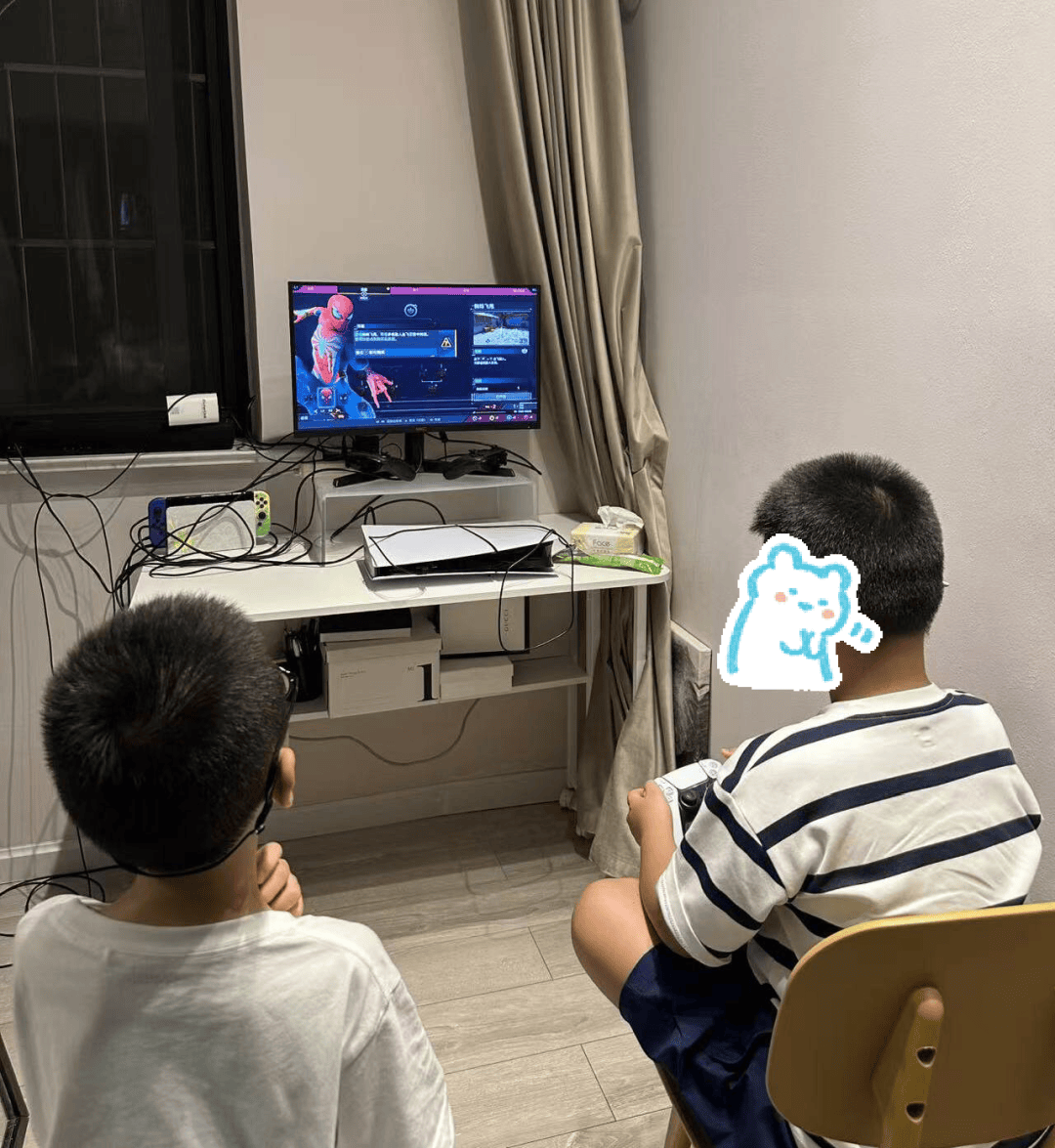

在她看来,小朋友的想法其实很简单,他们也不会觉得出去玩了就是见“世面”。见“世面”很大程度上是家长对孩子的要求,而不是孩子自身的需求。“我如果让孩子玩一天游戏,他比去哪儿旅游都高兴。”

“他想玩的地方都差不多——上海迪士尼、香港迪士尼。都是去过了还想再去的地方。”@CC说道:“这些周末也能去玩,暑假人太多了,确实没必要凑这个热闹。”

这个暑假,没有出行计划的@CC 抽了很多时间和儿子一起运动、阅读,陪他参加好朋友的生日会,一起准备纯手工的礼物,不是很热的时候,他就和爷爷奶奶去公园、市场溜达。

被问到是否担心儿子开学后,同学之间聊暑假旅行时无法参与,@CC 回答:“不了旅游可以聊别的呀,小朋友之间有很多可以聊的,比如游戏、动漫、喜欢什么奥特曼。千万别把小朋友想得太局限了。”

见“世面”从来不是一个量化的指标——不是玩了几座城市、去了多少公里之外的国家、逛了多少热门博物馆,就比在家运动阅读、买菜种地更能见“世面”。

而“消费教育”的本质是“生活教育”。通过理性消费,孩子能学会区分“必要”与“非必要”,理解“价值”与“价格”的关系,形成独立判断能力。

孩子有没有见过“世面”,不是看他去过多少地方、花了多少钱,而是看他能不能对身边的小事充满好奇,能不能对他人保持善意,能不能对生活充满热爱。这些,不需要靠 “砸钱” 来实现,也不需要靠 “跟风打卡” 来证明。

如果家长只是带着孩子走马观花地见“世面”,却忽略了孩子的感受和成长,那再贵的行程,也只是无效见世面。