2025年全球金融硕士排名发布!18.3万美金offer竟因法语不流利崩塌?

当英国《金融时报》2025 年全球金融硕士排名新鲜出炉时,留学圈再次掀起热潮。清华经管学院首次闯入全球前三,创造亚洲纪录;而美国巴鲁克学院虽未进前十,其量化金融项目却保持着 100% 的投行就业率。这组对比揭示了一个关键真相:排名就像城市地图,能告诉你地标位置,却无法替你规划人生路线。

为什么名校光环有时会失效?

每天有无数学生在留学论坛上纠结:为什么某法国高商排名第五,毕业生平均薪资高达 18.3 万美元,却有中国学生因法语不流利被迫放弃欧洲高薪 offer?为什么某美国名校排名突然下滑,只因企业反馈学生 "代码能力不足"?这些案例戳破了 "排名即王道" 的迷思。

《金融时报》的排名指标中,"毕业生 3 年平均薪资" 权重达 20%,"校友网络" 和 "职业服务" 同样占重要比例。但数据光鲜的背后藏着陷阱:法国 HEC 的高薪资基于欧洲本地就业数据,对计划回国的学生参考价值有限;英国名校 £87,000 的平均薪资,扣除 £50,000 以上的学费后,净收益未必高于德国院校。

解码排名背后的三层真相

排名揭示的行业趋势值得关注:2025 年 TOP10 中英国院校占 4 席,反映伦敦金融城对量化人才的迫切需求;清华经管 "校友网络全球第二" 的成绩,则凸显国内金融圈对本土资源的重视。但聪明的申请者会透过数据看到更多:

指标权重≠个人权重。对想进香港投行的学生来说,香港大学的区域校友资源可能比全球排名更有价值;而立志于量化交易的学生,巴鲁克学院 4.2 万美元学费换来 16 万美元起薪的性价比,远高于某些天价名校。

成本收益需动态计算。英国院校 £50,000 + 的学费看似高昂,但伦敦金融城的实习机会密度是其他城市的 3 倍;德国院校 £10,000 的学费优势,需结合德语就业市场规模综合评估。清华经管 "项目性价比全球榜首" 的荣誉,正源于其学费与国内金融行业薪资的黄金比例。

隐性资源决定真实竞争力。投行 Target School 名单中,宾夕法尼亚大学沃顿商学院稳居 Tier 1,而某些排名更高的院校却因课程脱离实务沦为 Tier 3。2025 年多所院校新增 Python 必修课的动作,印证了企业对金融科技能力的迫切需求。

三步做出精准择校决策

与其盯着排名表焦虑,不如立刻行动:

逆推职业路径是关键。打开 LinkedIn,搜索目标岗位(如 "香港投行副总裁"),统计其毕业院校分布 —— 你会发现某些排名 20 名左右的学校,可能比 TOP5 院校输送了更多人才。

建立动态成本模型。以伦敦商学院 £55,000 学费为例,需叠加 £30,000 生活费,再用其 85% 的本地就业率乘以 £87,000 平均薪资,计算 5 年回本周期是否在可接受范围。

突破信息茧房。混入目标院校的微信社群,直接询问 "课程里 FinTech 实训占比多少?" "去年有多少人进入投行 Target List?" 这些问题的答案,比排名数字更有参考价值。

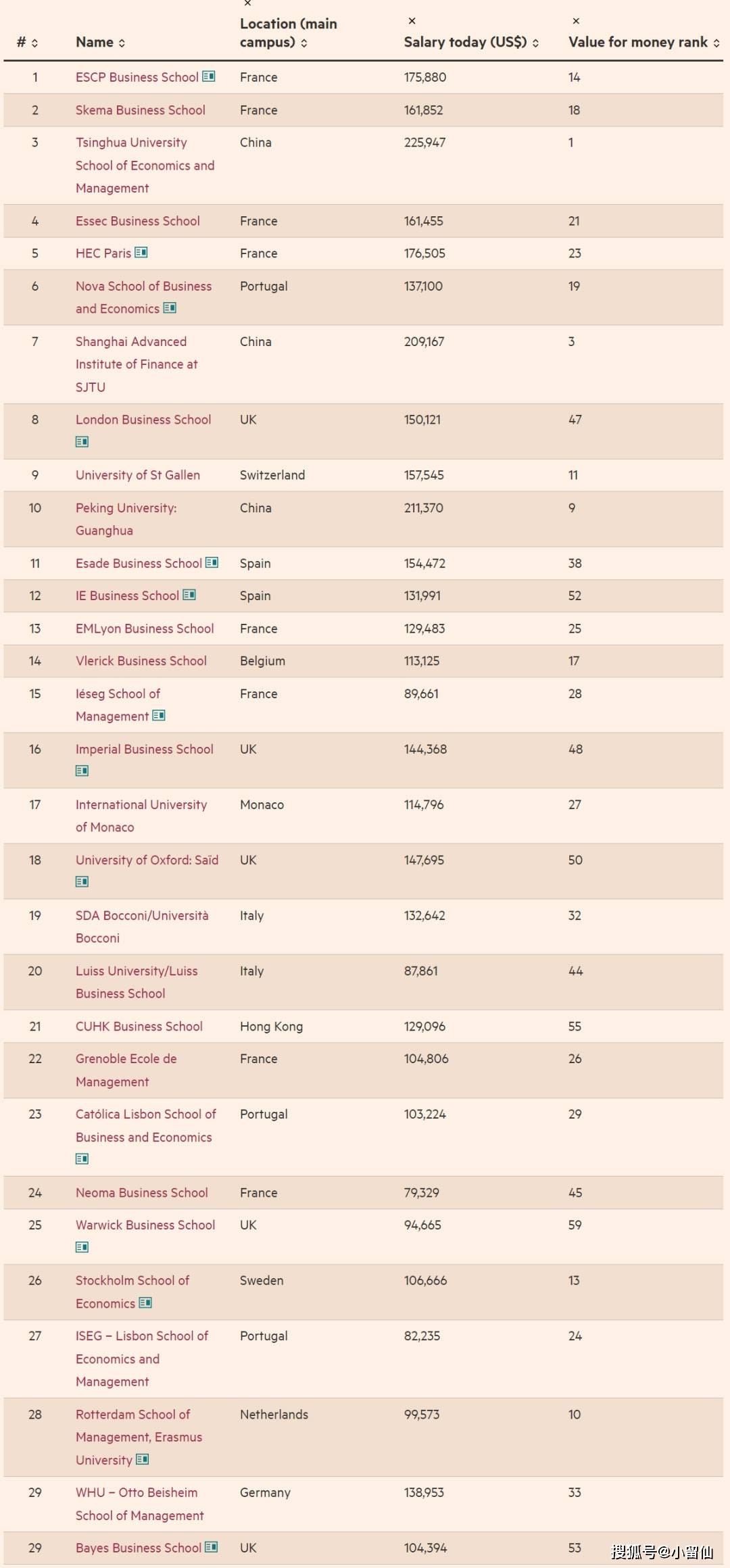

TOP 30排名

当我们看到清华经管凭 "薪酬涨幅全球第三" 跻身前三,巴鲁克学院用 100% 就业率逆袭排名,或许能更理性看待这份榜单。排名既非资本的谎言,也非万能钥匙,它真正的价值在于:让你看清行业趋势,找到最适合自己的赛道。毕竟,金融世界的终极游戏规则从来不是 "选最好的学校",而是 "让学校成为你最有力的杠杆"。