那些放弃教师岗位,去更换职业的聪明人,后来过得怎么样

今天是教师节,在今天我们都知道,教师岗位是一个受人尊敬、竞争激烈的稀缺岗位。

但要是回到四十年,那可就完全不一样了。

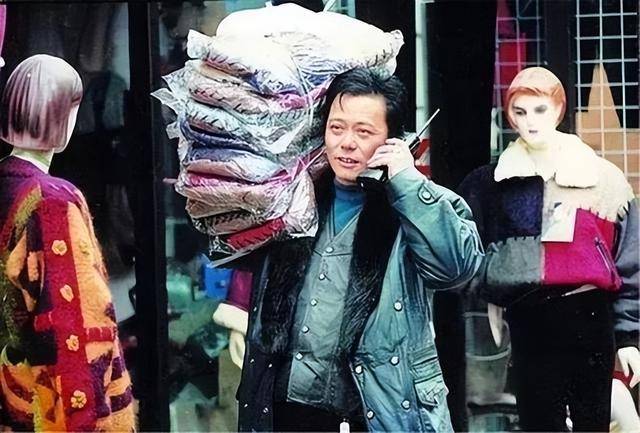

在80、90年代,有一批“聪明人”争先恐后地逃离教师岗位,去进入广阔的其他空间,寻找属于他们的机遇。

时至今日,他们也大都进入中老年了,他们现在过得怎样,后悔了吗?

两代人的“出走”:从逃离贫困到追求自我

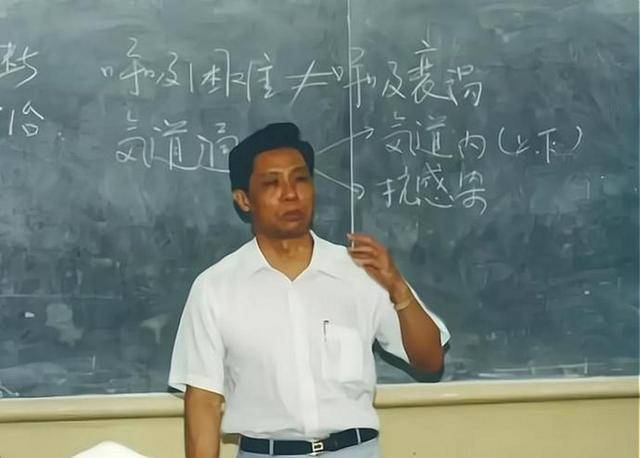

上世纪80年代,教师的社会地位远非今日可比。

工资微薄,社会上流传着“家有二斗粮,不当孩子王”的俗语。

在那个以进入党政机关、国营大厂为荣的年代,教师更像是一个无奈的备选项。

于是,一场声势浩大的“改行潮”席卷了教育界。

与今天年轻人追求“自由”和“兴趣”不同,那一辈教师的“出走”,目标明确得近乎悲壮:逃离清贫,奔向一个更有“前途”和“地位”的体制内岗位。

党政机关是首选,哪怕是去乡镇的农技站,在当时看来也比当老师强。

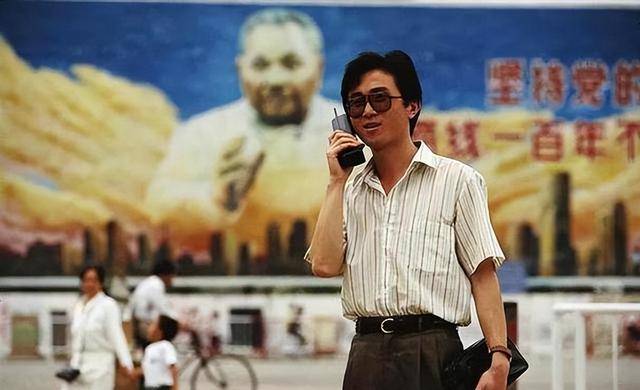

90年代末,改革大潮汹涌而至,国营企业纷纷倒闭,曾经的“铁饭碗”一夜间碎裂。

不少本向国企的人纷纷下岗,退休金仅有3000元左右,悔不当初。

与他类似的,还有那位为了抹去“不光彩”的教师经历,未将工龄计入档案的公务员同学,退休金因此大打折扣;更有甚者,一次性买断十几年工龄,拿着十几万下海经商,最终血本无归,连养老保险都无力购买。

他们的悲剧,是个人选择的失误吗?不完全是。

他们只是在那个特定的历史岔路口,选择了一条当时看来最宽阔、最平坦的大道。

他们追求的是一种更高级别的“稳定”,一种从一个“单位”跳到另一个更有保障的“单位”的安全感。他们无法预见,支撑这种安全感的整个经济体系,会在十几年后发生天翻地覆的变化。

在80、90年代,那些坚守岗位的老师,如冯老师,最终迎来了人生的“反转”。

随着国家对教育的日益重视,教师待遇和社会地位稳步提升。冯老师退休时,退休金“一个顶他俩”,在曾经瞧不起他的连襟面前,终于扬眉吐气。从结果来看,他的“坚守”无疑是“聪明”的。

然而,这种“聪明”是一种被动的、顺应时代浪潮的智慧。

他赌赢了,赌的是国家政策的走向和教师这个职业的长期价值。而那些改行失败的人,他们也曾是众人眼中的“聪明人”,他们敏锐地抓住了当时的出路,只是没能预料到时代的急转弯。

赵老师的经历则更像一出命运的悲剧。

他曾是县里的优秀教师,为了能生一个儿子延续香火,在90年代计划生育政策最严格的时期,主动放弃公职。

他下海经商,一度赚得二十万,在县城买了房,成为了那个年代成功的范本。

然而,他为之付出一切的儿子,却在一次意外中溺亡。

四十年后的今天,“聪明”的定义正在被重新书写。

当清华硕士“五华柚”拿起文眉针时,她并非一时冲动。

2016年,她作为消费者,就敏锐地察觉到这个行业可观的利润。

毕业后,她遵从社会期待,考编、进大厂,但“当螺丝钉”、“被发配任务”的工作模式让她感到窒息。

最终,她选择了一条能“掌控全局”且能带来丰厚回报的道路。

这是一种主动的、定义自我的“聪明”。她不再将自己的价值与名校光环、体面工作深度绑定,而是务实地将个人兴趣、专业审美(美术学院的背景)和市场需求相结合,创造出属于自己的价值。

她的月收入是很多普通教师的好几倍,更重要的是,她获得了主宰自己工作和生活的主动权。

时代的答案:从单一赛道到多元人生

从80年代教师改行潮,到2025年清华硕士当文眉师,两代“聪明人”的选择,勾勒出中国社会四十余年的变迁轨迹。

第一波浪潮,发生在计划经济向市场经济转轨的十字路口。

人们的思维惯性还在于寻找“组织”和“单位”,职业选择的本质是在有限的几个体制内赛道上进行押注。选择的风险是系统性的,一旦押错,个人几乎没有挽回的余地。

第二波浪潮,则出现在数字经济和平台经济高度发达的今天。

年轻人面临的不再是几条固定的赛道,而是一个可以自由组合、跨界融合的职业旷野。

根据Soul App的研究院报告,心理健康、情感陪伴、体验经济等新职业方向正受到Z世代的热捧。

值得注意的是,教师这个职业本身也在经历深刻的变革。一方面,职业倦怠、薪资待遇等老问题依然存在。

另一方面,随着出生人口的变化,一些地区已经出现了教师“超编”的现象。

据报道,2025年湖南衡山县因小学入学人数减少,启动了教师转岗计划,将部分在编教师分流至其他事业单位。

这预示着,未来教师职业的“稳定性”也将面临新的挑战。

对比两代人的出走与坚守,我们或许可以得出一个结论:从来没有一劳永逸的“正确”选择,只有与时代共振的“合适”选择。

八九十年代的“聪明人”试图通过更换赛道来赢得整个人生,却可能因为赛道本身的塌陷而满盘皆输。

今天的“聪明人”则更倾向于成为一个手握多种技能的“斜杠青年”,他们明白,真正的安全感,不来自于任何一个“单位”或“编制”,而来自于自身不可替代的价值和适应变化的能力。