变化!985官宣:不按专业培养

专业,不再是人才培养的唯一基本单元了!

2025年,复旦大学宣布启动教育教学改革3.0。其中,最亮眼的改革动作莫过于复旦人才培养基本单元的变化:从传统单一的“专业”,转为灵活开放的“项目”,推出120个项目招生。其中有53个交叉方向项目,面向高考生招收约800人。每个项目由一个或多个学科支撑,学生毕业时可以拿到一个或多个学位。

这已经不是复旦大学第一次重磅推出“项目制”。早在1998年,学校就开始实施“复旦大学本科生学术研究资助计划(FDUROP)”, 包含“䇹政项目”“望道项目”“登辉项目”“曦源项目”等各类科研实践项目,引领优秀本科生踏上学术研究之旅。在2025年国家自然科学基金青年学生基础研究项目(本科生)评审中, 复旦共有20名基础学科优秀本科生全部入选并获资助。翻阅他们的履历,不难发现,这些科研项目早已在他们的成长轨迹中留下了印记。

那么,项目制是什么?和以“专业”为基本单元的人才培养有什么区别?为何要开展项目制?“项目”会取代“专业”,全面成为人才培养的基本单元吗?

从“理论先行”,到“实践先行”

项目制学习在国外称为“PBL”(Project-Based Learning)或“PL”(Project Learning),是一种以学生为中心的新型学习方式,通常由教师设计具体的项目,学生领取项目后通过自主学习整合知识,完成项目任务,并就最终项目成果进行汇报。

与传统的专业培养不同的是,项目制学习突破“先理论、后实践”传统模式,改变以知识为主线的学习模式,转而走向以项目为人才培养主线,使学生从过去以课程学分为目标被动获取知识,到以解决实际科技问题为目标实现主动参与,通过“做中学”重塑教育模式,帮助学生在真实、复杂的项目中将知识转化为能力。

这种以“项目”为载体的教育方式在欧美国家已经取得了显著成效,尤其成为全球工程教育改革的重要趋势。

在这方面,美国的富兰克林·欧林工学院堪称典范。学院在注重基础课程教学的同时,格外强调“基于项目”的体验式学习。学生从入学第一天起便直接接触到工程实际问题,而在最后一年中,更会将一半时间投入到毕业设计,设计课题往往直接面向产业或市场需求。许多知名企业不仅会与师生共同定义开放式设计课题,还会提供约五万美元的经费,并承担学生在课题研究中的指导工作。

在欧洲,高校的项目制也各有特色。德国慕尼黑工业大学、亚琛工业大学等高校的“双元制”教育模式,让学生一边在企业实践,一边学习理论课程,实现“做”与“学”的紧密结合;法国工程师教育则要求学生参与跨学科项目,应对企业或科研机构提出的真实问题。在这些项目中,学生既要独立解决问题,也需要团队协作,从而锻炼沟通能力、组织能力和创新意识。这种模式让课堂知识与实际应用紧密贴合,为学生未来步入职场打下坚实基础。

可见,项目制学习不仅塑造了面向现实需求的工程人才,也成为推动高等工程教育走向实践化、国际化的重要路径。

因校制宜,各显神通

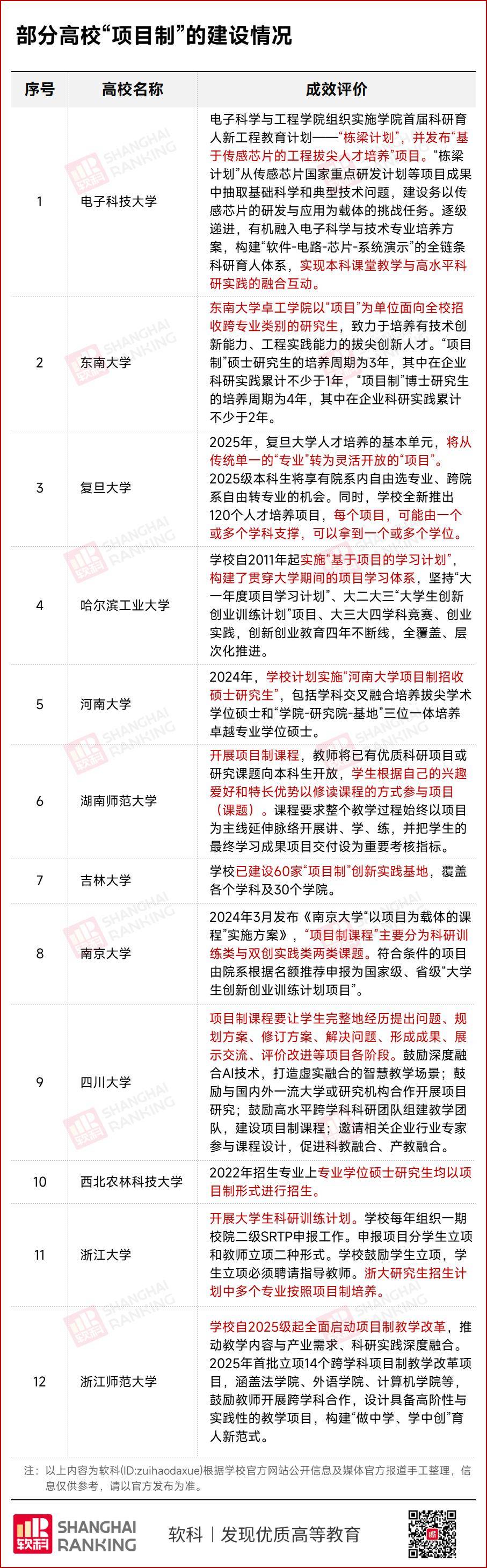

放眼国内,复旦大学、哈尔滨工业大学等高校正成为“项目制”教学的“排头兵”,并立足各自的学科优势,卓有成效地发展出各具特色的多元模式。

复旦大学致力于推动科研关口前移,精心培育“本科生学者”。如设立“望道项目”,采取教师发布与学生自主选题相结合的方式,一课题、一学生、一导师,学生得以在真实学术研究中逐步成长;设立“曦源项目”,鼓励2—3人的学生团队围绕跨学科问题开展短期研究,进一步拓展了本科生学术研究的平台。

视线北移,哈尔滨工业大学更紧扣航天工程领域的应用创新开展“项目制”。自2011年实施“基于项目的学习计划”以来,逐步构建起覆盖四年的项目学习体系:从学习基础知识,到参与学科竞赛、创新创业计划等,学生扎实的科研及应用能力不断提高。学校2014级学生李蕴洲在本科期间成立机器人团队,大一作品“蓝色魅影”即获全国大奖,后在硕博阶段专注核心技术研发,带领团队取得90余项专利,并在多项国家级赛事中斩获金奖与特等奖。紫丁香学生微纳卫星团队同样是典型代表,自2012年成立以来,百余名本硕博学生先后研制多颗卫星。2019年Science( 《科学》)杂志刊登哈工大“龙江二号”卫星拍摄的地月合影,被称为“最美地月合影”。

图源:哈尔滨工业大学官网

在2024中国大学生方程式汽车大赛中,吉林大学的GspeedFutureHybrid勇夺总冠军,这是一辆由本科生团队自主设计、加工、装配、实验的赛车,而这支“吉速方程式车队”正是由吉林大学10余个学院的328名同学,从大一到大四跨学科协作而成。目前,团队累计发表学术论文百余篇、产出国家专利30余项,就业率连续十五年保持100%,成为国内技术水平最高的学生汽车运动实践平台。目前, 吉林大学已建设60个“项目制”创新实践基地,覆盖30个学院,实现资源整合与跨学科融合。

图源:吉大招生

一石激浪,连锁反应

项目制的推广让学生在实践中主动探索,也带来了新的教学挑战。教师角色、课程安排和评价方式的调整,成为高校亟需适应的新变化。

随着教学模式发生变化的,最直观的是教师与学生角色的转变。电子科技大学集电学院教授罗文博表示,在新的学习模式下,教师也要经历“逐步放手”的过程,“为了适应本科生实际情况,前三年我们更多引导学生如何运用知识解决问题,而毕业设计则是让学生自主‘查漏补缺’,学会根据实际需要自主学习。”在“项目制”中,知识的获取不再完全依赖于老师的讲解,而是根据自身情况和项目要求展开完成自主学习,这就让学生参与程度更高,主动性更强,成为学习的主体;而教师则“从讲授者变为设计者和引导者”。

同样,教学组织与课程体系也发生了变化。传统的年级、班级界限被淡化,取而代之的是基于能力与兴趣的分组学习,让学生在更合适的团队环境中成长。东南大学针对课程体系滞后的问题,推出“一生一策”培养方案,为每位学生量身定制课程规划,做到课程设置与个人潜力高度契合。而在“理论与实践孰先”的讨论中,北京理工大学王军政提出,数理与大类基础课的铺垫必不可少,项目实践则应成为学生进阶选课的重要依据。由此,课程不再是单纯的学分累积,而是与学生真实需求挂钩,逐步形成个性化的“学习菜单”。

在评价方式上,项目制改革也正在突破传统。以往“唯论文”的毕业标准逐渐被打破,过程性评价和多元成果认定成为新的方向。东南大学卓工人才培养方案明确表示,学生的8类实践成果可获得认定,5类可直接用于申请学位,这意味着真实的创新与实践贡献被纳入评价体系。具体到课程层面,罗文博的项目式课堂中,期末成果只占总成绩的一半,其余部分则来自过程性表现。这样,评价不再是单一的终点检验,而成为对学习全过程的真实记录与反馈。

面对知识的飞速迭代,学生们真正需要的,是学会如何学习、如何主动适应变化的能力。项目制所训练的,并非只有某一门技能,而是发现问题、整合资源、总结经验的思维模式。这种能力一旦掌握,便能延续到职业与生活中,最终成为一种可持续的学习姿态。

项目制或许还处在探索阶段,但它已经展示出教育可能走向的另一种方向。

[1]面向2025级本科生新生!复旦教育教学改革3.0亮点抢先看

[2]张敏,王银屏,李昂:《新文科背景下的商科学生项目制学习方法——以智能会计专业为例》,《财会月刊》,2021年。

[3]从“专业”到“项目”:高校人才培养方式新探索

[4]欧林模式:工程教育教学改革创新的典范

https://sice.hainanu.edu.cn/info/1105/3158.htm

[5]哈尔滨工业大学万余本科生从大一开始做项目

[6]中国航天队伍“新生代”——记哈工大紫丁香学生微纳卫星团

[7]“项目制”教学:吉大为你解锁60种未来可能!

https://mp.weixin.qq.com/s/_BDNZCbrDdTCki2c-icHrA

[8]金石、曹向辉、刘志远、陈扬、王若宇:《全链创新交叉融汇——“项目制”卓越工程师人才培养模式探索》,《大学与学科》,2024年第5卷第4期。

你想学什么项目?