“十恶不赦”的预制菜,留学生的救命稻草

9月10日,罗永浩在社交媒体上公开指责西贝餐厅“几乎全都是预制菜,还那么贵”,并称之为“恶心”;西贝创始人贾国龙立刻强硬回击,坚称“西贝一道预制菜都没有”,并表示将起诉罗永浩以维护商誉。

随后数日,西贝一边自证一边道歉,罗永浩则一句句质问紧追不舍——双方持续交锋,围观群众也随之炸开了锅,对预制菜进行了一通扫射。

的确,近些年随着国内消费者们对就餐体验、食品安全等多方面需求的提升,围绕预制菜的探讨和质疑越来越多——“预制菜”好像变成了一个提起时须警惕、容易引人反感的字眼。

然而,在这场针对预制菜的“群情激愤”中,留学生们却显得格外冷静……

大家到底在反对“预制菜”的什么?

其实很多理性的讨论者也并没有把“预制菜”一棒子打死。尽管已经不是什么很新的概念了,目前在一般语境中大家对“预制菜”尚没有特别明确的定义,它其实也可以代指很多种类型的半成品食材——

仅将食品简单进行清洗、切割、腌制等预处理,再送到店内烹饪,可称“预制”;

中央厨房加工,在店内完成最后调配、摆盘,算作“预制”;

从包装袋里拆出的“半成品”,微波炉加热一下就上桌,这也是“预制”。

类似地,咸菜、罐头、开袋即食的方便食品,又怎么不能算“预制菜”呢……

yicaiglobal.com

此次西贝和罗永浩争执不下,原因之一也在于双方对“预制菜”的界定标准不同。

西贝认为“中央厨房完全炒好冷冻后到门店加热”的才是预制菜,但罗永浩却觉得只要是中央厨房经手,哪怕是进行了切丝等基本工作,就不能冒充“店内现炒”,就该声讨。

有些参与讨论的网友开始提炼升华,说“不是反对商家‘预制’,而是反对‘不透明’‘以次充好’,糊弄消费者”——但是,大家外出就餐,为了快速得到菜品,餐馆后厨必定是会进行某些程度的“预制”的;

这些工作流程又应该向顾客“汇报”到什么程度才算“有诚意”呢……

当然,谴责预制菜的人中,还有很多是出于健康和安全的考虑。加工、冷冻、包装、运输,这其中的每一个环节都将我们平时保护在厨房中不受侵害的食材暴露在未知的风险中,而为了延长寿命、减少损耗,这些被“转运”过的食材中大多会添加一些非纯天然的成分,随后便进入了不知情的消费者的身体。

“冷冻僵尸菜”在西方中产超市很受欢迎?

大家对预制菜健康隐患的这些担忧确实很合理,但有些预制菜反对者对它们的描述却格外“瘆人”,比如“冷冻两年的僵尸西兰花”,乍一听就感觉已经产生了清不掉的心理阴影。

在国内,大家的习惯一般都是吃得越新鲜越好,毕竟物产丰富、超市遍地、物流神速;买菜要少量多次、赶早去挑头茬,家里剩下没用完的菜在冰箱里趟两三天似乎就开始“不受待见了”。

偶尔外出下馆子,付出了更好的时间和金钱成本,想“吃点好的”,却反倒被“食材降级”,确实有点难以接受。但是出国之后,环境和国内完全不同,人们似乎和我们的想法也不太一样……

有同学分享在美国大学食堂的兼职经历,表示到食堂后厨后十分惊讶于预制菜的广泛。

比如制作蛋饼的蛋液、蛋清都是从包装里拆出来的;汉堡里的西红柿片是提前做好成箱运过来的;沙拉里的各种菜叶子也都是提前包装好的……这样“流水线”的食堂,差不多八成的工作都可以由兼职学生零基础培训几分钟后直接上手负责。

自己在家做饭取材其实也同样“不走心”;甚至有人说“美国人一生都不见得能吃上一次非预制、自己从头准备的饭”。

我们对半成品披萨、汉堡、意面这些自己做起来比较困难的食品见怪不怪,但可能不太容易理解西方国家甚至很多亚洲国家的连锁超市里,和放牛奶的冰柜并列着的地方,常常赫然陈列着各式冷冻薯条、冷冻炸鸡、冷冻西兰花碎、冷冻豌豆、冷冻玉米粒、冷冻胡萝卜丁、冷冻混合蔬菜块、冷冻草莓……包装精致、售价不菲、十分畅销。

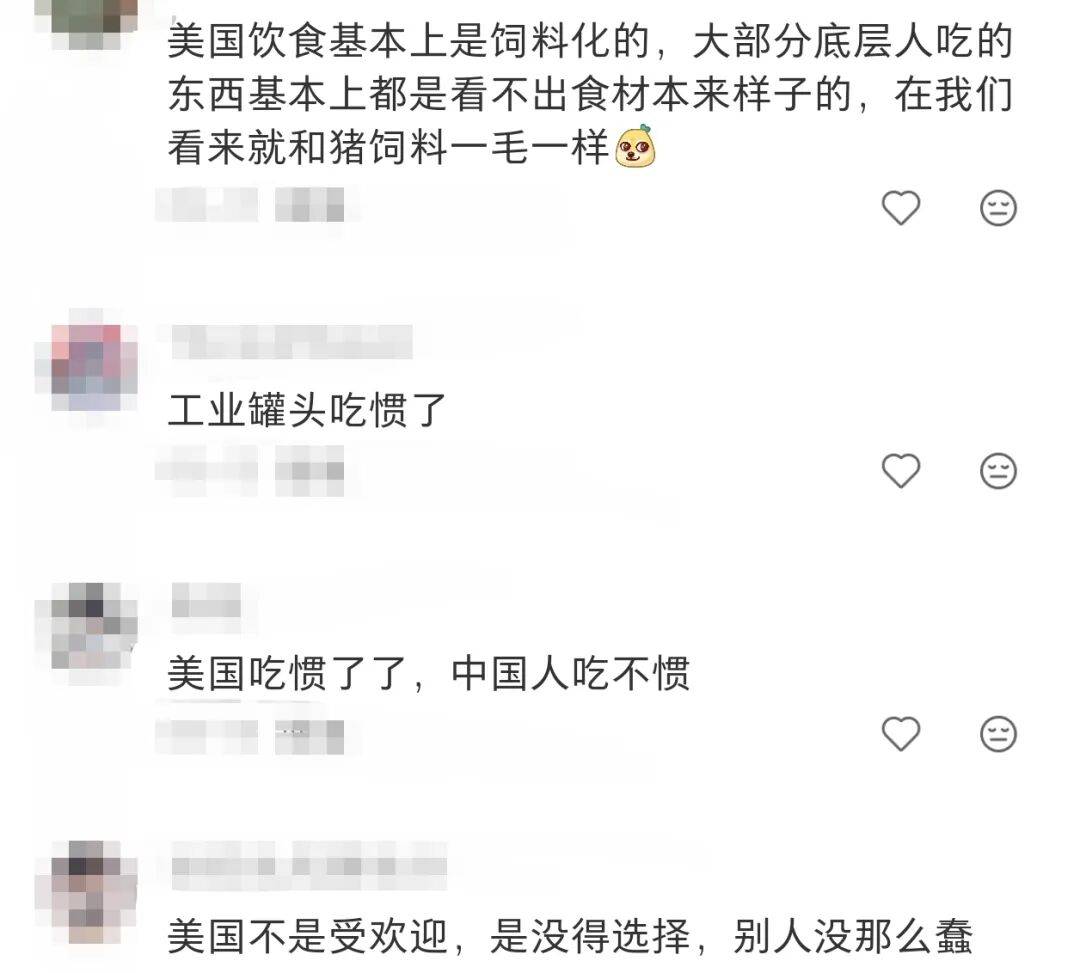

有些“崇洋媚外”的人可能觉得“国外食品监管多严格啊,才没有国内乱七八糟的问题”,但真的亲身体验过的人应该都不会这么想。

很多留学生在入乡随俗后身体都出现了不止于发胖、浮肿、体味变大的各种奇怪问题;且看美国人“自制甜品”时添加的致死量不明物,到底能不能保证不沾上毒品都不一定,这“食品监管”的严格程度,实在是不太敢恭维的……

西方有一种观点认为——

“预制菜”可以把大量精力从厨房里解放出来,让人们有时间投入其他“更有意义”的工作。似乎对他们来说,食物只用来完成果腹的基本任务,而少有人十分留意评价其准备的过程、“品质”的高下、口味的好坏等等。近些年,“预制菜”有的时候还能和一些时髦的健康饮食概念绑定起来,在“中产超市”收割一拨人气。

留学生“以预制菜为生”……

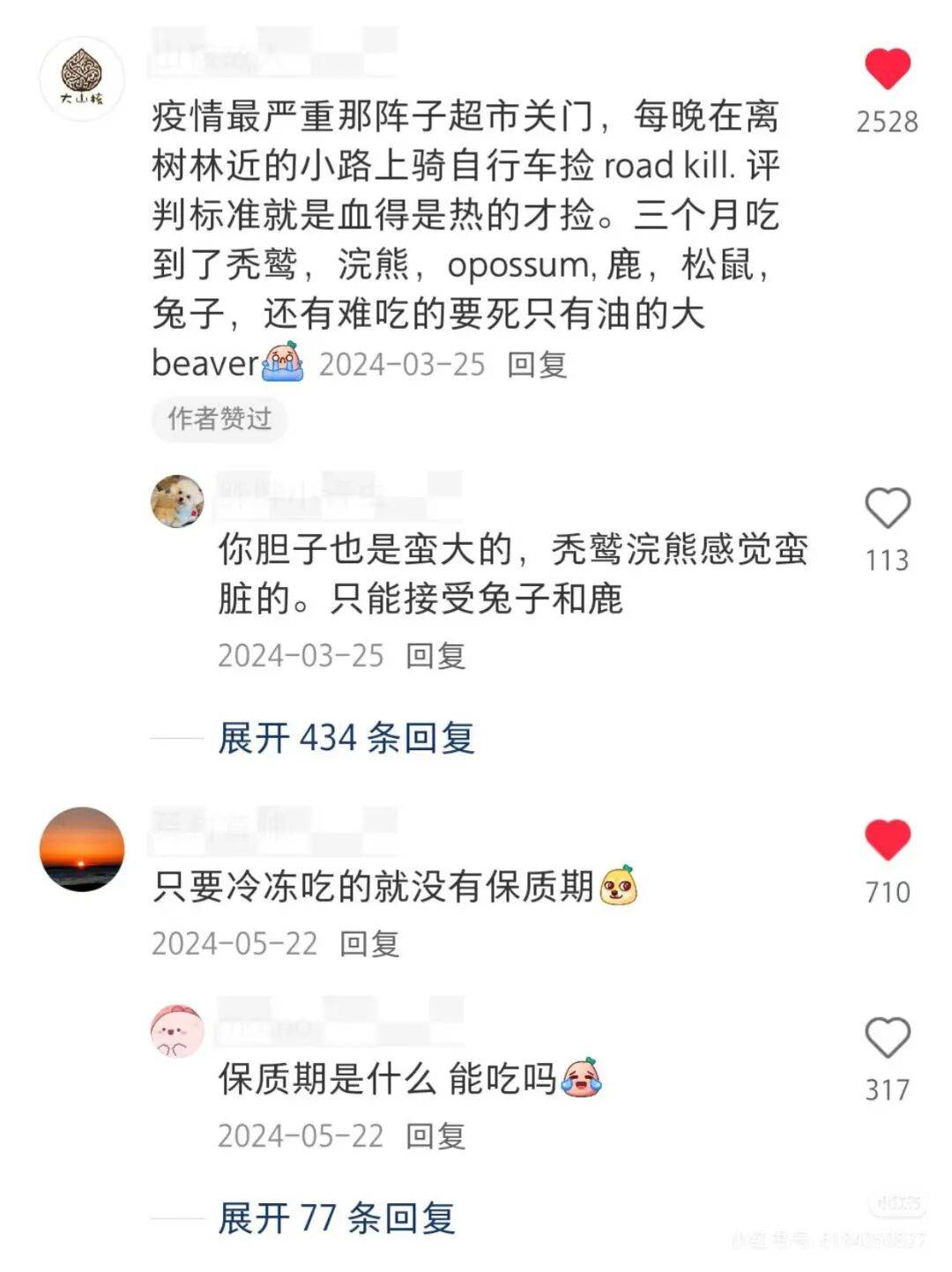

在国外这样的环境中过不了多久,留子中大量出现“食欲消退”“糊弄饭”“黑暗料理”一类的饮食问题。

大家不愿意辗转到很远之外的超市花高昂的价格采购、摆弄条件简陋的灶台厨具试图烹饪、在做饭完成前进行漫长的等待,最后再洗锅洗碗收拾厨房;很多人在饮食方面开始没有太高的追求,对生活的热情不再能覆盖“认真做饭、吃饭”,甚至对“饭”的定义也逐渐降格为“一切可以用来维持生命体征的东西”。

有一些仍对饮食水准抱有较高期待的同学,也会时常交流预制菜采购经验。

国内朋友抵制餐馆预制菜的时候,我们留学生却不亦乐乎地海运凑单囤料理包,拆开一箱相貌可疑、配料表中有一半是冷门添加剂的预制食品时如获至宝。

确实,这两件事情并不完全可比,但曾几何时与我们相依为命的还是价格翻倍的老干妈——如果不是这些“全是隐患”的预制菜来给我们的味蕾带来有变化的刺激,我们恐怕依然只能投奔老干妈拌饭、盗版辣酱拌难吃的米饭……

另一方面,确实也有些留学生快速成长为了“厨神”,但他们中又有多少人没花心思琢磨过“为自己预制一周的***”“多做点冻起来供应给朋友”甚至售卖亲自掌勺做的“预制菜”呢?

相信大家公开讨论“预制菜”的问题,初衷是在监督其制订更规范的标准、透明的流程,以及维护自己拥有良好饮食体验、健康食材选项的权利。但是,想到留学生们尚且生活在“地狱级料理”“僵尸白人饭”的水深火热中,有的时候真的不知道是该默默“互相尊重彼此饮食习惯”,还是也可以吐槽一句“身在福中不知福”……

文 | 一次性罕用词

你怎么看待预制菜?

欢迎大家在评论区分享自己的看法